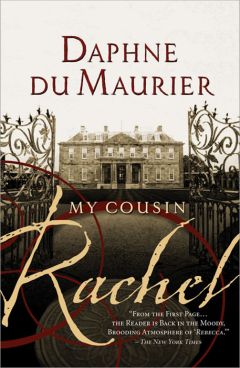

которых некому содержать, дают уроки.

— А что в подобных обстоятельствах делают вдовы? — спросила она.

— Вдовы? — не задумываясь, проговорил я. — О, вдовы как можно скорее снова выходят замуж или продают свои кольца.

— Понятно. Что ж, я не намерена делать ни того ни другого и предпочитаю давать уроки итальянского.

Она потрепала меня по плечу и вышла из комнаты, на ходу пожелав мне доброй ночи.

Я почувствовал, что краснею. Боже праведный, что я сказал?! Я не подумал о ее положении, забыл, кто она и что произошло. Я увлекся разговором с ней, как когда-то увлекался разговорами с Эмброзом, и наболтал лишнего.

Снова выйти замуж. Продать кольца. Боже мой, что она обо мне подумала?

Каким неуклюжим, каким бесчувственным, каким неотесанным и дурно воспитанным она, должно быть, сочла меня. Я ощутил, что краска заливает мне шею и поднимается до корней волос. Проклятие! Извиняться бесполезно. Будет только хуже. Лучше к этому не возвращаться, а надеяться и молиться, чтобы она поскорее забыла мою досадную оплошность. Я был рад, что рядом никого нет, скажем, крестного, который отвел бы меня в сторону и отчитал за бестактность. А если бы это произошло за столом, при Сикоме и молодом Джоне?

Снова выйти замуж. Продать кольца. О Боже… Боже… Что на меня нашло?

Теперь мне не заснуть, и я всю ночь буду ворочаться в кровати, и в ушах у меня будет звучать ее быстрый, как молния, ответ: «Я не намерена делать ни того, ни другого и предпочитаю давать уроки итальянского».

Я позвал Дона и, выйдя через боковую дверь, углубился в парк. Чем дальше я шел, тем грубее казалась мне допущенная мною бестактность.

Грубый, легкомысленный, пустоголовый деревенщина… Но что все-таки она имела в виду? Неужели у нее так мало денег и она действительно говорила всерьез? Миссис Эшли… и уроки итальянского? Я вспомнил ее письмо к крестному из Плимута. После короткого отдыха она собиралась ехать в Лондон.

Вспомнил, как Райнальди сказал, что она вынуждена продать виллу во Флоренции. Вспомнил, или, скорее, осознал, со всей очевидностью, что в своем завещании Эмброз ничего не оставил ей, ровно ничего. Все его имущество до последнего пенни принадлежало мне. Еще раз вспомнил разговоры слуг. Никаких распоряжений относительно миссис Эшли. Что подумают в людской, в имении, в округе, в графстве, если миссис Эшли будет разъезжать по соседям и давать уроки итальянского?

Два дня назад, три дня назад мне было бы все равно. Да хоть бы она с голоду умерла, эта женщина, которую я вообразил себе, и поделом ей. Но не теперь. Теперь совсем другое дело. Все круто изменилось. Необходимо было что-то предпринять, но что именно — я не знал. Я отлично понимал, что не могу обсуждать с ней столь щекотливый вопрос. При одной мысли об этом я вновь заливался краской гнева и смущения. Но тут, к немалому своему облегчению, я вдруг вспомнил, что по закону деньги и все имущество пока не принадлежат мне и не будут принадлежать еще шесть месяцев, то есть до моего дня рождения. Следовательно, я здесь ни при чем. Это обязанность крестного.

Он попечитель имения и мой опекун. Следовательно, ему и надлежит переговорить с кузиной Рейчел и назначить ей определенное содержание. При первой возможности я навещу его и поговорю об этом. Мое имя упоминать не надо. Все можно представить так, будто таков обычай нашей страны и это не более чем юридический вопрос, который необходимо уладить при любых обстоятельствах. Да, это был выход. Слава Богу, что я подумал о нем. Уроки итальянского… Как унизительно, как ужасно.

Я пошел обратно к дому; мне стало легче на душе, но я все же не забыл свою оплошность. Снова выйти замуж… Продать кольца… Подойдя к краю лужайки у восточного фасада, я тихо свистнул Дону, который обнюхивал молодые деревца. Гравий дорожки слегка поскрипывал у меня под ногами. Вдруг я услышал голос у себя над головой:

— Вы часто гуляете в лесу по ночам?

Это была кузина Рейчел. Она сидела без света у открытого окна голубой спальни. Меня с новой силой охватило сознание моей бестактности, и я поблагодарил небеса за то, что кузина Рейчел не видит моего лица.

— Лишь тогда, — ответил я, — когда у меня неспокойно на душе.

— Значит, нынешней ночью на душе у вас неспокойно?

— О да, — сказал я, — гуляя по лесу, я пришел к важному выводу.

— И к какому же?

— Я пришел к выводу, что вы были абсолютно правы, когда еще до встречи со мной раздражались при упоминании моего имени, недолюбливали меня, считая самодовольным, дерзким, избалованным. Я и то, и другое, и третье, и даже хуже.

Облокотившись на подоконник, она подалась вперед.

— В таком случае прогулки в лесу вредны вам, — сказала она, — а ваш вывод весьма глуп.

— Кузина Рейчел…

— Да?

Но я не знал, как извиниться перед ней. Слова, которые в гостиной с такой легкостью нанизывались друг на друга, теперь, когда я хотел исправить свою оплошность, никак не приходили. Я стоял под ее окном пристыженный, лишившись дара речи. Вдруг я увидел, как она отвернулась, протянула руку во тьму комнаты, затем снова подалась вперед и что-то бросила мне из окна. То, что она бросила, задело мою щеку и упало на землю. Я наклонился и подобрал цветок из вазы в ее комнате — осенний крокус.

— Не глупите, Филипп, идите спать, — сказала она.

Она закрыла окно и задернула портьеры. Не знаю почему, но стыд, а с ним и чувство вины покинули меня, а на сердце стало легко.

В начале недели я не мог съездить в Пелин из-за намеченных на эти дни визитов к нашим арендаторам. Да и вряд ли я сумел бы придумать оправдание тому, что навещаю крестного, не привезя к Луизе кузину Рейчел. В четверг мне представился удобный случай. Из Плимута прибыл курьер с кустами и саженцами, которые она привезла из Италии, и как только Сиком сообщил ей об этом — я как раз кончал завтракать, — кузина Рейчел в кружевной шали, повязанной вокруг головы, спустилась вниз, готовая выйти в сад. Дверь столовой была отворена, и я видел, как она идет через холл. Я вышел поздороваться.

— Если я не ошибаюсь, — сказал я, — Эмброз говорил вам, что нет такой женщины, на которую можно было бы смотреть до одиннадцати часов. Что же вы делаете внизу в половине десятого?

— Прибыл посыльный, — объяснила она, — и в половине десятого последнего утра сентября