— Кажется, ясно изложено в «изображении».

— Ясно-то ясно, да я всё в толк не возьму, как это человек, который был таким преданным («и у которого такие хорошие глаза», — вставила про себя государыня) — вдруг ни с того, ни с сего сделался злодеем.

— Да, по моему мнению, вашему величеству и рассуждать-то не должно. Целое собрание беспристрастных сановников, умных судей, товарищей же виноватого, рассматривало, обсуждало; кажется, положиться можно.

— Наказание-то ужасно, — проговорила императрица задумавшись. — Каждый человек, — начала она снова, — может ошибиться. Могли и они слишком уж строго посмотреть…

— Что же вам угодно? Сами, ваше величество, говорите, что не понимаете, вице-канцлеру не верите и, наконец, мне…

— Тебе не верю, Эрнст? Бога ты не боишься, — испугалась государыня.

— Так чего же вы хотите?

— Вот что я придумала… Покажи этот доклад ещё некоторым. Если и они то же скажут…

— Тогда утвердите?

— Да… посмотрю…

— Кому же прикажете показать?

— Покажи моему гофмаршалу Шепелеву, Салтыкову Василию да ещё Степану Лопухину.

— Так вы им больше верите, чем всем нам?

— Совсем не то, что больше верю, а всё же свежие люди.

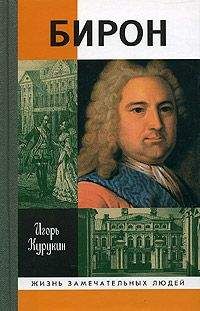

Желание государыни озадачило и напугало герцога. Ну а если эти свежие люди не согласятся или поведут дело в оттяжку, мало ли что может случиться… здоровье государыни так ненадёжно… Да и подозрительны эти свежие люди, особенно этот Лопухин… К счастью, советы вице-канцлера не пропали даром и голову герцога снова озарила счастливая мысль.

— Если ваше величество желаете узнать мнение приближённых к себе лиц, то нельзя обойти обер-шталмейстера Куракина.

— Всем известно, как он не любит Артемия Петровича… — нерешительно заговорила императрица.

— Это-то и заставит его быть больше других беспристрастным, а обойти его значит обидеть.

— Пожалуй, покажи ему.

Большего удовлетворительного результата так на этот раз и не добился Эрнст-Иоганн от Анны Ивановны.

Немедленно избранным Куракину, Шепелеву, Салтыкову и Лопухину было прочитано «изображение» и приговор. Выслушав то и другое, они, разумеется, нашли подсудимых достойными смертного мучения и мнение своё тотчас же изложили государыне в отдельной записке: «Помянутый Волынский и сообщники его все показанным в том приговоре казням весьма достойны и никакого помилования им, яко сие дело государственное, учинить не можно, дабы такие жестокие казни впредь другим экземпляр были, и в том, тако же и в прочем, как в том приговоре написано, во всём они согласны».

Боясь дальнейшего отлагательства в развязке дела Волынского, герцог курляндский в следующее же утро решил доложить о мнении приближённых. Да и время к тому оказывалось самое благоприятное. Расстроенное здоровье императрицы в последнее время сделалось чрезвычайно чутким ко всем атмосферическим изменениям. В тихий, солнечный день она чувствовала себя бодрее и веселее, каталась, ходила пешком, хотя со значительною отдышкою, временами даже занималась делами и любимою охотою, но когда выпадали ненастные, сырые и туманные дни, а это в петербургском климате не редкость, тогда императрица становилась беспокойною, раздражительною, жестокою, охала и жаловалась на ломоту в ногах.

Утро двадцать третьего июня отличалось такою скверною погодою. Довольно резкий северный ветер нагонял чуть не сплошные группы серых облаков, быстро бегущих, спускавшихся к земле и разрешавшихся не дождевыми каплями, а плотным тягучим туманом, пронизывающим холодом и сыростью. Ветер свободно ходил сквозь неплотно пригнанные и от времени ещё более расшатавшиеся ветхие рамы Летнего дворца в Петергофе, безбоязненно прогуливался по всем апартаментам, нагоняя тоску на лица даже подневольных весельчаков, шутов и карлов. В такую погоду императрица обыкновенно замыкалась в своём кабинете, на своём любимом глубоком кресле, с опущенными на пуховую подушку и спелёнутыми в заячий мех ногами. И теперь это серое и сырое утро застало императрицу в этом же кабинете, за письменным столом, закутанную в тёплую шубку с гагачьего опушкою. Анна Ивановна испытывала припадки подагры, в приступах которой она не терпела никакого шума и никакого движения, раздражавших её нервы. Тогда замолкали рассказчицы и шутихи, только не терял полной свободы попугай государыни, сидевший в углу в золотой клетке. Государыня то вдруг вытягивалась, запрокидывая голову и вскрикивая, когда припадок усиливался острым колотьём, то наклонялась над столом, машинально чертя пером по бумаге, когда утихла боль.

— Куку! Федора, поди сюда! — кричал попугай, и готическими буквами государыня выводила эти слова на бумаге. — Хозяйка Варвара! Катюшка! — продолжал выкрикивать попугай, и то же повторялось под пером. Попугай замолчал, но императрица всё продолжала выводить буквы каких-то странных отрывистых слов, без значения и смысла: «Иван Иваныч, кукла, Ивановна, Анна, собака лает»[31].

Дверь размахнулась, и вошёл герцог курляндский с бумагой в руке. Оживившееся было лицо императрицы при входе герцога снова затуманилось, когда она заметила в руках бумагу.

— Здравствуй, Эрнст, какая тоска!

— Скверная погода, государыня, у вас опять припадок?

— Да, ужасный, я так страдаю.

— Не позвать ли доктора?

— Не нужно, никакой нет от него помоги.

— По вашему приказанию, ваше величество, — начал герцог снова, после непродолжительного молчания, — я вчера передавал избранным вами лицам «изображение» и приговор над Волынским, и они представили мне нынче своё мнение.

— Ну, что они?

— Как и следовало ожидать, совершенно согласны с приговором генерального собрания.

Герцог прочитал мнение Куракина и его товарищей.

— Теперь угодно будет вашему величеству утвердить приговор?

— Нет, Эрнст, не могу, не могу и не могу, — решилась высказать императрица.

— В таком случае, я имею честь представить вашему величеству моё всенижайшее прошение, — и герцог вынул из кармана сложенную вчетверо бумагу.

— Что это такое, Эрнст?

— Моё прошение, ваше величество, меня судить и казнить.

— За что, Эрнст? Ты с ума сошёл?

— Кого угодно выбрать вашему величеству: или меня, или Волынского, но обоим вместе нам быть невозможно.

— Да разве я могу без тебя? — с тоскою проговорила Анна Ивановна.

Герцог полунасмешливо и полунагло пожал плечами.

Но он тотчас заметил, что зашёл слишком далеко. По складу характера Анна Ивановна была способна, при малейшем даже подозрении оскорбления, быстро переходить от самоунижения к крайней надменности, в которой, быть может, впоследствии горько раскаялась бы. Голова её выпрямилась, брови сдвинулись, и губы сложились в неприятную жёсткую улыбку. Заметив это, герцог переменил роль. Дерзкое и наглое выражение лица быстро сменилось мягким и заискивающим. Герцог покорно опустился на колени, горячо прижал к губам руку императрицы и заговорил умоляющим тоном:

— Поверьте, государыня, мною руководит не личная неприязнь к Волынскому, а глубокая преданность вам. Я охотно простил бы ему злобу против меня и против всех тех, которые вас окружают, но я не в силах терпеть его горячего осмеяния своей благодетельницы, которая спасла его от казни, вывела из ничтожества и осыпала милостями. Да и дерзкими оскорблениями он не ограничился, он замыслил изменнические планы погубить достойную монархиню и самому занять её место со своими сообщниками. Не конечная ли была бы гибель всему государству? Отсеките, умоляю вас, заражённый член и спасите народ — этой жертвы требует Бог и отечество! Но если вы не согласны, государыня, то, умоляю вас, отпустите меня навсегда… Я уеду в Курляндию… Германию или куда-нибудь; но здесь оставаться не могу…

Лицо Анны Ивановны прояснело.

— Хорошо, Эрнст, я согласна, но не хочу лишних мучений. Пусть Волынского казнят, отсекут ему голову, пожалуй, вырежут язык, может, он это и заслужил, но не хочу медленных мучений, пусть отсекут головы его главным сообщникам. Хрущову и Еропкину, но других от смертной казни прощаю… Прикажи изготовить указ.

Императрица задумалась, опустив голову, а в углу попугай снова начал выкрикивать: «Куку, Ивановна!»

Довольный успехом, Бирон поспешил распорядиться исполнением, и в тот же вечер состоялся приговор императрицы, в котором определялось значительное смягчение наказаний, назначенных генеральным собранием. Волынскому назначалось, после вырезания языка, отсечь правую руку и голову, Хрущову и Еропкину — отсечь головы, Соймонову, Мусину-Пушкину и Эйхлеру сказать смертную казнь, но потом объявить милосердие императрицы и помилование, взамен же казни Соймонова и Эйхлера бить кнутом и сослать в Сибирь на вечные работы в отдалённые места, а Мусина-Пушкина, по урезании языка, заключить в Соловецкий монастырь, где и содержать в наикрепчайшей тюрьме «под крепким караулом». Ивану Суде назначалось нещадное битьё плетьми и потом ссылка на вечное житьё в Камчатку. Далее в указе излагались распоряжения о высылке детей Волынского в дальние места Сибири и о конфискации имуществ, принадлежащих осуждённым. Тем же вечером арестантам объявили смертный приговор.