— Два вопроса с легкими ответами, — улыбнулся Архит. — Первый ответ «Да», второй — «В соседней комнате». — И добавил со своей солдатской прямотой: — А куда еще он мог пойти?

Он задавал мне еще какие-то вопросы, а я всё удивлялся, почему не видно Диона; пока не сообразил: ведь он только что узнал, что Платон жив. Философы понимают друг друга, как и актеры; конечно же, ему нужно было какое-то время побыть одному и прийти в себя.

Но тут я увидел его через окно: он расхаживал по саду. Устал ждать — и подошел показать, что готов.

Я нашел его на мраморной скамье под сливой, перегруженной плодами. До сих пор помню этот ствол, покрытый известью, тяжелый сладкий запах падалицы в траве и жужжанье ос вокруг.

Он осунулся, трудно было поверить, что человек может так похудеть всего за несколько дней; но моя новость отодвинула все его невзгоды, и теперь он спокойно улыбался.

Я рассказал ему, что знал; добавил, что по моему убеждению Архонт никогда не согласится на смерь Платона. Больше того, у него есть даже вполне резонная причина забрать Платона в крепость: слишком не любят его солдаты…

— А в Ортидже, — говорю, — каждый на посту, без приказа никто шага не сделает. У Дионисия могут быть и другие мотивы; он сам себя не знает; но этот, по-моему, на самом деле присутствует.

— Было бы у Платона здоровье получше… — Он умолк, лицо снова стало озабоченным. Потом сказал: — Смотри, Никерат. Вот я, изгнан безо всякой вины; выпал из жизни, как персонажи, которых ты изображаешь… — Он чуть улыбнулся. — Говорят, когда Сократ ждал смерти, его жена сказала ему как-то, что больше всего ее гнетет несправедливость приговора. А он ответил: «Неужто ты предпочла бы, чтобы я на самом деле оказался преступником?» Но если Платон умрет в Сиракузах, мне придется признать, что хотя люди были несправедливы, — боги за дело покарали меня. Этот человек дороже всех империй вместе взятых, не только для нас, но и для тех, кто еще не родился; никто и понятия не имеет, какая еще мудрость зреет в нем сейчас… Всегда и обо всём он судит верно; только один раз ошибся — поверил в меня. Он не видел Сицилии двадцать лет; Дионисия он знал только ребенком, сидевшим у меня на плечах. Не было человека, кроме меня, ради которого он снова оказался бы в Сиракузах. А я послал за ним, — вот ирония, способная рассмешить даже богов, — ради того самого, что испортило всё дело. Ради его обаяния, которое любой разговор превращает в удовольствие и проникает в душу через сердце. Ведь даже сам Эдип был не настолько слеп!

— Но ведь ты видел сына только в тени его отца, — сказал я.

Он покачал головой, потом посмотрел на меня.

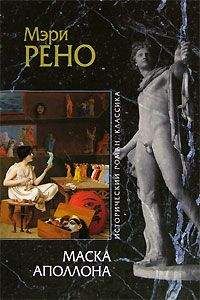

— Никерат, мне рассказывали, что ты отказался взять у Филиста талант серебра из-за какой-то маски. Это правда?

— Да. Я о ней не знал. Увидел уже на сцене.

— Ну что ж, верно говорят, что в каждом состоянии есть свои преимущества. В несчастье можно сосчитать друзей своих.

Конечно, он еще не успел освоиться со ссылкой и опалой, когда ему рассказали, потому это его особенно растрогало. Он не стал запирать свою дверь для меня, даже сердце он мне распахнул.

Я сидел размышлял, нужна ли ему помощь; и можно ли предложить свою такому гордому человеку, как он. Но он рассказал, что собирается снимать дом в Афинах. Дионисий — из политических соображений, или не таким уж он был мерзавцем, или просто боялся, что больше никогда в жизни не сможет Платону в глаза посмотреть, — распорядился принести в его лодку одежду и деньги, а не высадил его в Региуме словно жертву кораблекрушения. Кроме того, как ему сообщили, пришлют его вещи и домашних рабов; что позволит ему жить вполне достойно по афинским стандартам. Но земли кораблем не отошлешь, так что если доходы с этих земель посылать не станут — он будет не богат; во всяком случае, по сиракузским меркам.

Жена его Арита, сестра Дионисия по отцу, подтвердила в письме, что его деньги и всё движимое имущество будут высланы; но о ее приезде не было ни слова, из чего стало ясно, что сопровождать его в изгнание она не собирается. Мне показалось, что он говорит о ней скорее с сожалением, нежели с тоской. По-видимому, не зря говорили, что это был династический брак, которого супружеская постель никогда не грела. Я вспомнил его кабинет, так похожий на кабинет Платона: комната, в которой мужчины сами наводят порядок.

— Ей Дионисий ничего плохого не сделает, — сказал Дион. — Но я очень волнуюсь за брата, Мегакла. Он никогда не интересовался философией, но он человек чести; у него не заржавеет отомстить за оскорбление нашему дому, и Филист это отлично знает. Я надеюсь, он достаточно сообразителен, чтобы бежать из Сиракуз, пока не напоролся на нож в темноте. Но хуже всего, что там мой сын.

Я возразил, что уж если Дионисий не решился причинить вред отцу — ребенка, да еще и родственника своего, он тем более трогать не станет.

— Да, конечно, — ответил Дион. — Физического насилия не будет. Но жене придется переселиться во дворец, а его взять с собой. Я бы предпочел его видеть где угодно, только не там. Он непоседа; легко поддается влиянию, но не выносит критики; склонности к философии я у него не замечал.

— А не слишком ли рано для философии? — удивился я. Наверно все отцы, подобные Диону, слишком многого ждут от своих сыновей.

Он сказал, что собирается задержаться в Тарентуме, чтобы дождаться вестей о брате и просто побыть со здешними друзьями. «Я вообще забыл, что бывает такой покой, как здесь.» Вещи его и рабы прибудут сюда, так что у него будет и много дел; потому он принял мое предложение отвезти его письма в Афины. Мой корабль стоял под погрузкой, так что отплывали мы лишь на другой день.

На следующее утро я зашел к нему. Он сидел у окна, выходившего в сад, и слушал пение птиц, по-осеннему поздних и сонных. Еще и голубь ворковал под карнизом… Он рассказал, что накануне, уже после моего ухода, узнал много хорошего. Друзья семьи спрятали у себя его брата, как только узнали об изгнании. Мегакл добрался до Катаны и попал на корабль, шедший в Коринф с коротким заходом в Тарентум. В Коринфе у него друзья, и он двинулся дальше тем же кораблем; только показался у Диона; сказать, что всё в порядке, и передать ему деньги, довольно много. Теперь они встретятся в Афинах.

Это был седьмой день месяца, день Аполлона; тарентинцы посвящали богу хоровую пляску. Я только-только успел ее посмотреть перед отходом. Музыка была замечательная, хотя играли одни струнные: пифагорейцы полагают, что флейты нарушают космический порядок (или что-то в этом роде) и тревожат душу. Мальчики в белых одеждах и в венках из лавровых листьев окружили мраморный алтарь, медового цвета, на котором лежала гирлянда из позолоченной бронзы. Лира перекликалась с кифарой; с моря дул легкий ветерок… А когда я в последний раз увидел Диона, он стоял, словно мраморная статуя героя, на ступенях перед порталом храма. Прямой и высокий среди прямых, высоких колонн; и прохладное осеннее солнце сияло на лице его. Я подумал, что он сможет быть даже счастлив теперь, раз Платону ничего не угрожает.

На моем пути в Сиракузы, Архит пообещал вознаградить меня, если привезу ему хорошие новости. Со всеми своими заботами, я напрочь об этом забыл; но он-то был не из тех, кто забывает, и порадовал меня таким подарком, на какой я и не рассчитывал. Сказал при этом, что благому вестнику причитается; а никто и никогда не приносил ему вести лучше, чем я. С этими деньгами, да еще с моим заработком от гастролей, я правда не стал богаче, чем был бы с гонораром Филиста, но был вполне обеспечен.

Всю ту зиму Платон провел в Сиракузах.

Иногда я сам удивлялся, почему меня так волновало, что с ним там происходит. Когда-то я искал новости о нем ради Диона, потом ради Аксиотеи. Даже сейчас я временами возмущался им, вполне естественно; но почему-то оказалось, что ощущаю при этом, насколько я ниже его. Глядя, как он сидит с молодым Дионисием, видя того насквозь, но оставаясь терпеливым и спокойным, словно пастух с больным ягненком, не боящийся волков вокруг, я понял, что этот человек благороден. И еще я помнил тот день, когда принес ему письмо Диона, убеждавшего его ехать. Актеры тщеславны; это касается даже самых лучших; но как бы мы ни восхищались собственным талантом — никто не станет относиться к нему как к бремени, которое приходится нести ради других. Но его в Сиракузы не гордость погнала, а чувство долга; и я часто думал об этом.

Мегакл, брат Диона, жил в Коринфе, где сиракузцы чувствуют себя как дома. Но сам Дион купил дом в Афинах, возле Академии, за оливковой рощей. По размеру дом как раз подходил человеку с положением Диона; его сиракузский показался бы в Афинах слишком кичливым. Но дом обставили вещами, присланными с Сицилии, и внутри он выглядел так же, как тот. Пару раз Дион приглашал меня на ужин, когда принимал поэтов с друзьями; на философские вечера, разумеется, не приглашал.