Как не мозгуй, а по всему видно, что в наркомате назревают крупные перемены. В кабинете Ежова Люшкову приходилось бывать много чаще, чем в наркомовском. Не зря же он столько лет сидел на партоппозиции. Направление ветра угадывалось без слов. Держи глаза и уши открытыми, примечай и делай свои выводы. Царствование Ягоды, по-видимому, подходит к концу. Его стиль и ориентация уже не отвечают требованиям момента. Личные связи, например с правыми, позволившие слегка полавировать в начале тридцатых, теперь определенно потянут ко дну. Генрих Григорьевич слишком поздно осознал то, что сразу усвоили в аппарате ЦК. Он позволял себе поиграть в политику, тогда как требовал совсем иное. В результате ничего не довел до логического конца — ни «московский центр», ни «кремлевское дело». А с Рютиным в тридцать первом вообще непростительно оскандалился. Вместо того чтобы укатать туда, куда Макар телят не гонял, провел освобождение решением Коллегии ОГПУ. Дикий смех да и только!

Люшков вел в тридцать пятом году дела Зиновьева и Евдокимова и, как на ладони, видел типично интеллигентские промахи начальства. Куда ни шло, если бы для дела или хотя бы из принципа, а то так, ради кривлянья перед зеркалом. Когда накрывает волна, надо подныривать и лететь с нею вместе. Другого не дано. Уж коли служить, то беззаветно, не выстраивая хитроумных комбинаций, которым цена копейка. Если с кого и брать пример, так с Ежова. Николай Иванович только с виду прост. Он все правильно понимает. Даром что до последнего часа ходил в люстриновом пиджачке да сатиновой косовороточке. Каждый мог убедиться: знает свое место человек. Не лезет в вожди. Со всеми ровен, приветлив и вообще без претензий. На одного бога молится. Бывало, дневал и ночевал у бывшего начальника, а почуял перемену — и сразу как отрезало. И неважно уже, кто выстилал дорожку. В таких делах памяти нет. Память — это погибель, потому что вокруг тысячи глаз.

Люшков продумывал каждое свое слово и не делал ничего, что могло быть истолковано хоть в малейшей мере превратно. Не совался к начальству, вообще не проявлял инициативы, но порученное выполнял с пунктуальной точностью. Зная, что внутри НКВД существует специальная, пожалуй даже наркому не подконтрольная, служба наблюдения, не оставлял посторонних предметов ни в ящиках, ни в несгораемом шкафу.

Не то что записная книжка, но бутылка вина, коробка шоколадного набора и то могла оказаться некстати. Объясняйся потом, что взял в спецраспреде. Крайность, конечно, никому и в голову не придет спросить, но, как говорится, лучше не надо. Лишний предмет для разговора, а разговоры до добра не доводят. Только по делу, ну разве что про футбол: «Динамо» было на высоте!»

Кабинет Ежова находился в опасной близости от приемной наркома. Идя по коридору, Люшков всякий раз ощущал неприятное сердцебиение. Каждый встречный на красной, заглушающей шаги ковровой дорожке казался чуть ли не врагом. Хоть и знали все, что к Николаю Ивановичу не заходят без вызова, но наверняка кем-то сопоставлялось, кто именно и как часто. Небось и умозаключения возводились на этой основе. Иди гадай, как оно все потом обернется. Заранее ничего нельзя знать. Станешь копаться в себе, неизбежно подставишься. Работать надо.

Подготовленная Люшковым справка пришлась как нельзя более к месту. Все было отражено в лучшем виде: Шмидт и Примаков, оказывается, даже женаты на сестрах!

Ежов сразу же занялся наведением прочих, как он называл, «параллелей»: кто с кем, по какой линии и когда. Схему предстояло увязать с материалом, поступавшим от начальника Секретного политического отдела Молчанова. В самом первом приближении. Окончательные коррективы внесет хозяин. На случай, если возникнут вопросы по спискам, была разработана специальная форма — «альбом», где содержались все нужные сведения: от личных данных до статей обвинения и категории возможного приговора. Трудился Николай Иванович увлеченно, с азартом вычерчивая замысловатые схемы со множеством разнонаправленных стрелок.

«Возможно, следовательно, не исключено»,— гвоздило в мозгу. Поэтому увязка плодов «чистого разума» (кажется, что-то из философии) с реальной действительностью заботила меньше всего: на это есть следователи. Не люди, как таковые, подлежали обезвреживанию, но сама Возможность. В том и коренился великий профилактический смысл. Имена же могли взаимозаменяться, как болты и гайки, не нарушая общего вида и прочности конструкции.

Сличая возвращенные от Сталина списки со своей копией, Ежов переносил в нее все, без исключения, пометки: крестики, галочки и утверждавшие категорию цифирки. Почти всякий раз хозяин добавлял новые фамилии или, руководствуясь ему одному ведомыми соображениями, кого-то вычеркивал напрочь. До поры до времени, а может, и навсегда (никаких объяснений не давалось) эти лица были неприкосновенны, фигурируя лишь в показаниях подследственных.

Николай Иванович устремлял свои стрелки не только в указанном вождем направлении, но и в том самом порядке, что составился из беседы. Коли был записан в блокноте под номером один Тухачевский, то с этого и начинал, переходя далее к пункту второму — командировкам в Германию. При такой методе неизбежно приходилось вновь возвращаться к Тухачевскому (с двадцать пятого по тридцать второй год был несколько раз), но это лишь проясняло общую картину.

«Параллели» устанавливались как бы сами собой, заполняя все пространство листа.

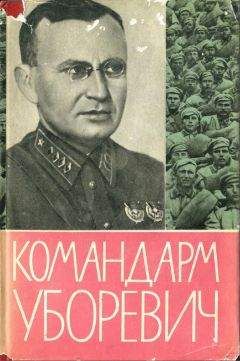

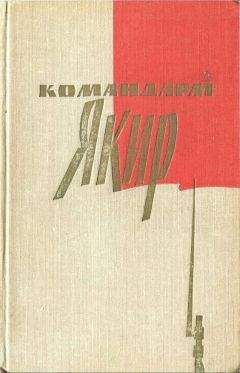

Жены командарма первого ранга Якира и комкора Ильи Ивановича Гарькавого тоже сестрички, а дочери командарма первого ранга Уборевича и начальника ПУРа Гамарника — сестры молочные — обеих выкормила Нина Владимировна Уборевич, вторая жена.

Любые совпадения брались Ежовым на заметку: Путна и Примаков вместе учились и закончили в двадцать третьем году академические курсы комсостава РККА, Тухачевский и комкор Фельдман вместе сидели в тюрьме во время мятежа Муравьева. Не в совпадениях интерес, но в дружеских связях, которые идут исстари. Дружба предполагает единомыслие, а возможно, и укрывательство, если к тому есть причина.

Тухачевский дружит с Путной с самого детства. Вместе учились (александровцы), служили в старой армии (семеновцы), воевали на гражданской, подавляли Кронштадтский мятеж — всегда рядом, плечом к плечу.

Уборевич тоже из подпоручиков — константиновец, а Примаков, кстати, полный георгиевский кавалер, был у него комбригом в Четырнадцатой армии — опять далеко идущая «параллель». И у маршала Буденного — четыре Егория. Да и в связи с Германией имеется какая- то шероховатость... Тут, где ни копни, обнаруживаются знакомые лица. Смирнов, например, Иван Никитич — заядлый троцкист, которого готовят к процессу,— был членом РВС в Пятой армии Тухачевского. Кто только не прошел через эту Пятую! Всю РККА можно — и нужно, наверное — перешерстить. И с Кавказского фронта тянутся нити, в органы в том числе. Тухачевский, Гусев, Трифонов — все это еще предстоит прояснить. И товарищ Орджоникидзе Григорий Константинович выплывает то здесь, то там, хоть и вычеркнул его Сталин из первого же протокола. Когда одна и та же фамилия возникает все в той же связи повторно, а то и трижды, есть над чем поломать голову. Ленинградский округ, к примеру, при Тухачевском: член РВС Славин, помощник командующего Федько, начштаба Фельдман. Опять, значит, Фельдман!

Люшков, молодчага, указал всех родственников Путны, Примакова и Шмидта, всех друзей и даже друзей детей. На каком-то этапе, возможно, понадобится.

Если дружат отцы, то дружат и сыновья — это нормально, это в порядке вещей. Света Тухачевская, Владимир Уборевич, Виктория Гамарник, Слава Фельдман, Петя Якир, Володя Апанасенко — одна, как говорится, шайка-лейка. Интересно, о чем говорят между собой, какие книжки читают...

Помимо наблюдательного досье материалы на Тухачевского были и в парткомиссии КПК. Ежов не первый раз брал в руки этот грубого, занозистого картона скоросшиватель с четырехзначным номером, выведенным фиолетовыми чернилами с золотистым налетом времен. В самом начале оборотной стороной, содержащей пункты порядка хранения секретных постановлений ЦКК РКП(б), была подшита следующая записка:

Зампред. РВС т.

Склянскому лично, секретно

Парткомиссия ЦКК просит Вас срочно прислать ей все имеющиеся у вас материалы на тов. Тухачевского.

Помзавбюро.

«Склянский»,— дополнил свою схему Ежов.

Далее следовал вызов, адресованный уже самому Тухачевскому: