— Я уже не тот, что был в молодости, — вздохнул Красс. — Признаюсь честно, Лициния, годы давят меня тяжким грузом. Боюсь, поход на парфян будет моим последним делом. Временами я даже сомневаюсь в его успехе.

— Так откажись от войны с Парфией, — посоветовала Лициния. — Чего тебе не хватает? Для любого из смертных твое положение — предел мечтаний.

— Я мечтал о далеких восточных странах, когда был мальчишкой. С годами мои детские фантазии принимали все более реальные очертания. И вот, наконец, сенат дал согласие на войну с Парфией. Чем бы все это ни закончилось, я знаю одно — Марк Красс не откажется от задуманного, это не в его правилах.

— Тебе просто недостает славы. Ты ввязался в какую-то сумасшедшую гонку с Помпеем и Цезарем. Каждый из вас хочет опередить соперника, но все вместе вы несетесь навстречу собственной гибели.

— Скажи, Лициния, знаком ли тебе Александр Македонский? — вдруг спросил Красс.

— Кто же не знает великого греческого воителя? — удивилась бывшая весталка.

— Вот видишь! Все знают Александра. А ведь он жил почти три столетия назад.

— Так прикажи написать о себе книги. Разве мало писак, готовых за несколько десятков или сотен сестерциев посвятить тебе стихи, поэмы, запечатлеть на пергаменте или папирусе каждый твой шаг? Твою биографию прочтут и через триста, и через пятьсот лет.

— Произведения этих писак умрут раньше них самих. Вот если бы Гомер описал мои деяния, как Троянскую войну, я был бы спокоен.

— Опомнись, Марк, Гомер умер тысячу лет назад.

— Нет, Лициния, он не умер и не умрет никогда. Гомер есть у каждого времени, у каждого народа. Его невозможно купить, и в то же время нужна лишь самая малость: деяния твои должны быть достойны его великого пера. И тогда твоя слава будет жить вечно.

— Я думала, Марк Красс лишен предрассудков. Мне казалось, что ты и в медный асс не ставишь людское мнение. Вспомни, ведь ты занимался позорными для сенатора ростовщичеством и торговлей; скупал дома, виллы, рудники своих же собратьев-сенаторов, попавших в проскрипционные списки. И вдруг тебе понадобилась вещь, которую словно призрак невозможно ни купить, ни продать.

— Я римлянин! Что для римлянина может быть дороже славы, доблести и долгой памяти потомков?

— Неужели и тебя, человека практичного и расчетливого, не миновала сия болезнь?

— Ты сама не понимаешь, Лициния, что для Рима твои слова опаснее парфянских и германских мечей. Только благодаря непомерному людскому честолюбию Рим стал властителем земного круга. И как только римляне начнут прежде Отечества заботиться о своем животе и мягкой постели, как только забудут о том, что они рождены защищать величие Вечного города, едва перестанут стремиться к тому, чтобы их имена и изображения остались выбитыми на камне, вылепленными из глины, вытесанными из мрамора, выведенными буквами в книгах на века — Рим сразу падет.

— Ты думаешь, тебя зовет в Парфию жажда славы? Заблуждаешься, Марк. Это Цезарь с Помпеем подсунули тебе парфян, чтобы избавиться от соперника. А заодно ты уведешь с собой весь нищий плебейский сброд. Погибнут — не жалко, меньше раздавать хлеба, спокойнее будет в Риме.

— Лициния, ты слишком мрачными красками рисуешь мое будущее.

— Таково оно в действительности. Это давным-давно поняли Помпей и Цезарь, лишь дальновидный и всегда осторожный Марк Красс почему-то не в состоянии оценить свое нынешнее положение. Тебе не кажется странным, что Помпей отдал без споров сирийское наместничество, а сам предпочел спокойную Испанию? Тот самый Помпей, который едва ли не силой отнял у Лукулла войну на Востоке!

— Дорогая, ты забываешь, что теперь мы с Помпеем друзья, а Юлий Цезарь послал мне в помощь тысячу всадников.

— Для Цезаря это прекрасная возможность избавиться от галлов, готовых взбунтоваться, — объяснила Лициния щедрость наместника Галлии. — Посмотри на свое войско, Марк Красс. Уж не надеешься ли ты с этим сбродом разбить парфян?

— А почему бы и нет? С более слабым войском я уничтожил гладиаторов Спартака.

— Понимаю, на что ты надеешься: одна хорошая децимация — и победа в руках.

— Вполне возможно, придется прибегнуть и к этой мере.

— Не получится, Марк. Ты забываешь, что в войне со Спартаком речь шла о спасении родины, а парфянский поход предпринят лишь для удовлетворения честолюбия Марка Красса. Римляне не позволят во второй раз забивать себя, как овец.

— Может, ты в чем-то и права, Лициния, — согласился Красс. — Но ничего не поделаешь: я начал дело, значит, доведу до конца. Даже если после его завершения я не получу ни малейшей пользы.

— Какая польза?! — ужаснулась Лициния. — Тебе грозит гибель! Войско парфян считается одним из лучших в мире!

— Пойми, Лициния, нам троим — мне, Цезарю и Помпею — становится тесно в Риме. Пока наши силы почти равны, но если я разобью парфян, я стану первым. Я буду выше их, и Цезарь с Помпеем покорятся моей воле. Если погибну… что ж, лучше сложить голову во славу Рима, чем воевать на его улицах, как Марий и Сулла.

— Разве мало вам Рима на троих?

— А разве для троих мужей достаточно одной жены? — вопросом на вопрос ответил Красс.

— Марк, я испросила у богини Весты, будет ли твой поход удачным. Богиня ответила отрицательно, — прибегла к последнему аргументу Лициния.

Марк Красс грустно усмехнулся:

— Веста обманула тебя, а может, ты плохо расслышала ее слова. Авгуры[24] объявили, что боги желают войны с парфянами и будут ей покровительствовать.

— Сколько ты им заплатил?

— Кому? Богам?

— Авгурам…

Консул промолчал.

— Боги щедро наградили тебя всеми достоинствами, но на погибель дали тщеславие и гордыню. Эти пороки, доблестный Марк Красс, сильнее тебя, их не победить, как Спартака или мятежных самнитов. Впрочем, ты даже не пытаешься бороться со своими пороками. А ведь победа над ними могла бы сравниться с победой под Коллинскими воротами.

— Лициния! Не трать напрасно свое красноречие, ты все равно не заставишь меня отказаться от мечты.

— Вижу, тебя не переубедить, — подвела итог Лициния.

Она поднялась с кресла и подошла к консулу. Правая рука Красса оказалась в маленьких изящных ладонях весталки. Их взгляды встретились: глаза триумвира спокойно и сурово взирали на все еще прекрасное лицо женщины. Лициния смотрела на него то с нежностью, то с тревогой, то, как бы в нерешительности опуская взгляд.

— Ну что еще, Лициния? Говори, не бойся.

— Марк, продай мне мою виллу.

— С этого надо было начинать. И я мог бы пораньше лечь спать, — недовольно проворчал старик.

— Так продашь? — в голосе весталки слышались мольба и робкая надежда. — Я заплачу вдвое больше, чем ты дал мне тогда.

— Зачем же мне продавать виллу? Она мне нравится и приносит неплохие деньги. В конце концов она мне дорога как память о тебе.

— Подлый лжец! Мог бы на склоне лет хоть раз проявить великодушие! Я ведь в состоянии купить другую виллу — более комфортную, на берегу моря, но этот клочок земли дорог мне тем, что я на нем родилась и сделала первые шаги. На земле своего отца и деда я хочу провести оставшуюся часть жизни.

— Не злись, Лициния. Ведь, судя по твоим словам, мне осталось жить немного.

— С момента, когда ты сделаешь первый шаг в сторону Парфии, можешь начинать отсчитывать свои последние дни.

— В таком случае, Лициния, отныне у тебя нет оснований быть недовольной мною: завтра же я составлю завещание, и ты получишь виллу после моей смерти. А пока назначаю тебя, Лициния, управляющей этой виллой; с завтрашнего дня приступай к своим обязанностям.

— Благодарю, Марк, — лицо весталки, однако, не выражало радости. — День, когда я получу столь щедрый дар, будет для меня самым печальным днем в жизни.

Триумвир, казалось, не слушал Лицинию. Он думал о чем-то своем.

— Ну вот, на свете появился еще один человек, который с полным основанием может желать мне скорой смерти.

— Живи вечно, славный Марк Красс, — Лициния обняла старика и дважды поцеловала его в морщинистые щеки.

Выхода Марка Красса ждала многотысячная толпа, состоявшая из представителей всех сословий Рима. Такого скопления людей не бывало даже на годовых празднествах в честь богов.

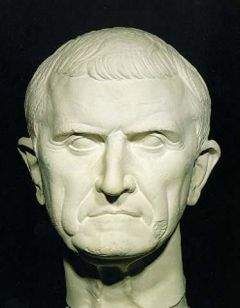

Блистательный Марк Лициний Красс не обманул ожидания граждан. Едва распахнулась парадная дверь дома консула, как все вокруг смолкло, и тысячи пар глаз устремились на неторопливо выходившего хозяина дома, Рима и всего земного круга. Казалось, восходит второе солнце, так сиял наряд человека, по праву считавшегося самым богатым римлянином.

Все доспехи консула, казалось, были отлиты из чистого золота. Блистали золотом и драгоценными камнями щит и меч, которые несли за господином слуги. На пальцах Красса сверкали кольца, каждое из которых стоило приличного дома в Риме. Никогда не кичившийся богатством Красс сегодня изменил своему правилу. Он прекрасно знал настроения и желания толпы: к золоту потянутся люди, за ним пойдут римляне.