Рабби вздохнул.

— Это трудный вопрос, — произнес он. — В твоем сердце, Луций, кипит гнев, и ты не примешь утешения веры. Но все же, ты не прав, упрекая Бога, считая его виноватым за все это. Разве человек не ел плода добра и зла? Если он выбирает зло, а не добро, должны ли мы винить за это Бога?

— Он мог бы хотя бы спасти свой Храм, — ответил я, глядя на раскиданные мраморные блоки и всоминая красоту Святилища.

— О Луций, — воскликнул рабби, — был ли это его храм?

— Предполагается, что был, — ответил я. — В честь кого же он был возведен, как не в честь Бога?

Рабби Малкиель покачал головой.

— Это был Храм мрамора и золота. Царь Ирод расширил его и украсил. Но кем был Ирод? Убийцей, чьи руки были обагрены кровью жены и сыновей! Не этими руками возводить храм, а настоящий храм не рушится так легко, потому что он недоступен насилию.

— Что же это за храм, — спросил я, — настоящий храм Бога?

— Луций, зачем ему быть в каменном обителище, когда его жилище — вся вселенная? Зачем ему славиться мрамором и золотом, если он создал небеса и звезды? Он не в храме, сотворенным людьми. Его храм — сердце человека, его камни — доброта, милосердие и прощение. Храмы, которые стороят люди, рушатся другими людьми. Храм, который человек выстроит в сердце, стоит вечно, ибо его основание, — милосердие и любовь к Богу.

Я покачал головой. И правда, рабби говорил мудро. Я хотел бы верить, но не мог.

— Бог не любит людей, — сказал я. — Нашими действиями правит слепая и безразличная судьба. Невинные гибнут с виновными или даже хуже — невинные гибнут, а виновные спасаются. Разве на арене Кесарии я не видел, как детей бросали зверям, младенцев на руках матерей разрывали на части и пожирали львы? Каким был грех этих младенцев или их матерей, за исключением того, что они оказались в Иерусалиме, когда римская армия окружила город? Когда я думаю об этом, я не вижу милосердие Бога. Должен ли я утешать себя простыми иллюзиями?!

Но рабби Малкиель возвел глаза к небесам, и его лицо осветилось верой.

— О Луций, — воскликнул он, — все это пройдет. Долгая ночь жестокости и несправедливости идет к концу. Потому что не пройдет много времени и Мессия вернется, не в кротости, а как судья мира. И он высушит все слезы на наших глазах, утешит сломленных и успокоит печальных и возвысит смиренных. И тогда случится по пророчеству Исайи: «Тогда волк будет жить вместе с ягнеком… и молодой лев, и вол будет вместе, и малое дитя будет водит их. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей».[70]

Его старое сморщенное лицо светилось под вечерним небом и выражало любовь и надежду его сердца. Счастливы верующие! Счастливы ждущие прихода Мессии. Счастливы, даже если они беднейшие из бедных. Не удивительно, что христиане скорее вынесут пытки и смерть, чем откажутся от веры, дающей им такую уверенность. Но хотя мое сердце согревалось от любви к старому равину, я не мог принять предложенное им утешение.

— Для тебя он придет, ты святой человек, — воскликнул я. — Ты ждешь его прихода с радостью и светом в сердце. Но для таких людей, как я, он не придет. Внутри меня тьма, и даже свет не проникает вглубь.

— Не бойся. Он особо придет к печальным. Его приход будет как дождь в пустыне, ибо «возвеселиться пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветает как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; Ибо пробьются воды в пустыни и в степи потоки.»[71]

— Мое сердце именно такое, — сказал я. — Пустыня, заброшенная пустыня.

— Пустыня зацветет, — сказал рабби, — как предсказывал пророк. О Луций, жди его пришествия, как жду его я, и не позволяй горечи разрушить твою веру. Потому что сказано, что он придет, чтобы спасти оставленных чтобы дать свет тем, что сидят во тьме и в тени смертной. Чтобы вести нас по пути мира.

* * *

Таковы были слова рабби, и я не мог не быть благодарным этому святому человеку. Пусть он сидит по правую руку от Господа на небесах, ведь его учение часто освещало мою внутреннюю тьму, и в моем одиночестве я видел его лицо, сияющее светом божественного сострадания. Ради него я держу свой дом открытым для каждого преследуемого христианина, что скрывается в пустыне в поисках безопасности от солдат Трояна, которому нравится их преследовать. Ради рабби Малкиеля я принимаю этих беглецов, даю им еду и одежду, прячу, пока не уйдут солдаты. Если день Страшного суда, о котором он говорил, придет, может быть это будет зачтено в мою пользу, ведь как написано в «Изречениях Господа»: «так, как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделаете Мне».[72]

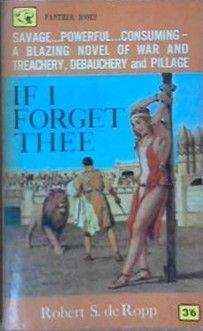

Так мы завершили свое поломничество и покинули руины, пойдя разными дорогами. Я направился по своим делам в Иудею, заниматься своим поместьем и строить новую виллу в Эммаусе, но эти заботы не успокоили вопросов моей души и не дали мне облегчения. Вернувшись в Рим, я изучал философов и мудрецов в поисках того образа жизни, что дал бы мне мир, но когда после слишком короткого правления Тит умер, и трон Цезарей занял жестокий Домициан, я отправился в изгнание в пустыню Сирии, так как Домициан ненавидел меня из-за дружбы с его братом. Здесь на краю пустыне я с тех пор и живу жизнью отшельника, и радуюсь, что оставил общество людей и живу среди зверей, потому что звери добрее друг к другу, чем люди. Даже самые дикие из них убивают лишь для еды, а не для развлечения, как это делают римляне на арене. Но и здесь, в пустыне меня преследуют воспоминания, воспоминания о благородном городе, медленно и ужасно уничтоженном на моих глазах, воспоминания о страданиях Ревекки, ее безумии и смерти. Счастливы те, что могут забыть. И я не прошу у богов большего дара, чем забвения. В этом я отличаюсь от евреев. У них есть песня о вавилонском пленении: «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя».[73] Но я, я хочу забыть этот город. И вот в старости я написал труд о днях разрушения, надеясь написанием повествования изгнать мысли, столь долго угнетавшие мою душу. Теперь мой труд завершен. И я надеюсь, что смогу встретить смерть спокойно, навеки распрощавшись с печальными воспоминаниями, с женщиной, которую любил, с Иерусалимом.

1956 г.

Этот Ирод — Ирод Великий 73-4 г. до Рождества Христова. Не путать с Иродом Антипой, тетрархом Галилеи, убийцей Иоанна Крестителя (прим. автора).

На самом деле герой описывает не зелотов, а последователей секты ессеев, у которых христианство позаимствовало многие идеи (прим. переводчика).

В узком смысле — Пятикнижие Моисея, в более широком — сам Закон (прим. переводчика).

Подобная оценка фарисеев очень далека от реального положения дел (прим. переводчика).

В еврейских именах слово «бен» обозначает «сын такого-то», т. е. Симон сын Гиоры (сын прозелита).

Евангелие от Матфея гл. 7-12 (прим. переводчика).

Книга Иова. гл. 14:1–6.

Изгибающаяся труба, сделанная из бараньего рога, в которую трубят на рассвете и закате (прим. автора).

Песнь Песней Соломона, глава 8:6, 2:11–13.

Песнь Песней Соломона, глава 8:6.

Книга Судей, глава 4 (прим. переводчика)

Псалом 103:3 (прим. переводчика)

Римский мир. (лат.)

Луций путает два события еврейской истории: освобождение из вавилонского плена в VI в. до н. э. и освобождение от греко-сирийского владычества во II в. до н. э. под предводительством семьи Хасмонеев, основавших царский род (прим. переводчика).

Ирод казнил не только сыновей, но и жену из рода Хасмонеев и всех ее родных. Народ ненавидел его как тирана и чужеземца (он был идумеянин). День его смерти стал праздником.

Матфей. Глава 22:37–39.

Луций ошибается. Авторитет еврейского правосудия был столь высок, что в описываемую эпоху даже неевреи нередко обращались в еврейские суды. Задолго же до высказывания Иисуса из Назарета аналогичное определение Закона было дано Гилелем, одним из самых уважаемых законоучителей.