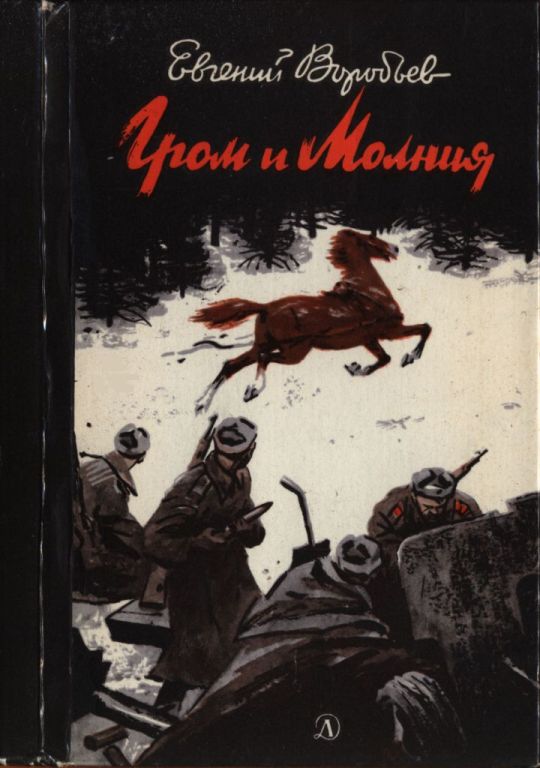

слишком заманчивой, особенно для Божешнюка. Он считался первым балагуром на батарее, как когда-то в артели маляров.

Кляча, правда, стала тверже держаться на ногах, но по ней можно было изучать анатомию.

— Куда путь держишь, земляк? Не на живодерню, случаем? — спросил Божешнюк с серьезным видом.

Он оставался долговязым, даже когда сидел на снарядном ящике.

Сразу откликнулось несколько голосов:

— Знаменитое тягло! Главное — имя ей придумать настоящее.

— Стрела — одно названье ей.

— Не забудь ей подковы отодрать, когда преставится.

— Пуля — тоже подойдет.

— Еще лучше — Маркиза, — вмешался Божешнюк. — Все хорошо, прекрасная маркиза!

— Или Молния, на крайний случай.

— А вот мы ее на пансион определим, эту Молнию, — сказал Дегтярев с деланной веселостью, и на его белесом рябом лице появилось подобие улыбки.

Он остановился с клячей посреди двора и провел ладонью по стертой холке, но кляча осталась безучастной к ласке и даже не подняла головы. И такая мученическая покорность, такое страдание были в ее потухших глазах, отливающих фиолетовым, что Дегтярев не удивился бы, увидев, что она плачет.

Словно лошадь просила: «Ну оставьте меня в покое! Вы же видите, что я одной ногой в могиле. Зачем меня еще тащить куда-то? Ничего мне от вас не нужно — ни еды, ни пойла. Только оставьте меня в покое и дайте спокойно умереть!»

Дегтярев натянул повод и принялся ее понукать:

— Но-о, гнедая, не вешай голову, не печаль хозяина! Но-о-о, как тебя? Мо-олния!

Но лошадь, потерявшая свое старое имя и окрещенная заново, не трогалась с места.

— Двигатель, прости господи! Одной лошадиной силы не наскребешь… Может, она по-русски не понимает? Так ты этого одра по-немецки пригласи, — посоветовал Божешнюк под общий смех.

Уж после того как кляча заковыляла, низко кланяясь при каждом шаге, и скрылась за воротами, Салбиев примирительно сказал:

— Скотину виноватить нельзя. Всем достается на войне. И нашим и немецким лошадям. Все мучаются.

Заступничество Салбиева было тем удивительно, что в боях он бывал зол как черт, — его злости хватило бы на весь расчет.

— Что значит — все мучаются? — запетушился Божешнюк. — Да пусть у фашистов все лошади охромеют, а еще лучше — передохнут! И еще лучше — с хозяевами вместе. Жалеть бесхвостую падаль! Взять, к примеру, этого одра. Да разве наша воронежская савраска до такого срама дойдет?

— Многое зависит от ухода, — уклончиво сказал Салбиев.

— Никогда не дойдет! — упрямо повторил Божешнюк.

— А может, она из теплой местности? — опять заступился Салбиев. — Может, она такого снегу не видела? Как наша лошадь в Осетии. Может, не принимает она мороза, не подходит ей смоленский климат?

Салбиев говорил спокойно, без запальчивости, свойственной в споре иным кавказцам.

— Подумаешь, неженка с Южного полюса! — отругнулся Божешнюк и смачно сплюнул, как бы подводя итог спору.

Дегтярев терпеливо сносил насмешки Божешнюка и других номеров расчета, но не сдавался.

Он кормил клячу с рук, чистил ее щеткой, часто менял подстилку, расчесывал челку, гриву и звал ее Молнией без малейшей иронии.

Ездовой Дегтярев был, по собственному признанию, человек «приверженный к лошадям» и даже когда-то просился в кавалерию, но из этого ничего не вышло.

Он и воевать начал ездовым, а было это в окровавленный июль 1941 года. Тогда еще лошади вставали на дыбы от каждого выстрела, шарахались в сторону от каждого танка, пугались воронок на дороге; тогда еще лошади на батареях были подобраны в масть; тогда еще на дышлах упряжек болтались попарно чудовищные лошадиные противогазы; тогда еще на фронте нельзя было увидеть жеребенка.

Ах, эти жеребята, рожденные на фронте, с младенчества привыкшие к гаму и грохоту войны, милые, смешные дуралеи, которые, задрав хвосты, резвились под пулями и делили с матерями всю тяжесть походов и опасность атак!

Многие, кто начал войну ездовым, уже стали командирами орудий, наводчиками, замковыми, заряжающими, но Дегтярев по-прежнему был неразлучен с лошадьми.

Для пущей важности он называл себя командиром тяги, но от этого ничего не менялось. Дегтярев оставался все тем же ездовым — не больше.

Ему частенько приходилось в минуты боя заменять кого-нибудь из номеров расчета, и был даже случай, когда он в рукопашной схватке тут же, у орудия, раскроил фашисту череп саперной лопаткой.

Но Дегтярев всегда с нетерпением ждал, когда снова сможет вернуться к своей упряжке.

И сейчас он половину дня пропадал на конюшне, где стояли батарейные лошади Запал, Кокетка, Утюг, Гильза, Золотистый, Градусник, Шомпол, Манька, Тиран и Фриц.

Неисповедимы пути, по которым следует фантазия ездовых, дающих клички батарейным лошадям. Известно было только, что Фрицем Божешнюк обозвал (именно обозвал) чалого мерина, как самого зябкого, трусливого и ленивого на батарее.

Дегтярев все больше беспокоился: а вдруг батарея уйдет из деревни и придется бросить клячу? Она не смогла бы еще выдержать и маленького перехода.

Потрепанная в боях батарея ждала новой материальной части и могла сняться из Спас-Вилок в любой день и час.

— Не слыхал, когда на передовую тронемся? — спросил как-то Дегтярев у Божешнюка.

— Не имею права разглашать военную тайну, — сказал Божешнюк и важно расправил усы. — Остановка за твоим двигателем. Как хомуты наденешь на свои шесть лошадиных сил, так и тронемся. А тебе что? На передовую приспичило? Я лично не тороплюсь…

Кругом засмеялись. Божешнюк был не из храброго десятка, кланялся всем пролетающим снарядам, но ему прощали эту слабость потому, что он продолжал балагурить даже с дрожащей от страха челюстью и дела не забывал.

Когда батарея в начале апреля в последний раз прогремела по деревне Спас-Вилки, Молния, в попоне из рядна, трусила, привязанная к новому зарядному ящику. Таким же новеньким было и орудие, выкрашенное в зеленое, под цвет наступающей весны. Ни одной вмятины, ни одной царапины не было на щите орудия.

Сентябрьским вечером в бою за Ржаники была убита в упряжке Кокетка. Постромки пришлось обрубить, и место рядом с вороным Запалом заняла Молния.

Даже не верилось, что эта самая лошадь недавно с трудом передвигала ноги. И голову она теперь держала высоко, и бока ее сытно лоснились, и ребра уже не выпирали наружу.

Это была мускулистая, рослая, хороших кровей гнедая кобыла с белой отметиной на лбу в форме полумесяца и в задних чулках. Молния ни в чем не уступала лучшим батарейным лошадям, и только короткий хвост выдавал ее происхождение.

Никому теперь и в голову не приходило, что кличка дана была этой резвой и работящей лошади в насмешку.

Молния стала любимицей не только этого расчета. Командир огневого взвода лейтенант