Время в боксе почти не идет. Но во внешнем мире оно несется. Мне надо идти. Несколько раз пытаюсь встать.

Лёва, который за мгновение до этого мирно спал, открывает глаза:

– Ты куда? Не уходи.

– Я думала, ты спишь.

– Нет, я просто кемарю.

Снова закрывает глаза и засыпает.

Сажусь. Сижу. Через некоторое время опять встаю.

Снова открывает глаза. В глазах: «останься».

– Хорошо, останусь.

Остаюсь.

Наконец собираю в себе всю решимость и по-предательски тихонько выхожу из бокса. Осторожно закрываю за собой герметичную дверь. Лёва остается один.

А мамы, как всегда, нет с тобой рядом, мальчик мой… Бог знает, что у нее в голове и на сердце. С Лёвой она так внимательна при других и слова правильные говорит, но не верится ей. Не нужен ей маленький Лёва. Крестьянская хитрость, хватка, смекалка, классовое чутье, даже какая-то основательность – все, что угодно, кроме простого, пусть биологического, материнства. Ведь счет идет на дни, а может быть, и на часы, а Юля сидит на кухне и разгадывает кроссворды, или курит на лестнице с товарками, или, как сейчас, прочесывает магазины. Лёва беспрестанно зовет: «Мама! Мама!» А когда ему совсем больно и плохо, начинает кричать на нее не своим голосом: «Да успокойся ты! Отстань!» И в этих окриках слышны отзвуки ее голоса. В больницу Юля приехала не сразу, а лишь когда узнала, что отец запил, и благотворители наняли за свои деньги няню, чтобы ухаживала за малышом. Тут Юля примчалась и попросила… платить эти деньги ей. Другие мамы при любой возможности хоть на минуту отойти от своих собственных детей спешат к Лёвиному боксу. Сережина мама пытается образумить ее, говоря: «Ну, Юля, Бог хочет, чтобы ты что-то поняла, позаботься о Леве и подумай о других детях…» На что Юля отвечает с пролетарским пафосом: «Да, все эти сказки про Бога выдумали богатые. А таким бедным, как мы, они не нужны!..» (Кто бы подумал, что расхожая формула так глубоко проникла в сознание. Или оттуда и взялась? Хотя откуда-то больше-вики должны были это извлечь?) Врачи и медсестры возмущаются молча. Папа, который в перерывах между запоями все же был при Лёве, пока Юля не торопилась приезжать к сыну, сейчас, когда узнал результаты анализов, запил и исчез. Третьи сутки от него ни слуху ни духу. По нашим русским понятиям это значит, что ему хотя бы не все равно. А в тамбуре отделения – мелкооптовый склад. Юля готовится к отъезду. Собирает вещи. Складывает приношения от спонсоров, которые все идут и идут. Соображает, как бы все попрактичнее запаковать. Одежда, игровая приставка, игрушки, зачем-то три скороварки, которые так пригодились бы другим мамам в отделении, ну и конечно, деньги. Старший брат, тринадцатилетний Эрик (донор костного мозга), вечером отправляется со всеми этими баулами в Воркуту. У Эрика внешность итальянского херувима, а повадки уже родительские. Старший лисенок Лабан, выученный родителями себе на подмогу. Двое младших детей живут в Доме ребенка.

Все еще стою, переминаясь, у двери бокса. К счастью, на смену мне снова приходит Миша. У самых дверей я зачем-то цитирую Лёву: «Я что, выздоровел?»

Миша разводит руками:

– Что тут скажешь?.. Я посижу до вечера. Хочу еще разок Лёвку повидать.

У Миши на этой неделе родился сын. Первенец. А внизу в сером больничном предбаннике уже какой час томятся мои собственные дети. Каждый день они спрашивают: «Мама, мы пойдем сегодня кататься на санках или ты в больницу к детям? И каждый день я говорю, да, завтра пойдем, и каждый день звонит мобильный, и я снова мчусь в больницу, и каждый вечер прячу от них глаза.

Тем временем дверь предбоксника шумно раскрывается. Это вернулась с закупок мама Юля. Стоя над Левой, охая и вздыхая, как у нее сердце за всех болит, она, как бы между прочим, вставляет, что денег она, мол, собрала, конечно, на первое время, но потом-то – ей гроб в Воркуту везти, и трактор стоит у них две тысячи, и землю мерзлую копать дорого возьмут…

Мы все вместе стоим у бокса. Она говорит и говорит.

За стеклом Лёва.

Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло…

Лёва умер 3 мая 2004 года в сыктывкарской больнице.

Уж сколько лет минуло. Перебираю записи семи-, восьмилетней давности.

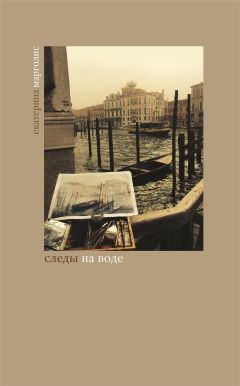

«…Очередное 28 января. Снова стою с традиционными ирисами на кладбище Сан-Микеле. Тихое молочно-солнечное зимнее венецианское утро. Из моих любимых. Никого. Только цветы. Рассылаю эсэмэски друзьям по всему миру: «Сегодня день смерти поэта Иосифа Бродского. Пришлите первую его строчку, которая вам придет на ум».

Эсэмэски приходят и приходят. Слова, превращенные в маленькие электронные сигналы (энергия? свет? какая это физика?), несущиеся со всего мира. Но каким-то образом мы снова вместе. Молчаливые стихи вокруг могильного камня автора. Рядом с могилой Бродского есть два заброшенных покосившихся камня. После землетрясения два года назад на них упало дерево, и один из камней раскололся. Даты: 18.X.1920–20.XII.1921, имя: Furio Paoli («IL BABBO E LA MAMMA CON INESTENSIBILE AMORE» – «От папы и мамы с неугасимой любовью») – и рядом такой же с таким же(!) именем, и даты на девять лет позднее (8.II.1929–8.X.1929). На втором камне надпись: «BREVE ESISTENZA LUNGA PENA. RICONGIUNTO IN CIELO IL SUO FRATELLINO NELLA PACE ETERNA. I GENITORI. A PERENNO RICORDO ED AFFETTO» («Краткое существование – долгая боль. Тебе, последовавшему за твоим братиком. От родителей. С вечной памятью и любовью»). И белый мрамор Бродского: «LETUM NON OMNIA FINIT» («Со смертью не все кончается»).

«Но каждая могила – край земли».

Такое соседство. Великий поэт и два итальянских малыша с одним и тем же именем, которые канули бесследно и безмолвно, не научившись даже говорить, ничего по нашим земным меркам не успев. И родителей уже нет в живых… Кругом вода.

Посмертная слава или вечная память?

Может быть, в соседстве камней на Сан-Микеле маячит какой-то ответ.

В просвете между камнями. В свете, который льется навстречу…

Аккуратно переписываю каждую новую приходящую строчку на опавшие листья, которых здесь в избытке. Пишу и кладу на могилу.

От себя пишу все то же:

Не до смерти ли, нет,

мы ее не найдем, не находим.

От рожденья на свет

ежедневно куда-то уходим,

словно кто-то вдали

в новостройках прекрасно играет.

Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.

Значит, нету разлук.

Существует громадная встреча.

Значит, кто-то нас вдруг

в темноте обнимает за плечи,

и полны темноты,

и полны темноты и покоя,

мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.

Как легко нам дышать,

оттого, что подобно растенью,

в чьей-то жизни чужой

мы становимся светом и тенью.

Бесплотные сигналы ложатся на сухие листья. Но, быть может, они сгниют и истлеют, слова сотрутся, превратятся в землю, и из них вырастет что-то.

Поэт Иосиф Бродский и трехлетний Хурбинек Примо Леви, не видевший в своей жизни ни одного дерева и все силившийся и так и не успевший произнести свое первое слово и примкнуть к миру людей, исторгнувший его на свет в Освенцим, Борис Пастернак и больничный Лёва из-под Воркуты, маленькая Гита из Карабаха и великая балерина, сестры Дина и Диана, братья Furio Paoli…

Не только в чаянии жизни будущего века, но здесь и сейчас мы связаны неразрывно… дабы они не без нас.

И каждый раз, как приходит печальное известие (а они приходят и приходят), белый лист – маленький бумажный кораблик пускается в путь по водам лагуны. В этом ритуале есть что-то детское. Каждый кораблик как молитва «In manus Tuas…»43. И свободное скольжение по поверхности воды сложенного белого листа, не нагруженного словами, тишина вод лагуны, свет, отражающийся в ней, – все это вновь и вновь убеждает в том, что, хотя нам всем и предстоит долгое плавание (una lunga navigazione, по словам Данте), общность наша остается, а значит, мы многое можем сделать для них (и друг для друга – ибо мы одно) здесь и сейчас.

А на санках мы тогда покатались. Лёва был уже в Сыктывкаре, а мы залезли на самую высокую горку. Я усадила детей и уже, было, сама пристроилась к санкам, как в кармане зазвонил телефон. Нехотя взяла трубку. Глухой голос с характерным армянским выговором: «Алло, эта мама Гыты. Гыта очэн плохо, очэн тэбя ждйот в больницэ, ей страшна. Хочэт рисоват или вышиват. Говорит, баится, что к ней на кроват сейчас садятся два Чорных чэловек…»

Ловлю две пары вопросительных глаз из санок:

– Не могу сегодня, никак. Передай Гите, что завтра обязательно к ней приду, принесу карандаши, но сегодня… сегодня никак…

Назавтра было поздно.

Каждое утро звон колоколов рассыпается по окрестностям, за окном знакомая лодка тихо покачивается в отражении знакомого города и неба…

29 октября

Вечер. Мы вернулись с veglia di preghiera per Giuseppe44 – Кристин хотела, чтобы все прихожане, дети из воскресной школы, собрались вместе с их семьей вечером накануне похорон в нашей церкви. Завтра в 11 часов messa funebre (отпевание). Мы знакомы пять лет. Кристин и Джузеппе. Их подросшие на наших глазах дети. Целая жизнь. А сейчас я хочу закрыть глаза и видеть сияющие глаза Кристин и ее улыбку и снова просматривать в замедленной съемке, как она, красивая, коротко стриженная, будто даже помолодевшая, обходит всех в огромной церкви, и обнимает, и говорит «спасибо», и каждому находит слова – как будто это мы нуждаемся в утешении, как будто это мы потеряли Джузеппе, а она просто свет, который светит, потому что иначе не может. Свет нашего мира и отсвет иного.