Нет, как-то тоньше он сказал. Только слова я забыла.

И потом еще:

– Ma lui non capisce…73

Я рассердилась: не много ли на себя берет – так говорить о человеке, которого никогда в жизни не видел. Но промолчала. Некоторое время мы шли молча, потом узкая улочка привела нас к дощатому причалу у Большого канала. Он продолжил:

– Forse non capisce come tanti poeti che le poesie non si scrivono sulla carta – si scrivono con la vita. E tu cerchi prorio questo, no?74

Обомлела и растерялась. Откуда он такой? Ей, чтобы это понять и найти слова, понадобились годы и море слез. Помолчали еще. Чтобы заполнить затянувшуюся паузу, поинтересовалась, куда он шел, когда остановился у витрины.

– Да вот приехал с Бурано побродить по вечерней Венеции. Сегодня хотел пойти во дворик к Скала Контарини дель Боволо – знаешь это место? Я туда и шел, когда мы встретились.

– А я там остановилась… случайно… должна была в другом месте…

– Ну видишь, мы все равно сегодня встретились бы. Пойдем, – сказано так, как будто он это не только знал, но ничего более само собой разумеющегося просто не может быть. Или словно он все это и задумал.

– Пойдем. Я должна тебе книжку подарить. Помнишь, в тот день, когда мы познакомились, мы искали вместе набережную Неисцелимых?

– Я все помню.

Молча дошли до дворика. Он остается ждать внизу, поднимаюсь за книжкой. Пишу второпях: «Без тебя этой книжки точно не было бы. Как и многого другого». Спускаюсь. Отдаю в руки. Он смотрит не на книгу, а в глаза. На секунду моя рука остается в его. А затем еще через миг мы стремительно разбегаемся в разные стороны.

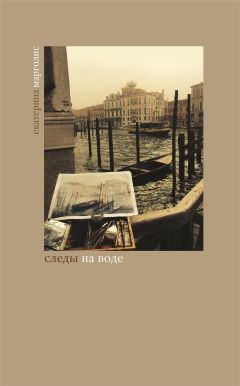

Сейчас странно вспоминать, что в Венецию в первый раз я попала скорее случайно, почти против собственной воли. Получив возможность поехать в Италию, я с юным снобизмом решила, что в Венецию точно не поеду. Раз все туда хотят, значит, это общее место. Зачем тогда? Что мне Венеция? Но и этим мой снобизм не ограничился. Перед первой поездкой приятель дал мне в распечатке, кажется, еще тогда не опубликованное по-русски эссе Бродского «Набережная неисцелимых», которое я намеренно оставила дома непрочитанным… Проехав всю Италию и чуть не попав в лапы к страстному неаполитанскому экскурсоводу в Помпеях, который, решив воспользоваться моим наивным желанием непременно увидеть с детства знакомые по альбомам, но как на грех закрытые тогда на реставрацию фрески Виллы Мистерий, чуть было не инсценировал в пустом атриуме все изображенные там эротические сцены («Последний день в Помпеях», – мелькнуло в голове; спасло тоненькое золотое колечко на левой руке, которое незадачливый католик принял за обручальное и вообразил, что сейчас к нему явится вся семья моего несуществующего жениха и растреляет его в упор из «калашниковых» в лучших традициях итальянского юга), – и, добравшись целой и невредимой до семьи знакомых в Падуе, я уже не хотела никуда двигаться. Из Падуи до Венеции полчаса на электричке. На третий день хозяева уговорили меня хотя бы одним глазом взглянуть на Венецию. И я поехала. Скорее из вежливости. Следующие пять дней в Падуе я только ночевала, а жила – в самом полном смысле слова – в Венеции и Венецией. И рисовать снова (после большого перерыва) стала именно там. Пером или тонкой капиллярной ручкой на тонированной бумаге, шершавой, зернистой. И уже в один из последни дней, я прочитала «Набережную» по-английски, просто в книжном магазине, а буквально на следующий день случилась встреча.

В этот день я встретила его дважды. Первый раз он сидел с книгой на одной из площадей, и мне почему-то показалось знакомым его лицо. А уже к вечеру, совершенно на другом конце города, я рисовала и почувствовала за спиной чей-то взгляд. Это был тот же человек. Он долго наблюдал за мной и за рисунком, а потом вполголоса сделал очень точное и спокойное замечание по поводу того, что в этот момент возникало на листе. Мы разговорились. Ему было сорок пять. Коренной житель Венеции. Интеллигентность сквозила во всем его облике, в манерах, в спокойствии, и я уже было подумала, что, скорее всего, передо мной профессор венецианского университета Ка’ Фоскари, когда взгляд упал на его руки: натруженные, обветренные – совсем не профессорские. Словно читая мои мысли, он упомянул, что он рыбак. Я не поверила. Решила, что это байки для приезжих. Франческо жил на острове Бурано и говорил временами почти что на диалекте, но тогда, еще не зная толком итальянского, я не могла этого разобрать. Захлебываясь, стала рассказывать ему о Бродском. И вот вместе с ним мы стали искать ту часть набережной, куда выходила лечебница для неисцелимых… Эссе он не читал, а о Бродском он слышал только, что есть такой русский поэт, который часто приезжает в Венецию. К нам все приезжают. А он за свои сорок пять лет никуда добровольно из Венеции не выезжал. Венеция – по его словам, равна вселенной. В ней есть все, что ему нужно в этом мире.

Мы шли совершенно нетуристическими улицами. Он то и дело походя бросал фразы, которые убеждали в том, что вся его жизнь правда: вот здесь, помнится, Висконти снимал свою «Смерть в Венеции», у него был ограничен бюджет, и потому он набирал массовку из местного оркестра – так контрабасисту, его отцу, пришлось появиться в кадре в качестве портье и взять у героя пальто… А вот как-то он шел мимо больницы Сан-Джованни-э-Паоло. У церкви толпился народ. Он зашел внутрь. Хоронили Стравинского. Потом гондола с его гробом плыла под этим мостом, на котором мы сейчас стоим, в сторону Сан-Микеле. Спустя год я увидела фильм «Прогулки с Бродским»: в одном из эпизодов Бродский стоит на том самом мосту возле больницы Сан-Джованни-э-Паоло и говорит: «Вот перед вами тот канал, куда Стравинский поканал…» Так все начало отражаться и рифмоваться. Венеция действительно оказалась «общим местом», но в другом смысле: это точка встречи. Я повела его в книжный магазин, и мы купили там перевод «Набережной неисцелимых» на итальянский, сделанный Джильберто Форти с наиболее полного английского текста.

Я так хотела, чтобы мой итальянский знакомец проникся духом этого едва прочитанного мною текста, что спросила:

– Вот, например, про время и воду – знаешь, что Бродский об этом пишет?

– Наверное, знаю, – ответил он, – что время – это вода?

– ???

– Для всякого венецианца это очевидно. Но я рад, если твой Бродский это понял.

Много позже c годовалой дочкой я оказалась в Австралии. Выиграла стипендию для написания диссертации. Австралия – край света. Я тосковала и по вечерам, выходя к океану, глядела на волны и утешалась мыслью, что эти волны катятся ко мне от тех самых замшелых венецианских ступеней и свай, а потом обратно. И надеялась. И рисовала. И конечно, тогда не думала ни о книгах, ни о выставках. Я сознавала себя девочкой, студенткой, а это было чем-то совершенно внутренним. Это все вода. Я уверена. Выплеснулось что-то, чего нельзя было удержать, не выразив: в рисунках, быть может. Как-то меня спросили, почему почти на всех моих рисунках есть изображение моста, лестницы и воды. Отчего именно мосты? Наверное, мост – это самая емкая метафора: соединение, переход, отражение, связь… Встреча, в конце концов. А лист – это целая жизнь. Там есть пространство воображения и сопереживания. Этот город все подсказывает сам. Хрупкость рисунка, ветхость поверхности, тонкая, как бы полуистлевшая бумага и глубина воды в акварели. Вода, описывающая самое себя… И еще это было возвращение. Я отчетливо поняла, что, идя по узким калле, иду по аллее дачи моего переделкинского детства. И снова вещи дачи звучат словами, и снова она является стихами: страницами белья на веревках строк, метрикой шагов по заснеженным аллеям, рифмами деревьев вдоль аллеи, бескрайним полем смысла за калиткой. Только теперь пытаюсь прочесть теми же глазами перевод этого стихотворения: отражения мостов, главы фасадов, строки свай на серебристой мятой повехности лагуны. Хотя бы увидеть, потрогать, услышать и, может быть, понять, осмыслить эти следы на воде через следы на белом листе.

И вот снова вечерний свет играет на мраморном фасаде главной больницы города – Оспедале Сан-Джованни-э-Паоло. На том самом месте, где они и познакомились десять жизней назад. За мостом у причала больницы болтаются лодки «скорой помощи». Вдали виднеются очертания острова мертвых – все того же кладбища Сан-Микеле. С тех пор туда «поканал» не только Стравинский, которого хоронили тогда, но и тот, кто не хотел выбирать ни страны, ни погоста. Да и просто многие обитатели этого города… А ведь когда я, захлебываясь от девятнадцатилетнего восторга, рассказывала едва знакомому венецианцу, что вода равняется времени, автор этого очевидного для любого венецианца открытия был еще жив и ходил по тем же улицам.

Шумные молдаванки выкатывают из здания больницы коляски со старушками – надо ж бабушкам погреться на солнышке, подышать морским ветерком. На площади между церковью, больницей и мостом играют дети. Гоняют мяч и мои кролики. Мамаши собрались стайкой в стороне и чирикают о своем.