И «горькое» и «сладкое», безусловно, связаны с потреблением водки и самогона («три свеколки»). И уже пошел в дело дихлофос («три пшикалки» – это надо из баллончика три раза «пшикнуть» в пиво), а потом и стеклоочиститель, и тормозуха, и ацетон, и прочая химия…

Все, наверное, простят Горбачеву – и перестройку, и распад Союза, а возможно, Грузию и Вильнюс, где поубивали мирных жителей. Но не простят антиалкогольного закона, который погубил народу куда больше.

Однажды и мне досталось во время той кампании, когда, отдыхая в Крыму, встал я в очередь за вином. Его привозили в поселочек Планерское, он же Коктебель, лишь в одну-единственную палатку, по определенным дням, и собиралась толпа озверевших мужчин… И я чего-то сунулся, выпить захотелось. Мне так намяли бока, едва отлежался. Единственное утешение, что ценой помятых ребер несколько бутылок какой-то дряни я все-таки вынес!

И это в том самом знаменитом Коктебеле, где горные тоннели на километры – это я сам видел! – заполнены бочками с наилучшим вином, и продавалось оно в разлив и в бутылках на любом углу, не считая магазинов, ларьков, автоматов… И конечно, на базаре.

Да что это за проклятая Богом и людьми власть, которая любое обилие превращает в нищенство, в бедность и всеобщее несчастье?!

Сейчас-то любой Жириновский может выпустить в честь себя напиток, ну, так пусть сам его и пьет. Оно не выстрадано, не пережито во время крутых переломов истории, в то время как другие, оплаченные последними мятыми рублями из трудового кармана (и рублями, и ребрами, и жизнями), становились, бесспорно, этапами большого пути…

И одеколон, особенно «Цветочный» и «Тройной», но мог сойти на крайний случай и «Шипр». А шиком был коктейль из смеси одеколонов: «Саша» и «Тройной», в народе он прозывался «Александр Третий»…

Но уже маячил впереди просвет в лице нового царя Бориса, а с ним, с его приходом, как бы закончился период очередного абсурда, возведенного в государственную политику.

Господи, сколько же дураков стояло над нашим народом и скольких он с похмельной головы еще навыбирает…

А в Доме писателей – ЦДЛ, в кафешке, все стены разрисованы, расписаны поэтами… Импровизации разные. И наш гость, знаменитый датский карикатурист Бидструп, увековечил себя с женой: изобразил за столиком в странном таком виде – с вытаращенными глазами, как бы несколько раздвоенным, а перед ним десяток бутылок и на всех обозначено: «Московская»… И подписал: «Вид на Москву».

Но это было давно. А тут забрел я как-то в кафе, глянул на карикатуру и не узнал. Сидит наш художник трезвенький, глаза скромно опустил, а бутылки перед ним хотя и есть, но так прорежены, что вид на Москву уже другой и очень трезвый!

Неужто и нас подкрасят со временем и бутылки уберут с переднего плана? И глаза подрисуют?

А за моим столом уже Кузнецов Толя, посверкивая глазами, тянет рюмку… Что бы ни говорили, не хотел бы я подрисовывать его портрет на стене…

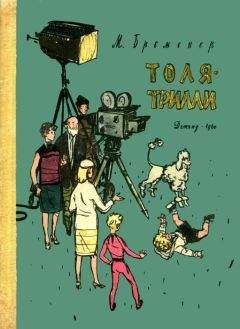

Продолжение легенды (Анатолий Кузнецов)

Так называлась его первая книга, опубликованная в журнале «Юность» в конце пятидесятых. Молодой человек, романтик, правдоискатель, естественно, комсомолец, едет в Сибирь на строительство гидростанции и там, в суровых рабочих буднях, находит свое место в жизни.

В финале он прикладывает ладонь к не застывшему еще бетону, такая вот символика, и этим как бы оставляет неизгладимый след на земле.

Какой же след на земле оставил сам Кузнецов?

В жизни он не очень-то походил на своего героя, которого, кстати, тоже звали Анатолий. Был постарше, да и непрактичней. А среди нас, дружков по Литературному институту, перебивающихся с хлеба на чай, после публикации повести он сразу стал богатым и знаменитым. Посыпались гонорары: от издательств, из кино… И Толя, от природы не жадный, тут же организовал в общежитии гулянки и картежные игры до утра. Он умел заводиться и заводить других.

Были у него три заветные мечты: проплыть по Черному морю на теплоходе, досыта нажраться черной икры и заиметь настоящий полевой бинокль.

Он так и сделал: бросил занятия и месяц раскатывал на теплоходе. Загорел, окреп, голубые глаза его за толстыми линзами очков победно блестели.

Он и за границу из всех нас попал первым, в Чехословакию, а вернувшись, популярно нам разъяснил, что он, ну и мы, конечно, в глазах Европы – новая генерация в литературе, от которой на Западе ждут многого. Неслыханное дотоле словцо «генерация» возбуждало. Мы, конечно, тоже от себя что-то ждали, творили по ночам и слепо тыкались во все существующие редакции, получая заслуженные пинки и смутно представляя свое литературное будущее. В то время как будущее Кузнецова виделось блистательным.

Его уже перевели во Франции. Повесть «Продолжение легенды» вышла с изображением колючей проволоки на обложке. Он судился, с подачи тамошних французских коммунистов, побывал в Париже, выиграл процесс и получил валюту.

К тому же Толя был человеком партийным.

Мы искренне радовались, что наш приятель так круто пошел в гору. Что он та самая «генерация», которая потрясла литературный мир. Письмами-откликами на его повесть были завешаны все стены в узеньком коридорчике «Юности». Писали мальчики и девочки, подростки-школьники, и все они, как герои Кузнецова, рвались покорять Ангару. К заместителю главного редактора Преображенскому, с которым Кузнецов побывал в Праге, он обращался запросто, называя его Серегой… «Возвращаюсь в гостиницу с двумя чешками, говорю: Серега, я тебе такой кадр привел! А он в ужасе… Что ты! Что ты!..»

Толя осуществил и второе желание: купил огромную банку черной икры… Целых четыре килограмма. Она в ту пору повсюду демонстрировалась в витринах рыбных магазинов в жестяных плоских банках со срезанной крышкой, с влажными драгоценными зернышками икринок, прозрачно-зеленоватыми. Такая банка стоила, кажется, рублей девятнадцать, а может, и больше, деньги, кто помнит, запредельные. Я уж не говорю о нашей куцей студенческой жизни, где счет шел не на рубли, на гривенники…

А Кузнецов купил.

Он принес ее, прижимая к груди, как увеличенную многократно медаль. В глазах его было торжество. Не замедляя шага, победителем прошел сквозь нас, стоящих кучкой в коридоре общежития, и скрылся в своей комнате. Уединился, чтобы ему не мешали наслаждаться.

Вышел к нам, мы уже резались в дурака, чуть усталый, окинул рассеянным взглядом нас, карты, вздохнул и убрался довершать вторую свою мечту. Так он появлялся и исчезал несколько раз, пока не подытожил устало: «Все. Икры я вот так! – И ребром руки по горлу. Вдруг предложил: – Кто хочет?»

Хотели все. По очереди, чуть робея, заходили в комнату Кузнецова, где на письменном столе, посередке, возвышалась знаменитая банка с неровно обрезанными острыми краями и с торчащей из икры большой алюминиевой ложкой. Мы, подобно Толе, черпали раз-другой и отваливали, и снова ели… Но икры в банке не убывало.

Потом ее стали предлагать гостям, даже случайным, кто заходил к нам на огонек перекинуться в картишки… И не смогли всю ее съесть. Она долго еще стояла, перенесенная на подоконник, и засыхала, наводя панику на здешних мух…

Но с тех самых пор, точно знаю, Толя больше не ел черной икры, да и мы не особенно ее жаловали. Хотя по-прежнему были голодны. Ходили в столовку у Никитских ворот, где на столах бесплатный хлеб. Можно было заказать салат из капусты за семь копеек да так и пообедать, прибрав заодно всю корзиночку дармового хлеба.

Однажды ночуя в новой квартире у Кузнецова – диванчик для гостей стоял на кухне, – я проснулся от странного шороха: чья-то тень медленно наплывала из коридора… Я увидел Анатолия, в подштанниках, с животом, вываливающимся наружу: он жадно поедал колбасу, выхватывая ее двумя руками из нутра холодильника. Насытился, прикрыл дверцу и так же, стараясь не шуметь, удалился.

Утром за завтраком, заглядывая ему в лицо, я завел разговор о лунатиках, которые расхаживают по дому и едят… Толя захохотал, сразу сообразив, о чем речь, и подтвердил, что по ночам, обычно часа в два, на него нападает волчий аппетит и он не может уснуть, пока не поест. Но это от давнего голода, пережитого в войну, в немецкой оккупации. Именно с тех пор для него дешевая ливерная колбаса слаще любых сервелатов.

А вот пристрастие нашего друга к биноклям надо пояснить. Дело в том, что Толя приохотился подсматривать в окошки за чужой жизнью. Он взахлеб рассказывал о доме напротив, кто в какой квартире с кем и как живет. Может, Толя что-то и присочинял, но не слишком. Секс занимал в его жизни главенствующее место, не считая, конечно, литературы. Хотя и здесь были свои проблемы. Когда ему не работалось, он мог сутками валяться в постели, положив на голову подушку, а что-то сотворив, комплектовал до момента публикации и далее. Временами он становился невыносим и для окружающих. Возможно, переключение на секс каким-то образом снимало с его души часть этой непосильной ноши.