— Ладно... вы правы. Скажите мне номер ее телефона! — вдруг попросил я. — Хочу сам ей позвонить, прямо сказать.

— Чей номер?

— Нинель Петровны.

— Это еще зачем? — нахмурился он. — Что вы еще такое придумали?.. Впрочем, пожалуйста. Только — без глупостей. Она ведь вам ничего не обещала. И не могла обещать. Ясно? Она тут вообще ни при чем.

Я молча кивнул.

И он сказал мне номер.

Я позвонил.

— Да, я слушаю, — обласкал мое ухо мелодичный голос.

— Нинель Петровна, это я! — закричал я в трубку. — Насчет квартиры вашей мамы!

— Тише, тише, — прошипел Антон Трофимыч. — Чего ты орешь? Идиот.

— Добрый день, Валентин Петрович, — пропела Нинель Петровна. — Рада вас слышать. Чем могу быть полезна?

— Нинель Петровна, мои документы не у вас?

— Какие документы, Валентин Петрович?

— Ну, как же! Насчет квартиры вашей мамы! Мое заявление, ходатайство администрации... у вас, да? Я ведь вам отдавал. Вы хотели передать в исполком...

— Ах, это. Так вы меня не совсем верно в тот раз поняли, Валентин Петрович. Ведь мы же с вами договорились, что я передам все бумаги Антон Трофимычу, а уж он — как официальное лицо — завезет все в исполком. Самой мне туда являться было бы более чем странно... не так ли? Кстати, Валентин Петрович, документы ваши были не совсем правильно оформлены...

— А что такое?

— Ну, видите ли... в заявлении вы должны были указать все данные о своей жене — где она работает и так далее. И адрес! Вы адрес свой не указали.

— Так я могу исправить! Долго ли?..

— А в ходатайстве Антон Трофимыч неправильно сформулировал... я уже не помню — что. И подписи — не в том порядке. В исполкоме к такой «мелочи» могут придраться. На первом месте надо подпись главного врача, а у вас там была подпись председателя месткома...

— Нинель Петровна! Вы ошибаетесь — там именно подпись главного врача была на первом месте... я помню прекрасно!

— Ну, что вы, Валентин Петрович, память у меня, слава богу, хорошая, — и колокольчиком серебряным рассмеялась, но тут же вновь стала серьезной. — Впрочем, я — человек маленький. Все исполком решает. Я же Антон Трофимычу звонила об этом деле — он разберется. Обратитесь к нему.

— Нинель Петровна! Подождите!

— А разве Антон Трофимыча нет на работе? — вдруг спросила она. — Откуда вы сейчас звоните?

— Да здесь он, рядом... я из его кабинета.

— Так зачем вы ко мне обращаетесь? — нараспев удивилась она. — С ним все и решайте. До свиданья, Валентин Петрович.

Вот и все. До свиданья, Нинель Петровна. До свиданья, Полина Ивановна. До свиданья, Антон Трофимыч.

— До свиданья, Валентин Петрович. Уж не обессудьте. Не надо печалиться — вся жизнь впереди.

Серый юмор.

На центральной площади — толпа.

Обещанный и долгожданный праздник в разгаре. Нечто вроде ярмарки — ларьки с пивом и квасом, раскрасневшиеся мужчины и женщины, яркие рубашки и платья, на дощатой эстраде играет оркестр, шутит конферансье, сменяются номера самодеятельности. На башнях деревянной крепости развеваются флаги и вымпелы. Ветряная мельница вертится вовсю, но ничего не мелет. Мы гуляем средь шума и гама — я, Люся, Катюша и Надя с Никитой. Дети счастливы, взрослые несчастны. Никаких новостей.

И вдруг я снова (в который уж раз!) чувствую на себе пристальный посторонний взгляд, оглянулся: ничего, никого... но я же чувствую! Кто-то смотрит на меня...

Кому я нужен? Кто на меня смотрит?

Но я же чувствую...

— Постойте, — говорю своим спутникам. — Подождите, я сейчас.

— Куда ты? — пугается жена. — Что опять случилось?

— Ничего, все в порядке. Просто мне надо заскочить на минутку домой. Вы гуляйте, гуляйте. Я скоро вернусь!

И я убегаю.

Но иду не к себе, а во двор того дома, где живет Надежда. Туда, где жил мой брат.

Я вбегаю в подъезд, быстро поднимаюсь по лестнице на пятый этаж, потом выше — на чердак. Дверь заперта изнутри. Я толкаю, толкаю сильнее, рывком — и срываю крючок.

Вхожу, оглядываюсь по сторонам.

Пыльно, сумрачно. Приглядываюсь, вижу слева, у распахнутого чердачного окна, — брата Сашу. Он сидит на пустом фанерном ящике, смотрит на меня вполоборота.

Грязный, небритый, худой. Бич. В некогда белой сорочке.

— Я так и понял, что ты сюда пожалуешь, — сказал он с улыбкой.

В руках его что-то блеснуло.

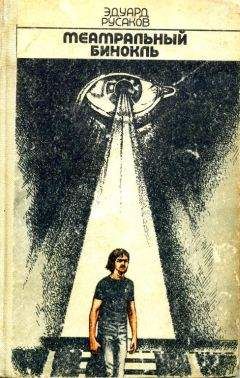

Театральный бинокль. Старинный. Перламутровый.

— Ты видел, как я бежал через площадь? — и я подошел ближе.

— Ну, конечно. А вот как ты м е н я разглядел?

— Догадался... Угадал.

Саша тихо рассмеялся. Не вставая с ящика, протянул мне руку.

— Ну, здравствуй, братишка, — сказал он без страха и без восторга. — Присаживайся рядом. Возьми ящик, здесь их много.

— Слушай — пошли отсюда, — решительно сказал я.

— Нет.

— Почему?

— Нет — и все.

— Может, все-таки объяснишь, почему ты внезапно...

— Ничего объяснять я не буду, — перебил Саша и поморщился. — Не надо говорить со мной так...

— Как — так?

— А вот так... Не надо, Валька, ей-богу. И он посмотрел на меня.

А я посмотрел на него.

Он был прост и ясен, и взгляд его глаз, таких же серых, как у меня, был чист и прозрачен. А я — не смог выдержать его взгляда. Трудно долго смотреть на брата-близнеца... словно смотришь в зеркало и не можешь узнать самого себя. Стыдно и неловко.

— Ладно, — сказал я, садясь на ящик возле окна, — шут с тобой... не буду расспрашивать и упрашивать. Не так уж ты, кстати, загадочен, как хочешь казаться...

— Я никем не хочу к а з а т ь с я, — быстро возразил Саша, — Просто я не могу так больше ж и т ь.

— А я тебя сразу раскусил, — сказал я сердито. — Элементарно сбежал от жены... смылся!.. Очень романтично!

— Ты что, хочешь со мной поссориться? — удивился Саша.

— Нет... но я устал от вранья! — воскликнул я. — Брат, я боюсь, что и ты меня обманываешь...

— Никого я не обманываю, — снова поморщился Саша. — Знаешь, Валька... с тобой так тяжело разговаривать. Лучше молчи. Хочешь посмотреть в бинокль?

— Зачем? — пожал я плечами. — Что я там не видел?

— А ты посмотри, — и он подал мне перламутровый театральный бинокль.

Я взял бинокль, приложил к глазам, подкрутил винт — и увидел развевающийся флаг-вымпел с цифрой «400» на шпиле деревянной бутафорской башни, а на башенной обзорной площадке я увидел городское начальство, левее — телеоператоров с их аппаратурой, правее — бревенчатый частокол, а за ним — пеструю группу актеров в старинных кафтанах, с огромными алебардами и пиками, левее, правее, вверх, вниз, и вот наконец в толпе я увидел свою жену... и Катюшу... и Надю с сыном. Дети прыгали от радости — они смотрели на дрессированного медведя, которого демонстрировал публике кучерявый мужчина в красной рубахе. Надя равнодушно поглядывала по сторонам, красивая и несчастная, и ее несчастье только украшало ее, и она это прекрасно понимала. А Люся была растеряна и одинока, она высматривала в толпе меня, а меня все не было, и казалось, что она вот-вот заплачет... и чем больше я вглядывался в ее привычно-невзрачное бледное личико, тем сильнее сердце мое сжималось от жалости. Но моя же собственная жалость меня и разозлила.

— Ну и что? — сказал я, возвращая брату бинокль. — Значит, с утра до вечера сидишь здесь и разглядываешь лица прохожих?

— Прохожие меня не интересуют.

— А кто тебя интересует? Кто? Убежал от жены и сына — так и убегал бы совсем! Зачем же прятаться здесь, в том же доме, на чердаке? Зачем?! Уезжал бы подальше!

— Я не хочу подальше, — прошептал брат. — Я хочу, чтоб рядом... чтоб одному — но рядом с ними... понимаешь?

— Нет, не понимаю, — сказал я раздраженно. — Уж бежать, так бежать без оглядки!

— Зачем ты сердишься? — почти ласково сказал Саша. — Я поступил по-своему... как мог. С ними жить я не могу, невыносимо... но и без них не могу!.. понимаешь?

— И долго ты собираешься тут отсиживаться? — усмехнулся я. — Так и будешь — любоваться на свою Наденьку из чердачного окошка в театральный бинокль?

— Так и буду, — сказал он, вздыхая. — А что же делать? Мне главное — чтоб рядом... чтобы видеть, и все... а больше мне ничего не надо.

Мы долго сидели молча. То есть, это я молчал, а Саша все смотрел и смотрел в бинокль — и улыбался, и. что-то неслышно бормотал.

8.30—8.50

Ракитин исправно служил в не все ли равно какой конторе. Бетонный козырек над подъездом, на двери большая черная таблица с золотыми буквами, просторный вестибюль, кресла, коридор, устланный темно-зеленой ковровой дорожкой, кабинеты, кабинеты, кабинеты, приемная, секретарша, слева кабинет начальника, а справа, в маленькой сыроватой комнате, — Ракитин.

Раннее утро, начало рабочего дня. Ракитин любил именно эти первые минуты — никто не шумит, не стучит в дверь, телефоны пока молчат. За окном синее июльское небо. Ага, распахнем окно. Воздух свежий, без парной дневной духоты, голова ясная.