Но не то шептали губы, густо заросшие седой бородой.

Они шептали, что формулы едва ли теперь попадут в Германию к великому Эдгарду, что душа бедного Ганса рассеется над российскими равнинами, как этот розовый дым из парашютных бомб. И к тому еще никто ничего не прочитает.

Старичок, испуганно вздрагивая горбом, шел торопливо за город, обходя вокзалы и трамвайные остановки. Он был, по-видимому, несказанно беден и не имел двух копеек на трамвай.

На огромной площади национальные меньшинства, обитающие по берегам Каспийского моря, справляли праздник по случаю коммунистической революции в Китае и Польше. Сбор шел в пользу пострадавших племен Индии, усмиренных англичанами при помощи удушливых газов.

Колоссальные толпы народа окружали площадь.

Море устало плескалось вдали.

Каспийское море в этот день особенно сильно пахло серой.

Старичок пробивался к порту. Время от времени он с завистью смотрел на небо, где на дымовой завесе, под соответствующими коммунистическими надписями, Госкино показывало нового американского бога Ганса Река, возносящегося на небо на автомобиле. Дружный хохот толп словно колыхал море.

Все сильнее и сильнее ощущал старичок запах серы.

Он не обращал внимания на джигитовавших наездников.

— Разрешите пройти, — говорил он вежливо, пробираясь.

Дикие крики наездников, вой гончих собак и выстрелы разносились по полянам.

Вдруг храп загнанной лошади раздался за его плечами.

— Гей! — далеко разнесся крик джигита.

Аркан обвил плечи старика.

— Пустите! — закричал он.

Хохот толп послышался в ответ на его крик.

Горб соскользнул у старика на зад, и толпа поняла, что джигиты инсценируют похищение.

— Сюда… ближе… тащит!..

— Маня, на ногу наступила!..

— Граждане, соблюдайте спокойствие!..

— Смотрите, смотрите, тащит!

— А как кричит естественно!

И старик, поняв, что крики не помогут и что пуля теперь не пройдет мимо него, забормотал гимн Христианского Союза Молодежи — «Ты мой спаситель и покровитель…»

Лука седла больно била ему в бок.

Плотный, пахнувший конским потом мешок покрыл его голову.

Его несли.

Мотор загудел, и волна плеснула в борт.

Качало. Словно огромные темные курганы ночью метались перед его глазами.

— Господи! — И он звучно чихнул, открывая глаза.

Распоротый мешок распахнулся, как мантия.

Он лежал на циновках в юрте.

Ковры и расшитые шелком кошмы спускались с громадных сундуков, окружавших круглую, как яйцо, стену.

Кошемная дверь была полуоткрыта. Монгол сидел перед ней на корточках. В руках у него винтовка и трубка, показавшаяся сначала старичку ножом.

Горы в тумане. Долина под ногами юрты, стада и пустыня, поросшая желтой травой, и далеко вдали — пески.

И Ганс, — это был он — борода валялась в мешке, — Ганс спросил стражу:

— Где я?

Монгол, не оборачиваясь, бесстрастно ответил:

— Пей кумыс.

Ганс заметил круглую чашку, наполненную белой жидкостью. Выпил он ее, как наказание.

Но опять монгол не ответил ничего.

Формулы целлюлозы Ши лежали нетронутые.

Пустыня была вокруг Ганса, и он растерянно проговорил, глядя на бритую голову стража:

— Разве можно здесь найти гребенку?

И со всем густым немецким отчаянием он впустил пятерню в свои спутанные пыльные волосы.

ГЛАВА 18

Заключающая в себе грустную повесть О ТРЕХ КРЕСТАХ

Известно ли вам, что такое три креста?

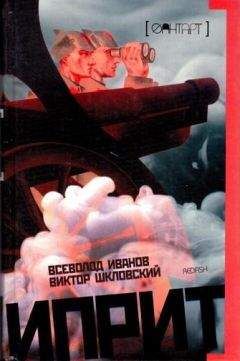

Тремя крестами германцы метили свои газовые бомбы, начиненные наивреднейшими ядами. Там был иприт, аксины и, наконец, люизит — газ, который, говорят, мог держаться в почве годами. Газ, который лишает природу ее жизни, газ, который не пропускает ни человека, ни растение, не умертвив его.

Добрую славу трех крестов хотели удержать с собой наши враги.

Но об этом дальше.

Теперь нам хотелось бы поговорить об архитектуре.

Эпохи, подобно переживаемой нами, свой след неизбежно должны оставить вначале в архитектуре, а затем в других искусствах. Пятилетие, начиная от 1920 года, характеризуется нащупыванием новых путей. Литература и театр переживали род некоего упадка, шатания, срывов. Так впервые обученный конь мчится, не понимая пути и жуя удила, которые, кажется, наполняют ему тело. А затем он научится понимать дорогу.

В конце указанного пятилетия по всему СССР началось по почину Доброхима и «Треста» бешеное строительство городов.

Мы не намерены город Ипатьевск, начатый стройкой как раз в то время, мы не намерены, повторяю, изображать Ипатьевск как образец стиля коммуны.

Он далеко не совершенен.

В нем отразилось то преклонение пред американской техникой, каковое мы наблюдали в то пятилетие.

Посмотрите на его небоскребы, виадуки, на его стремление нестись ввысь.

Вглядитесь в это часто довольно-таки грубое подражание Нью-Йорку. Архитекторам были благодарны только кинорежиссеры. Им не было нужды для съемок Америки ездить в Чикаго или Нью-Йорк.

Для стиля эпохи нам кажется более характерным воздвижение Ленинстроя, переименованного из Волховстроя.

Вспомните эти колоссальные пространства российской равнины, схваченные гранитом и бетоном в пруды и шлюзы.

Пруды имеют очертания турбин.

Все низко, приземисто, пропахло, так сказать, гранитом и иногда, как мухомор на мшистой осенней поляне, блеснет купол клуба или музея.

Жилища не превышают четырех этажей, но посмотрите, как они развернулись вширь, как утонули среди лесов и парков. Они тоже имеют цвет гранита и этим как бы подчеркивают захваченные у Волхова просторы.

А эти проволоки, разносящие по всему Северу белую мощь Ленинстроя!

Самоед, оставивший кочевье, в деревянной своей избе читает при свете лампочки Вольтера и Энгельса, фабрики, наполненные гулом машин, учреждения, где не уменьшилось — увы — число комиссий и секций, и, наконец, мы с вами, читатель, приехавшие на экскурсию в Петербург, этот странный город, созданный Империей.

Наконец, трамваи и поезда.

Наконец, наша электрифицированная кухня.

Теперь попытаемся, читатель, восстановить в памяти тот вечер, когда Ленинстрой почувствовал запах трех крестов.

В этот вечер, далеко от Ленинстроя, в войлочной юрте, наш знакомец Ганс Рек мирно дремал, опившись кумыса.

Один из добровольных сыщиков завода, где директорствовал Ши, арестовал китайца Син-Бинь-У. Ши, разглядывая ученика комуниверситета, отказался: «нет, не тот». Его смущал слегка шрам на подбородке китайца, но он твердо помнил почти европейский профиль похитителя формул целлюлозы Ши.

И тогда же все еще продолжались по всему Союзу Республик празднества в честь коммунистических революций.

Никто не обращал внимания на то, что Англия, обвиняя Союз в пропаганде в Индии, слала ультиматум за ультиматумом. Их с презрением печатали позади агентских телеграмм, сообщающих подробности о революциях и краткие биографии вождей.

Казалось, капиталистический мир трещал по всем швам.

В честь этого Волхов и Нева особыми безвредными составами были окрашены в красный цвет. Огромные прожектора, введенные под воду, освещали реки, превращая их в неимоверные рубины.

Весь путь до Архангельска и весь Архангельский порт были иллюминированы, и там племянник Дурова, Виталий Дуров, показывал изумленным самоедам дрессированных китов.

Ленинстрой своей иллюминацией был подобен красной звезде.

Шлюзы горели фантастическим светом.

Густые толпы народа с восторженным пением гуляли по улицам.

Серпантин обвил деревья бульваров.

Автомобили самых необыкновенных устройств — то медведи, то олени, то моржи — катали детей по площадям и паркам.

Но самое главное увеселение было не то.

На дымовых завесах, плотно окружавших Ленинстрой, показывались кинокартины.

Веселые ковбои, авантюристы, погони и драки. Или вдруг — Вавилон или Египет.

Но ждали не этого.

Ждали Чарли Чаплина.

Вот он наконец под хохот огромных толп появляется, ковыляя среди облаков. Он гонится за каким-то старичком. Толстый старик валится в люк. Шарло едет на старике. Бочка сметаны опрокидывается им на голову, и старик оказывается переодетым полисменом.

Как он смешон, ах, как он смешон, этот Шарло!

Тс… тс… он опять. Он едет на муле. Но это едет не человек, черт возьми! Это едет сам смех. У него каждый волосок вызывает неудержимый, неиссякаемый смех.

Но дело даже не в этом.

Дело в том, что сейчас будут показывать знаменитую картину, о которой стоит подумать не меньше, чем об ультиматумах Антанты.

Это Госкино купило Шарло на снимки в советском сценарии.

Пускай злятся капиталисты.

Шарло участвует в картине:

«Шарло и Комсомол».