Гогино лицо приняло кислое-прекислое выражение. У него что-то не ладилось. Он писал и зачёркивал, писал и зачёркивал, покуда Александр Алексеевич не отобрал у него исчёрканный листок бумаги. Вот что он прочёл, посмеиваясь, но нисколько, по-видимому, не удивившись:

«Варвара Степановна! Ваня Петров и Петя Иванов гав-гав-гав. Как сознательный советский учащийся прошу гав-гав-гав-гав»!

Каждое из этих «гав-гав-гав» было зачёркнуто, но каждый раз над зачёркнутым лаем у страдальца Гоги снова получалось всё то же злосчастное «гав-гав-гав».

– Комиссии всё ясно, – сказал очень довольный доктор, тщательно сложил обе бумажки и спрятал их в бумажник. – Наталья Кузьминична, попрошу вас в комнату!

Вошла Наталья Кузьминична, вытирая отсыревшим носовым платком покрасневшие глаза.

– Надо вам доложить, – сказал Александр Алексеевич, пригласив её присесть, – что я последнюю ночь, по существу, не спал, просматривал медицинскую литературу, размышлял. В специальной литературе я ничего похожего на случай с вашим сыном не нашёл…

Бедная Наталья Кузьминична встревоженно ахнула.

– Не огорчайтесь раньше времени, дорогая Наталья Кузьминична, – остановил её старый доктор, – дело ещё не так страшно. Читал я, читал… думал, думал и потом, конечно, не мог уснуть. Тоже ничего особенного – дело стариковское. Чтобы отвлечься от своих мыслей, я взял томик арабских сказок «Тысяча и одна ночь» и прочитал там, между прочим, о том, как один волшебник, точнее говоря – джинн, превратил одного неугодного ему человека в собаку. И тогда я подумал, что если бы существовали на свете джинны (Хоттабыч под кроватью обиделся) и если бы один из них захотел наказать человека, ну мальчика, предположим, за то, что он сплетничает, ябедничает, плохо отзывается о своих близких, то он мог бы заклясть его таким заклятием, чтобы тот лаял каждый раз, когда захочет сказать гадость. Только что мы с вашим сыном по душам потолковали, и оказалось, что он, ни разу не пролаяв, прочитал стихи Пушкина, почти ни разу не тявкнул, говоря о вас, Наталья Кузьминична, и почти всё время лаял, говоря о своих товарищах и о классной стенгазете, в которой, видимо, иногда прохаживались на его счёт… Вы понимаете мою мысль? Я, кажется, ясно выразился?

– Вы полагаете, – задумчиво протянула Гогина мать, – что…

– Вот именно. Конечно, никаких джиннов в природе не существовало и не существует. (Хоттабыч снова, на сей раз не на шутку, обиделся.) А существует очень своеобразная психическая травма у вашего сына. Я должен вам сказать со всей ответственностью, что он будет и впредь лаять…

– Боже мой! – всплеснула руками бедная женщина.

– …лаять каждый раз, когда вздумает сплетничать или ябедничать, вообще, когда он будет пытаться говорить гадости. И тогда все будут называть его не Гога Пилюкин, а Гавгав Пилюкин. А когда он подрастёт, его будут, за глаза конечно, величать не Георгий Васильевич, а Гавгав Васильевич. Как видите, ваш сын может оказаться в весьма незавидном положении. Зато, если он твёрдо возьмёт себе за правило не ябедничать, не сплетничать, не портить хорошим людям жизнь, я вам головой своей отвечаю, что лай у него прекратится навсегда.

– «Гавгав Васильевич»! – ужаснулась бедная Наталья Кузьминична. – Даже подумать страшно! Я бы этого просто не пережила!.. А лекарства?.. Может быть, вы всё же пропишете ему какое-нибудь лекарство?

– Лекарства не помогут. Ну как, молодой человек, попробуем по-моему?

– И я совсем не буду лаять?

– Всё зависит сейчас только от вас, молодой человек!

– Значит, рецепта не будет? – переспросила Наталья Кузьминична, видя, что Александр Алексеевич собирается уходить.

– Это и есть мой рецепт. Единственно правильный. Впрочем, можно проверить. А ну-ка, скажи несколько справедливых слов о своём товарище Вольке, обращаю твоё внимание – спра-вед-ливых!

– Вообще, конечно, Волька Костыльков хороший парень, – неуверенно промолвил Гога, словно он впервые научился говорить. – Правильно, доктор, миленький! В первый раз после экзамена по географии я не лаю о Вольке. Ур-р-ра-а-а!

– А что там такого особенного произошло на этом экзамене? – осведомился как бы между прочим старый доктор.

– Да ничего такого, о чём бы стоило особенно распространяться. Мало что бывает, когда мальчик вдруг заболевает на почве переутомления, – ответил Гога уже куда уверенней.

– Ну, я пошёл, – сказал старый доктор, – мне ещё нужно навестить добрый десяток настоящих больных. Значит, понял, Гога, в чём дело?

– Понял! Ой, понял! Честное пионерское!.. Спасибо!..

– То-то же. Теперь действуй! Будьте здоровы…

– Куда это ты исчез? – набросился спустя несколько секунд Волька на старого джинна, когда тот с очень задумчивым лицом забирался на своё обычное место под Волькиной кроватью.

– Слушай меня, о Волька, – произнёс старик с необычной даже для него торжественностью. – Только что я присутствовал при том, поистине небывалом случае, когда заклятие, наложенное джинном, было снято человеком. Правда, это был очень умный и очень справедливый человек. Он настолько справедлив, что я и не помыслил наказать его за то, что он не верит в моё существование… Куда это ты?

– Надо навестить Гогу. Действительно, это безобразие с моей стороны.

– Иди, – сказал старый джинн, – иди и навести своего товарища по ученью. Хотя он уже и не болен.

– Совсем не болен? Он уже совсем выздоровел?

– Сейчас это целиком зависит от него самого, – сказал Хоттабыч и, переступив через своё самолюбие, поведал Вольке единственную в своём роде историю излечения мальчика, который лаял.

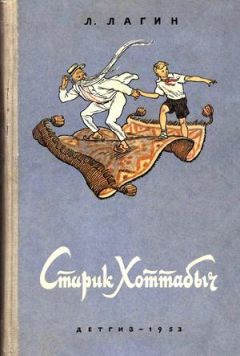

XXVII. Старик Хоттабыч и мистер Гарри Вандендаллес

– Благословенный Волька, – сказал после завтрака Хоттабыч, блаженно греясь на солнышке, – всё время я делаю тебе подарки, по моему разумению – ценные, и каждый раз они тебе оказываются не по сердцу. Может быть, сделаем так: ты мне сам скажешь, что тебе и твоему молодому другу угодно было бы от меня получить в дар, и я почёл бы за великую честь и счастье немедленно доставить вам желаемое.

– Подари мне, в таком случае, большой морской бинокль, – ответил Волька не задумываясь.

– С радостью и любовью.

– И мне тоже бинокль. Если можно, конечно, – застенчиво промолвил Женя.

– Нет ничего легче.

И они всей компанией отправились в комиссионный магазин.

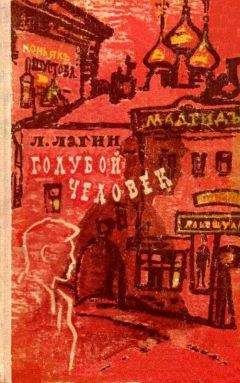

В магазине, расположенном на шумной и короткой уличке в центре города, было много покупателей.

Наши друзья с трудом протиснулись к прилавку, за которым торговали настолько случайными предметами, что их никак нельзя было распределить по специальным отделам, потому что тогда пришлось бы на каждую вещь заводить особый прилавок.

– Покажи мне, о любезный Волька, как они выглядят, эти угодные вашему сердцу бинокли! – весело промолвил Хоттабыч, но вдруг побледнел и затрясся как в лихорадке.

Он горестно глянул на своих молодых друзей, заплакал, гробовым голосом сказал им: «Прощайте, дорогие моему сердцу!», направился к седому, хорошо одетому иностранцу с багровым лицом, растолкал локтями публику и бухнулся перед ним на колени.

– Приказывай мне, ибо я твой покорный и смиренный раб! – промолвил Хоттабыч, глотая слёзы и порываясь поцеловать полы его пиджака.

– Не лезайте на меня! – закричал иностранец на ломаном русском языке. – Не лезайте, а то я вам буду съездить по физиономии! Вы есть один жулик! Вы есть хотеть украсть мой бумажник! Какой скандал!

– Ты ошибаешься, о мой повелитель, – отвечал старик, всё ещё стоя на коленях. – Я жду твоих приказаний, чтобы исполнить их немедленно и беспрекословно.

– Стыдно, гражданин, попрошайничать в наше время! – укоризненно обратился к Хоттабычу продавец из-за прилавка.

– Итак, сколько много я вам имею заплатить за этот плохой кольтсоу? – нервно продолжал иностранец разговор, прерванный Хоттабычем.

– Всего-навсего десять рублей семьдесят одну копейку, – отвечал продавец. – Вещица, конечно, совершенно случайная.

Продавцы магазинов случайных вещей и комиссионных магазинов уже хорошо знали мистера Гарри Вандендаллеса, недавно приехавшего в качестве туриста-дельца из Нью-Йорка. В свободное время он совершал регулярные рейсы по комиссионным магазинам и магазинам случайных вещей в надежде приобрести за бесценок какую-нибудь стоящую вещицу.

Совсем недавно ему удалось приобрести по весьма сходной цене полдюжины чашек фарфорового завода имени Ломоносова, и вот сейчас, как раз тогда, когда перед ним опустился на колени безутешный Хоттабыч, он приценивался к потемневшему от времени колечку, которое продавец полагал серебряным, а мистер Гарри Вандендаллес – платиновым.

Получив свою покупку, он спрятал её в жилетный карман и вышел на улицу. За ним вслед поспешил и Хоттабыч, утирая кулаком слёзы, обильно струившиеся по его смуглому морщинистому лицу. Пробегая мимо своих друзей, он еле успел бросить им на ходу: