— Мари, — сказал он однажды вечером, когда Мама поставила перед ним его большую, дымящуюся фарфоровую тарелку (салфетка уже была заправлена за его воротничок) и решила подняться ко мне в спальню, — эти страдания невыносимы. Я говорю не о своих или о наших с тобой страданиях. Я человек терпеливый. А такой, как ты, заботливой матери в целом свете не сыскать! Нет, Мари, я говорю о Паскале. Вдруг из-за нашей доброты мальчонка на всю жизнь останется калекой? Как бы нам не опоздать!

При этих словах мать тихонько вскрикнула и — как мне показалась сверху лестницы, где я притаился в своей ночной рубашечке, пытаясь унять дрожь в теле и сдержать закипающую злость Армана, — должно быть, остановилась и приложила свои холодные пальчики к широко раскрытому папиному рту.

— Мишель-Андре, — услышал я ее испуганный шепот. — Прошу тебя, милый, не говори так!

— Но ведь это мой долг, Мари.

— Я слушаю тебя, Мишель-Андре.

— Я обязан сказать тебе, что даже материнская любовь не способна заменить медицинский уход! Заглушая боль в животе, можно принести больше вреда, чем пользы. В таких случаях необходимо лечение, а вовсе не детские сказки! Иначе, Мари…

— Тише, Мишель-Андре. Прошу тебя, замолчи. Я все поняла.

— Тогда завтра же отвезем его к мсье Реми.

— Хорошо, милый.

Вот так, в одночасье, отец вновь превратился в кормильца, защитника и авторитетного мужа, который оберегает жену и ребенка, подобно огромному мертвому дереву, пророчески и, если можно так выразиться, бестолково нависающему над живым болотом. Каким же он был притворщиком!

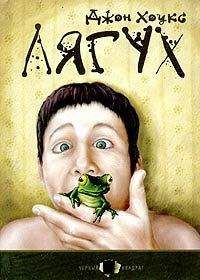

В ту ночь боль была такой сильной, что Мама совсем забросила «Сказки о лягушке по имени Арман», просто легла ко мне под холодные простыни и успокаивала меня всю ночь, пока мой собственный Арман, разволновавшись и разозлившись вместе со мною, в конце концов не уступил ее ласкам. Вскоре я последовал его примеру.

Как правило, предстоящий визит к мсье Реми, который не только служил аптекарем в ближайшей к поместью Ардант деревне, но и выступал также в роли нашего местного дантиста и практикующего врача, пробуждал во мне самые радужные надежды. Его аптека была сущим раем для маленького мальчика — уютное темное помещение, пропахшее пилюлями и порошками, капсулами и тяжелыми пузырьками с черной жидкостью и разделенное надвое перегородкой из отполированного руками красного дерева, которая поднималась от плиточного пола почти до самого потолка. Эта старая деревянная стенка, за которой работали мсье Реми и его ассистентка, была украшена загадочными образчиками резьбы по дереву, причудливыми завитками и натертыми до блеска фигурками. В деревянных нишах стояли большие кувшины из желтовато-белого фарфора, с наклейками, ясно указывавшими на их содержимое. А каким чудесным прибором были старые весы из меди и железа с их механизмом и небольшим рядом гирек! Этот простой и в то же время сложный аппарат служил идеальным двойником больших часов в углу: весы — совершенно неподвижные, но всегда готовые точно отмерить дозу лекарства для мсье Реми, часы — тоже прикованные к месту, но с длинным маятником внутри; его постоянное раскачивание и громкое тиканье выражали монотонность самой идеи движения. Я не обращал внимания на толпу хворых граждан, которые всегда выстраивались в очередь в аптеке мсье Реми, неловко передвигаясь по этому чистому помещению и важно рассуждая о вещах, находившихся за пределами их разумения. Многие из них были испуганными и поникшими, словно дети, стыдились собственной сыпи, переломов и несварения и ждали своей очереди у конторки, напоминавшей окошко кассира в нашем старом банке, за которой стоял наш доброжелательный врачеватель — мсье Реми. Меня никогда не отталкивала неизбежная убогость болезни, и я считал аптеку не прибежищем больных и травмированных, а центральной вехой своего детства, созданной исключительно для моего удовольствия. В конце концов, я никогда не заходил в аптеку с какой-нибудь жалобой, большой или малой, к врачу. Во время наших нечастых визитов к мсье Реми я выступал в роли маминого спутника, а Матушка вовсе не была похожа на других поселян, обращавшихся к нему за помощью и добрым словом.

В те времена аптекарь был не менее важной персоной в этой маленькой деревушке, нежели священник, а его рабочее место — таким же вневременным и центральным, как темная, уродливая церковь, куда большинство народа стекалось по воскресеньям. К счастью для меня, молодой граф и его супруга мирились с аптекой, но не выносили церкви, и поэтому родители мои, в отличие от остального населения поместья Ардант, следовали их примеру. Почему «к счастью для меня»? Полагаю, просто потому, что я не был рожден для учебы или подчинения холодным интересам человека в черной рясе и черной шляпе с сильно обвисшими полями. В любом случае, как уже сказано, я любил нашу местную аптеку. Кроме того, поездка в деревню всегда была связана не только с возможностью поглазеть на дива, что хранились в блестящих склянках и ящиках устрашающего вида, и понаблюдать за тем, как моя дорогая Мама, во всей своей красе, наклонялась и шепотом консультировалась с мсье Реми — улыбчивым пожилым мужчиной с высоким воротничком и в белом фартуке. Поездка сулила также прогулку на могучем графском «ситроене».

Какая это была величественная машина — длинная и высокая, единственный автомобиль в округе на многие километры, огромное сверкающее творение, покрытое светло-бежевым лаком! То был цвет крепдешиновых платьев с оборками, украшенных темно-шоколадными лентами и принадлежавших жене молодого графа. Это авто водил сам Папа, который сидел впереди, гордо подняв голову и вытянув руки во всю длину, чтобы обхватить обеими ладонями руль. Именно в этой машине мы вместе с Мамой совершали поездки в деревню, уютно расположившись на заднем сиденье и весело вдыхая запах разогретой кожи и пары двигателя. Какая неразлучная парочка — аптека и роскошный автомобиль! И как благородно было со стороны молодого графа предоставлять свое авто Папе для семейных нужд.

Но в тот день, когда Папа решил избавить меня от боли и тем самым вызвать неимоверную панику у лягушки, которая принадлежала мне и была совершенно неизвестна всему остальному миру, мы уже не были счастливой семьей, севшей в «ситроен» и умчавшейся в деревню. С самого начала мой суровый, озабоченный отец никак не мог завести двигатель. Мама держала меня за руку безо всякого восторга. Какая-то жирная утка чуть было не пала жертвой нашего общего подавленного настроения. И что бы вы думали? Когда мы въехали на деревенскую площадь, священник как раз отправлял заупокойную службу. Мы остановились у аптеки такой тяжелой и темной массой, что полностью затенили старый катафалк на конной тяге, выставленный перед церковью. И только позднее мне стало известно, что добродушный мсье Реми сам продал матери маленького Кристофа мышиный яд. Хотя, впрочем, чего еще можно было ожидать?

Мелодрама? Почему бы и нет? В те времена аптекарь трудился рука об руку с деревенским священником, хотя они и не желали друг с другом разговаривать. А кто еще способен так же дурно, как наши соотечественники, обращаться с одинокими общественными писсуарами, которые сделаны в форме поставленных на попа гробов, да к тому же из фарфора? В конечном счете невоспитанность — лишь верх отчаяния. Она просто показывает, насколько мы легкомысленны.

Но вернемся к церкви, аптеке и «ситроену», уже отвлекшему внимание толпы от лошади, катафалка и гроба, который осторожно показался в дверях церкви, когда раздался погребальный звон. Мы сидели в машине: Папа — на переднем сиденье, точно такой же угрюмый и молчаливый, как и в начале нашей поездки, а я — один на заднем, хватаясь безо всякой надобности за живот и страшась возвращения Мамы и его последствий. Салон графского авто был просторным и безликим благодаря запаху кожи и горючего и всем тем скрытым механизмам, что приводили его в движение. Но, несмотря на гордость и аристократическую позу за рулем, Папа вопреки желанию вносил в эту царственную атмосферу слабые запахи скотного двора, которыми славился и от которых не мог избавиться, как бы себя ни скоблил. Так уж повелось, что от личного шофера молодого графа пахло курами и коровьим навозом.

Мама вернулась. Медленно, с торжественным, но растерянным видом Папа вышел из машины, чтобы помочь Маме, которая принесла несколько пакетов, завернутых в белую бумагу, возвратилась ко мне и села рядом. Какой она была бледной и серьезной, несмотря на слабую улыбку.

— Все прошло удачно, Мари? — спросил Папа. — Я так и думал.

Деревня вновь задрожала в такт нашему огромному ожившему двигателю. И мы поехали на восток, к поместью Ардант, а катафалк проследовал, естественно, на запад — к печальной обители старинных памятников и фотографий любимых покойников. Разве нельзя назвать судьбоносным тот факт, что похороны отца маленького Кристофа совпали с днем, когда мой собственный отец напал на мою лягушку, используя мать в качестве посредницы своего мнимого сострадания? Разумеется, можно. И, наверное, маленькому Кристофу, в конечном счете, повезло больше, чем мне. Кто знает? По крайней мере, у его отца жизнь оказалась короче, чем у моего.