Глядя на Сандро в горах, я примирялся с миром, забывал о кошмаре, в который погружалась Европа. Здесь Сандро был в родной стихии, как сурок, свисту которого он подражал, как гриф; здесь он светился счастьем, и отсвет этого тихого счастья падал на меня. Во мне нарождалось новое чувство – чувство причастности к земле и небу, которое соединялось с потребностью в свободе, с приливом сил, с жадным стремлением понять, что именно влечет меня к химии. С трудом продрав глаза, мы выходили из хижины на стоянке Мартинотти, и вот они, горы, едва тронутые солнцем, чистые и темные, словно только народились в эту ночь, и одновременно неисчислимо древние. Это было что-то неземное, потустороннее.

Впрочем, мы не всегда забирались в такую высь или даль. В переходные времена года Сандро влекли к себе тренировочные скалы. До них от Турина было два-три часа езды на велосипеде, и мне любопытно было бы узнать, посещает ли теперь кто-нибудь Макушку Стога, Башню Волькмана, Зубастую и Голую скалы, а также еще несколько других скал со столь же бесхитростными местными названиями. Одну из них, кажется, открыл то ли сам Сандро, то ли его мифический брат, которого, если я правильно понял смутные объяснения, он называл братом в том смысле, что все люди на земле – братья. Я его никогда не видел. Пьемонтское название этой скалы – 1о Sbarüa – происходит от глагола sbarüé, что значит «пугать». По форме гранитная призма, она возвышается на сотню метров над холмом, поросшим промышленным лесом и колючими кустами ежевики. Как и Критский Старец, она рассечена от подножия до вершины, и трещина кверху сужается настолько, что скалолазу волей-неволей приходится выходить на стену, из которой торчит один-единственный гвоздь, вбитый по доброте душевной братом Сандро. Как тут не испугаться?

В этих местах собиралось несколько десятков любителей вроде нас, и каждого Сандро знал не только в лицо, но и по имени. Не слишком владея техникой скалолазания, мы карабкались вверх в окружении привлеченных запахом нашего пота надоедливых слепней и оводов, нащупывая ногой удобные прочные камни, вылезая на уступы, поросшие папоротником и земляникой весной и редкими кустами ежевики осенью, хватаясь за чахлые, укоренившиеся в расселинах деревца, и спустя несколько часов достигали вершины. Не горной вершины в общепринятом понимании, а ровного пастбища, с которого на нас равнодушно поглядывали коровы. Спускались мы чуть ли не кубарем, за считанные минуты, по тропам, густо покрытым свежими и засохшими коровьими лепешками, торопясь к своим велосипедам.

Наши вылазки нельзя было назвать приятными прогулками, Сандро говорил, что налюбоваться видами мы успеем после сорока; иногда они изнуряли нас вконец. «Dôma, neh?» («Завтра, а?») – сказал он мне однажды в феврале, и на его языке это означало, что, поскольку погода хорошая, мы можем сегодня вечером отправиться в путь, чтобы завтра осуществить планируемое уже несколько недель зимнее восхождение на Зубец М. Мы переночевали в недорогой гостинице, а на следующее утро (не слишком рано, хотя во сколько точно – сказать не могу, потому что Сандро не любил часов; их постоянное напоминание о времени он воспринимал как беспардонное вторжение в его жизнь) бодро окунулись в туман. Около часу дня мы вышли из тумана на яркое солнце и на гребень совсем другой горы.

Тогда я сказал, что мы можем спуститься метров на сто, пересечь полсклона и подняться на следующий гребень. А еще лучше, раз уж мы вышли сюда, продолжать подниматься и удовлетвориться покорением этой вершины, которая всего-то на сорок метров ниже той, которую мы наметили. Сандро, изъясняясь на своем немногословном языке, принял во внимание мое последнее предложение, но с завидным упрямством настаивал, чтобы мы поднялись по «не представляющему трудностей северо-западному гребню» (он издевательски процитировал уже упоминавшийся путеводитель Итальянского альпийского общества) на Зубец М., это займет у нас полчаса. «В двадцать лет, – сказал он, – простительно иной раз сбиться с пути».

«Не представляющим трудностей» этот гребень был летом, тогда мы действительно поднялись бы на него в два счета, сейчас же он был мокрый на солнечных участках, скользкий как каток на затененных, а на ровных местах сырой снег был так глубок, что мы утопали в нем по пояс.

– А как мы будем спускаться?

– Там видно будет, – ответил он и таинственно добавил: – Возможно, придется отведать медвежатины, это самое худшее, что может случиться.

– Медвежатины так медвежатины, все равно у нас впереди длинная ночь.

Мы поднимались два часа: от обледеневшей веревки проку было мало: она превратилась в колючий негнущийся ком, который цеплялся за каждый выступ и звенел, как металлический трос. В семь часов вечера, когда мы вышли к замерзшему озерцу, было уже темно. Мы съели свой скудный ужин, соорудили хлипкую стенку с подветренной стороны и легли спать прямо на земле, прижавшись друг к другу. Холод пронизывал нас до костей, и приходилось часто вставать, чтобы разогнать кровь. Казалось, даже время замерзло: ночь все не кончалась, ветер дул не стихая, луна стояла на одном и том же месте, а перед ней застыла в небе фантастическая череда рваных облаков. Мы сняли обувь, как рекомендует в своих книгах почитаемый Сандро Ламмер, и засунули ноги в мешки; едва забрезжил свет (казалось, светлеет снег, а не небо), мы встали со своего ледяного ложа окоченевшие, голодные, с воспаленными от бессонницы глазами и обнаружили, что наши ботинки обледенели; чтобы засунуть в них ноги, пришлось их отогревать: мы сидели на них, как куры сидят на яйцах.

И все-таки спустились мы вниз без посторонней помощи. Хозяину гостиницы, который, взглянув на наши измученные лица, спросил насмешливо, как все прошло, мы гордо ответили, что отлично прогулялись, и, заплатив по счету, с достоинством отправились восвояси. Это и называлось «отведать медвежатины», и теперь, спустя столько лет, я жалею, что так мало отведал, потому что ничто из всего хорошего, что дарила мне жизнь, не оставило в памяти подобного вкуса – вкуса силы и свободы, пусть даже свободы ошибаться, оставаясь при этом хозяином своей судьбы. И я благодарен Сандро, который сознательно вовлекал меня в трудные предприятия, лишь на первый взгляд казавшиеся безрассудными; я точно знаю, что позже этот опыт мне пригодился.

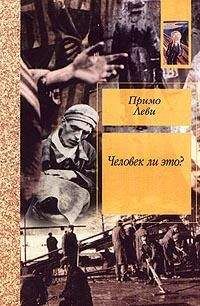

Ему самому – нет, во всяком случае, он его не уберег: Сандро, Сандро Дельмастро погиб среди первых в пьемонтском боевом отряде Партии действия[15]. В апреле сорок четвертого года после нескольких месяцев неравной борьбы он был схвачен фашистами и отправлен в Кунео. При попытке к бегству был убит автоматной очередью, выпущенной ему в затылок безжалостным ребенком-палачом, озлобленным пятнадцатилетним охранником, одним из тех, кого республика Сало набирала в колониях для малолетних преступников. Его тело долго лежало на улице, потому что фашисты не разрешали его похоронить.

Сегодня я знаю, что обряжать человека в слова, возрождать его на листе бумаги, особенно такого, как Сандро, – дело безнадежное. Он был не из тех, о ком рассказывают, не из тех, кому ставят памятники, над которыми, кстати, сам он всегда смеялся. Человек действий, он существовал только в них, и от него ничего не осталось. Ничего, кроме слов.

К январю тысяча девятьсот сорок первого года судьба Европы и всего мира была решена. Только наивный мог еще надеяться, что Германия не победит. Близорукие англичане не замечали, что игра проиграна; они упорно противостояли бомбардировкам, но были в одиночестве и, атакованные со всех сторон, несли тяжелейшие потери. Только те, кто закрывали глаза и затыкали уши, могли не понимать, что ждет евреев в онемеченной Европе; мы же читали «Братьев Оппенгейм» Фейхтвангера, нелегально привезенных из Франции, и английскую «Белую книгу», привезенную из Палестины, в которой описывались нацистские зверства. В прочитанное верилось наполовину, но и этого было достаточно. В Италии оказалось много беженцев из Польши и Франции, и мы разговаривали с ними; они не могли сообщить нам достоверных сведений о массовых убийствах, совершавшихся под чудовищным покровом молчания, но каждый из них был вестником, как те трое, что приходили к Иову, говоря: «…и спасся только я один, чтобы возвестить тебе»[16].

И все же, поскольку жить хотелось, молодость брала свое и кровь в жилах была горяча, не оставалось ничего другого, как добровольно выбрать слепоту; по примеру англичан мы «не замечали» или, отгоняя от себя мысли об опасности, не воспринимали, а потому тут же забывали пугающую нас информацию. Теоретически можно было бросить все и бежать, переехать в какую-нибудь далекую сказочную страну, из тех немногих, что еще держали открытыми свои границы, в Британский Гондурас или на Мадагаскар, но для этого надо было иметь много денег и фантастическую энергию, а ни я, ни моя семья, ни мои друзья не имели ни того, ни другого. Впрочем, когда глядишь на вещи с близкого расстояния и видишь их во всех деталях, они не кажутся столь уж пугающими: вокруг нас Италия или, точнее говоря (в то время мало кто путешествовал), Пьемонт и Турин, врагов здесь нет. Пьемонт – наша родина, другой мы не помним; горы вокруг Турина, которые видны в ясную погоду и до которых можно доехать на велосипеде, – наши горы, они научили нас трудолюбию, терпению и определенной мудрости, их ни на что не променяешь. Здесь, в Пьемонте и Турине, наши корни, и, хотя их нельзя назвать древними, они глубоки, обширны и так сплелись с другими корнями, что их не вырвать.