И никаких следов.

Документов сторожа никто не видел. Назвал себя, как назвал. Нашли контракт в бумагах Луганского: «Принят на работу на соответствующих условиях Никифор Иванович Крюков, 1922 года рождения».

Несчитово собак, несчитово людей, несчитово техники как по команде ринулись не в четыре стороны, а сразу в шестнадцать. И ничего.

Возникла нелепая идея взмывающего парашюта и уже совсем глупая – бесшумного вертолета, взлетел и исчез. А сторожевые собаки даже и не тявкнули? А бодрствующие солдаты, видимо, были одномоментно поражены в зрачок ока? Хотя от американских служб чего только не дождешься...

А все было просто. Старик знал про особый момент ночи. Это когда отключается все – память, силы, даже техника. Какие-то пять-шесть минут. Просто их надо почувствовать, и тогда спасешься. Старый беглец знал толк в этом деле. Девочка скуксилась, задремала, он взял ее на руки и вышел из сторожки. Время было то самое, мертвое время. Он вышел дворами к параллельной улице. Не тявкнула ни одна собака. Не скрипнула под ногами ветка. Ему навстречу мигнули фары машины. И он успел.

– При чем тут девочка? – спросили у него. – Ты должен быть один.

– Никто не знает, где найдешь, где потеряешь. Я нашел.

Они ехали тихо, они покинули поселок ровно в ту секунду, когда закончилось таинственное время ночи.

Юлия Ивановна начала разговор с Симой издалека:

– Ты что-нибудь знаешь из жизни Веры Николаевны, матери Тани?

– Без понятия.

– Тогда слушай. Я тут повспоминала, про что рассказывала Катя. Вера – дальняя родня Луганских, зажиточных заводчиков из-под Артемовска, он раньше был Бахмутом. Скрывала она это тщательно. Так было правильно в наше время. Род был поделен. Одни стали солезаводчиками, в тех местах много солевых шахт, да и не только – богатый край, чего там только не было. Другие крестьянствовали.

– А крестьянский дурак ушел в революцию, – перебила Сима. – Все отдал народу, а сам остался при разнообразном оружии – от ножа до пулемета. Это пишут регулярно седьмого ноября.

– Это только половина истории, – сказала Юлия Ивановна. – Его жена знала, что часть родни живет за границей еще с Первой мировой. Она хотела уехать к ним, что и сделала. Муж гнался за ней с кровавой слюной на бороде. И догнал. Перво-наперво прострелил ей ноги, чтобы уж дальше никуда. Оставил ей, окровавленной и перебитой, дочерей, а старшего, мальчонку Ванечку, забрал с собой. Тому было лет шестнадцать, а то и меньше. Про женщину и девочек никто ничего не знает.

Парень же был рад. Куда фасонистей быть с отцом на тачанке, чем под юбкой у матери. И пока отец и сын куролесили по всему югу, другие молодые Луганские спасались в деревне, кое-кто из них вымер в голод, а кто-то уцелел, в НЭП стали богатеть, рукастые были ребята и мозговитые. За это время коготки у Ванечки подросли, а светозарная идея революции полбашки ему снесла. А батя возьми и поделись с ним подробностями семейной истории. И сказал ему слова, которые запомнила молоденькая жена уже Ивана. Отец тогда говорил сыну: «Мы будем слабаки, а не революционеры, если не убьем богача, даже если он твой брат. Жир будем снимать со всех, даже с детей малых, иначе идею не осуществить». Молодая жена Ивана до смерти испугалась слов «жир снимать с детей малых» и убежала. Скрывалась у родни Веры Николаевны. Вот почему та и звонит... Весь род Луганских поделен на умных и дураков. Ваня был в отца – из дураков и горячий. Они-то и спалили дом оставшихся в России братьев с людьми и скотиной. До сих пор говорят, что в какие-то ночи в Барвенках слышат детский плач. Некоторые не выдерживают, покидают те места.

– Тетя Юля! Я же это сто раз слышала. Я знаю больше твоего. Зачем ты мне это опять все снова?

– Старое возвращается, Сима. Сколько вокруг убийств! Взошла ненависть, взошел детский плач.

– Россия без ненависти и крови не может. Она на этом замешана спокон веку.

– Так, слушай. Позавчера убили семью Луганских в центре Москвы.

– А мы тут при чем?

– Сима. Мы все Луганские.

– Не заговаривайся. Я Чуракова, ты Ситченко.

– Ни ты не Чуракова, ни я не Ситченко. Мы все, в сущности, Луганские. Потому как русские и земляки. Рассматривай это как фигуру речи.

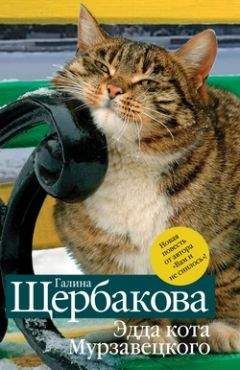

На шестой день после несчастья у Дворца молодежи был арестован Максим Скворцов по подозрению в подрыве машины. Татьяна прочла это в газете за чашкой чая, захлебнулась, долго откашливалась, потом потекли слезы, и кот по имени Мурзавецкий с огромным удовольствием облизывал ей щеки. Озорной приблудный котенок обожал слизывать человеческие слезы. И уж если они ему перепадали, то можно было не волноваться – вылижет досуха.

Страсти начались несусветные. Какие там Косово и «Аль-Каида» вместе с Грузией? На второй план отошел старик-сторож, пропавший с девочкой. Никакое человеческое спасение для прессы не соблазнительнее убийства.

Татьяне предстоял разговор с редактором. Она вошла без стука и сказала сразу, что не верит в эту чушь. Что если есть на лицах знаки, то на лице Скворцова просто вычерчена порядочность. Редактор смеялся, откинувшись на стуле, через расстегнутую пуговичку на нее смотрел волосатый пуп. И этот пуп думал, смеялся и делал журнал, в котором она работала. И она засмеялась тоже.

– Значит, дотумкала, – уже серьезно сказал редактор. – Знаки увидела на лицах, балда. А стигматов там не было?

– Дотумкала я вот что. Если у человека волосатый пуп наружу и из носа растут волосы или вдруг на ровном месте у него начинается хронический пердеж вместо мыслей, то надо лечиться, лечиться и лечиться, как надо было бы завещать великому Ленину. Но он сам был хрен моржовый.

– Можешь писать заявление по собственному, – получила она абсолютно спокойный ответ, но не возникло в ней ни страха, ни гнева, а стало даже как-то хорошо. Как будто ехала по колдобинам, да еще на трижды искривленном велосипеде, и вдруг ни с того ни с сего покатило, покатило – легко, радостно, как в рай.

У Веры Николаевны инсульт. Еще неделю назад примеряла новые трусики – стринги, чтобы удивить Андре: его корове таких не носить. Вот и был бы у него день радости – и водочка, и буженина, и соблазнительная ниточка в попке. Да он бы просто зашелся.

Но ничего прекрасного не произошло.

В очередной раз звонила в Луганск, кричала: «Что, трудно узнать, они из каких?» И на этом слове – «каких» – что-то застряло крестом в горле, буква «х» вспухла, глаза как-то дико опрокинулись вовнутрь и что-то горячее-горячее зажгло ей жилы, и она – и не она вовсе – завалилась на пол, а телефон упал ей на грудь. В это время в дверь звонил Андре, а открыл ему задержавшийся дома муж – он вернулся с полдороги, забыл, дурак, какие-то пассатижи. И все предстало ярко и непристойно: пена у рта, закатившиеся глаза и странное не то «х», но то «кх» из слипшегося горла.

Казалось, не довезут до больницы. Но инсульт, страшный снаружи, оказался незначительным – микро. Она пришла в себя. А вот с мужчинами случился конфуз. Они топтались в приемной «Скорой помощи» оба-два, как говорится, без слов, одни жесты. Муж нервно тер виски, а Андре открытым ртом громко выдыхал воздух. Когда был дан отбой самому страшному, муж рухнул на стул, а Андре сказал, что зайдет позже, чтоб уже поговорить с Верой Николаевной. «Козел!» – думал ему вслед муж. А тот как бы услышал и даже засмеялся якобы шутке.

Татьяна не знала ничего. Она в этот момент толклась в Бутырке, добиваясь свидания со Скворцовым с помощью оставшегося у нее удостоверения редакции. Волосатый пуп еще не начал упразднение ее документов. Еж твою двадцать! Как же она его обозвала?.. А ведь могла остаться в сладеньком журнале, где и деньги что надо, и «круг общения», и выход в свет на любой корпоратив, ешь икру или разные суши, пей-залейся, да мало ли что?

Но она, безработная, сидела напротив Максима Скворцова.

– Я из журнала.

Он отвернулся от нее и стал смотреть в зарешеченное окно, а ей хотелось плакать, она представляла неимоверное количество безвинных мужчин с этой тенью решетки на лице.

– Мне еще в детстве объяснили, что лицо – всегда отражение совести. Вы в этом деле ни при чем. Поэтому я здесь.

– Я вас не знаю. И ваше лицо ничего мне не говорит о вашей совести. Простите за прямоту. Раз вы работаете в этом журнале, значит, у вас спецзадание. Иначе с какой стати вы тут?

– Меня уволили. Сегодня у меня заберут пропуск, и я к вам больше не прорвусь. Скажите, чем я вам могу помочь?

– Ничем. Покойник, хозяин вашего журнала, предлагал мне сумасшедшие деньги, чтобы я снял свою дочь с конкурса. Жена моя была «за». Но дочке очень хотелось, хотя я уже знал, что все давно куплены. По логике, у меня был резон шлепнуть Луганского, но я не умею убивать. Лицо тут ни при чем. Просто у меня другое воспитание. Те, которые это сделали, лучше моей кандидатуры для своего прикрытия не найдут. Все про все знают. Помните эту сцену в «Идиоте» – деньги в печь? Покойник устраивал такие штуки. Куражился. Все куплю! Все продам! Ему однажды били морду специальные люди. Он тогда заявил, что знает, сколько стоит кресло президента, и нашего, и всякого другого. Ну, дурак, одним словом.