И все-таки в этой нехитрой угадайке кое-что не сходится, система намеков и перифраз дает сбои. Речь идет не об «искажениях истории» вроде воображаемой сцены, где соратники недавно умершего «семинариста» с «железной фамилией» голыми руками прямо в зале заседаний Политбюро убивают «главу убийц, служивших семинаристу»: нынешней наукой такая версия казни Берия как будто не подтверждается, но в 1987 году, до открытия советских архивов, она сохраняла хождение. Больше интригуют другие места, где текст книги противоречит сам себе, путается в подробностях.

Вот, скажем, что говорится об одном из американских участников международной делегации, индивидуализированном более других: «он не только был вторым мужем красивейшей в мире женщины, но еще и писал пользовавшиеся популярностью пьесы на востребованные сюжеты, как, например, самоубийство — иные говорили: организованное спецслужбами убийство — куклы из плоти, с восхитительными плечами, с грудями, похожими на плоды, с хрипловатым младенческим голосом». Фраза построена так, будто «красивейшая в мире женщина» и «кукла из плоти» — два разных лица, а на самом деле имеется в виду одна и та же Мэрилин Монро, на которой был одно время женат драматург Артур Миллер, но пьес о ее самоубийстве как будто не писал. К тому же в другом месте текста формулой «второй муж красивейшей женщины мира» обозначается не он, а «английский актер», тот самый исполнитель роли Нерона. Как-то слишком много путаницы на одном узком участке изложения, и не верится, что это само собой так получилось: то ли автор, избегая претензий со стороны своих бывших спутников, намеренными противоречиями дает понять, что перед нами вымысел и «всякие сходства с реальными людьми случайны», то ли вообще его повествовательная стратегия требовала смазывать четкие контуры, создавать какой-то зыбкий, запредельный мир (книга ведь писалась для западного читателя, которому гораздо труднее, чем нашему, распознавать в ней исторические реалии своей страны), где могут, например, уживаться параллельные и даже противоречащие одна другой версии событий: «…один из гостей спросил, можно ли ему сделать несколько снимков, переводчица, сказав: „Ну конечно же!..“, сказав: „Я сейчас узнаю…“, сказав: „Подождите, я поеду с вами, только сейчас попрошу машину…“, исчезла, после продолжительного отсутствия вернулась, сказав: „Минуточку, мы сейчас пойдем!“, затем исчезла опять, прошло еще немало времени, переводчица наконец появилась, сказав: „Какая жалость! Время обедать. Все уже сидят за столом! Я как раз вас ищу…“ или: „К сожалению, нас ждут на празднике“…» (Что же, собственно, она сказала на самом деле?)

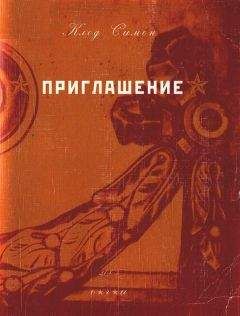

Да, конечно же, это такой способ письма — в 80-е годы уже широко распространившийся в западной литературе, а впервые широко разработанный за тридцать лет до того французским «новым романом», одним из ведущих представителей которого как раз и был Клод Симон (род. в 1913 г.) — ныне всемирно признанный писатель, лауреат Нобелевской премии (он стал им в 1985 году, ровно за год до приглашения в СССР), автор около полутора десятков романов (на русский язык переведен только один — под названием «Дороги Фландрии», и как раз в предперестроечном 1983 году). Вместе с такими своими единомышленниками, как Мишель Бютор или Ален Роб-Грийе, он создал технику обездвиженного романного письма, где повествование вязнет в описании, в безразмерных, бесконечно сложных, наползающих одна на другую фразах, где с непомерной детальностью изображаемые жесты застывают словно в дурном сне или при замедленной проекции фильма, где сюжетное действие, «история» ходит по кругу или топчется на месте и где невозможен ни решительный поступок, ни ответственное, весомое слово героя.

Удивительно, как эта техника «нового романа», придуманная для других задач и сюжетов, совпала с действительностью Советского Союза — по крайней мере, с тем устрашающим, изумляющим и непроницаемым образом советской империи, который единственно и мог составить себе путешественник-иностранец, не знающий местного языка и тщательно ограждаемый от контактов с местным населением. Проникнуть за оболочку внешней видимости — невозможно, а внешне все застыло в полной неподвижности, да и сам наблюдатель не может сделать ни шагу, опутанный системой государственного гостеприимства. Неподвижен летящий в темноте самолет, неподвижны скачущие (тоже в сумерках) лошади на ипподроме, замедленно-механическим шагом идут кремлевские гвардейцы; бессмысленно бубнит в наушниках речь старательных переводчиц, бесконечно повторяются словеса чиновников на приемах и банкетах в честь зарубежных гостей, да и сами они, выступая на «форуме», произносят пустые, заведомо лишенные последствий речи и походят на бессмысленно жестикулирующих кукол. Пожалуй, лишь всемогущий Генеральный секретарь, с легким презрением реального политика к людям, «умевшим лишь сочинять книги, сниматься в кино, писать портреты в английской манере или экономические трактаты», тоже проговаривает перед ними условно-пустые слова — но сквозь них вдруг проглядывает грандиозное «отступничество» от многолетней политической традиции, совершаемое им и чреватое великими потрясениями.

Россию и Советский Союз уже описывали как царство механической инерции, бездушного единообразия и подавления индивидуальных свобод другие именитые и критичные визитеры, которых также плотно опекали власти, — Астольф де Кюстин при Николае I, Андре Жид при Сталине. Но Клод Симон первым (последним?) применил для этого особую повествовательную технику, которая весь мир превращает в оцепенелый мир кошмара. Парадоксальным образом, столь эстетически завершенное, вполне адекватное соответствие художественной «формы» историческому «предмету» возникло в тот самый момент, когда инертная махина советской империи пришла-таки в движение и стала тяжко разворачиваться, разваливаясь на ходу. В физике совпадение привнесенного извне колебательного ритма с внутренним ритмом самой системы называется резонансом, он способен повести «вразнос» и разрушить самую прочную, казалось бы, незыблемую конструкцию; впечатление такое, что и литература, достигнув точного совпадения по ритму с действительностью, которую пытается «отражать», обозначает миг предельной неустойчивости этой самой действительности. Показ неподвижной советской империи с помощью иммобилистского стиля «нового романа», конечно, не инициировал, но едва ли не мистически знаменовал собой ее неминуемый взрыв. Процесс пошел, как говорил — быть может, и тогда, 20 октября 1986 года? — последний Генеральный секретарь, еще не зная, что расскажет об этом сидящий среди его гостей француз «К. Симон, писатель».

С. Зенкин