В 49-м его взяли. Страшно взволнованный Михаил Наумович Гаркави примчался на такси в ресторан ВТО. Почему я упоминаю такси? Потому что кроме таланта Михаил Наумович славился своим весом. В нем было сто тридцать два килограмма живого веса, и самостоятельно передвигаться пешком он мог только по сцене. В ресторане мой отец читал Александру Абрамовичу Менделевичу идеологически выверенные репризы.

– Ребята, – сказал Гаркави, выпив водки, – повязали Возняка.

– За что повязали? – спросили конфиденты.

– За компрометацию вождя, – ответил Гаркави и облился потом. Может быть, он облился потом просто так, по привычке, не знаю, но мой отец настаивал на этой формулировке. Потому что он тоже облился потом и, может быть, именно поэтому зафиксировал, что Гаркави облился потом. Не взмок, не вспотел, не покрылся бисеринками, а именно облился потом.

Только Менделевич не принял участия в общем обливании потом. Он подумал, выпил рюмку, закусил селедкой по-бородински и спросил:

– Ребята, я что-то не понимаю. Что это за вождь, которого может скомпрометировать Абрашка Возняк?

...И вот Возняк встретил меня в отеле поселка Малый.

– Здравствуйте, Абрам Яковлевич, – чуть не плача, обратился я к нему. Ведь он единственный, кто остался живой из сидящих за столом ресторана ВТО в 48-м году. Сорок лет нет Михаила Наумовича Гаркави, шестьдесят – Александра Абрамовича Менделевича. Тридцать с лишком – моего отца, и уж точно давным-давно раскиданы по московским кладбищам дамы неизвестного назначения. И вот только Возняк, Абрам Яковлевич, Абрашка... А ведь он родился еще в девятнадцатом веке... Ну да ничего, все нормально...

– Молодой человек меня знает?.. Я его знаю, а?..

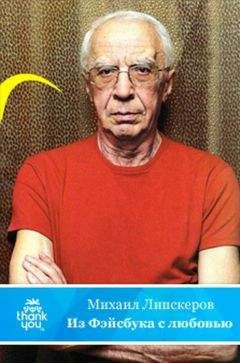

– Я Липскеров...

– Фьедька?! Как ты постарел, мальчик!

– Нет, Абрам Яковлевич, я Липскеров-младший. Федькин сын.

– Вейзмир! Сколько же тебе лет, мальчик, и как тебя зовут, мальчик?

– Михаил Федорович, а лет мне шестьдесят пять.

– Михаил Фьедорович, кхе... Фьедькиному сыну не может быть шестьдесят пьять лет. Потому что Фьедьке было тридцать три, когда он вернулся с войны с Врангелем. И... и... и... тридцать восемь, когда меня взяли за компрометацию вождя. То, что меня взяли, я понять могу. Но зачем крутить людям бейцы? Скажите прямо: «Абрам, ты педераст, твое место у параши» – и я пойму! Но при чем здесь компрометация вождя? Зачем мешать жопу с политикой? Я вас спрашиваю?

– Я не знаю, Абрам Яковлевич... А вы здесь с 49-го?..

– Конечно...

– Так ведь во времена Хрущева всех выпустили... Кого по ложному обвинению. Политическому.

– И меня выпустили. По политическому. И оставили по уголовному. По моей законной статье. И я ничего не имею против. Если вы не любите педерастов и пишете законы об этом, то не еврейское дело с этим спорить.

– Так, Абрам Яковлевич, этого закона давно нет! Вы бы давно могли уехать на материк!

– Куда, Миша? На какой материк? Кто мене там ждет? Семья? Дети? Так у мене их там нет. А раз тебе, Миша, уже шестьдесят пять, то и других знакомых моих тоже давно нет. А здесь у меня... Здесь у меня... сын... похоронен.

– Сын?! Вы же...

– Ой, это такая история, такая история, Миша... В 55-м возвращаемся мы в зону... Кто живой, конечно, вы меня понимаете. Ночь дождлива и туманна, и темно кругом. Куда прожектора не достают. И мальчик маленький стоит. Он стоит, Миша, к стене барака прижатый и на вид чуть-чуть горбатый. Вылитый Сенечка, брат мой маленький. Его немецкие врангелевцы под Одессой расстреляли. Вместе со всеми моими. Мне об этом один гой, но очень похожий на идн, рассказал. Его тоже немножко расстреляли, но не до конца. Какой-то петлюровец его спас и схоронил у себя, пока красные не подошли. И этого гоя, похожего на идн, взяли сразу после войны за связь с петлюровцами. Какая связь, скажите мне, Миша, какая связь? Скажите мне, Миша, кому было бы лучше, если бы этого гоя, похожего на идн, расстреляли до конца? Я этого немножко не понимаю. Ой, простите, я отвлекся. Так вот, этот мальчик стоит и поет:

Купите койфчен, койфчен папиросен,

Трикинэ ин трэволас барбосэн,

Койфчен, койфчен, вэна мунэс

Готах мир ай шенрахмурэс,

Ратовите ё сын фине той.

Мой отец в боях сражался,

На войне он пал,

Мамку под Одессой

Немец расстрелял.

А сестра моя в неволе,

Сам я ранен в чистом поле.

Оттого я зренье потерял.

Возняк вытер слезу, выпил водки, откуда-то принесенной Хаванагилой, откусил кусок буженины, которую Хаванагила, как он сказал, купил в «Азбуке вкуса», и продолжил:

– И откуда в немцах такая жестокость. Стрелять в живых детей. Культурный народ... Я их знал... Братья Вальтер... Партерные акробаты... Культурные люди... Разговаривали исключительно по-немецки... Доннер веттер, швайне хунд и так далее...

– Нет, Абрам Яковлевич, вы запамятовали. Братья Вальтер не были немцами. Они были украинцами.

– Это вы мне говорите? Который знал всех эстрадников как свои четыре пальца?

– Пальцев пять, Абрам Яковлевич, – мягко поправил я несколько выжившего из ума старика, памятуя к тому же о его легендарной безграмотности.

– Это вы мне говорите? – И он показал четыре пальца на правой руке. На левой руке пальцев было два. – А на ногах пальцев вообще нет. Отморожены. Зимой пятидесятого. Когда саночки тащил по зиме. Вместе с Жоркой-Артистом. Кстати, как он там?

Я коротко рассказал старику, что Жорка-Артист помер во всеобщей любви народа и властей. Как и Кешка-Гамлет, Лидка-Валенки. А вот Зойку-Киношницу кто-то зарезал.

Старик попытался было опять заплакать, но слез у него, очевидно, уже не осталось, поэтому он как-то скривился, что-то невнятно промычал и высморкался в каким-то образом случившийся в руках красный флаг. Мы сидели и молчали. Он сморкался, а я тихо плакал. Хаванагила стоял рядом со мной полусогнувшись и периодически вытирал мне слезы и сопли лозунгом «Труд делает человека свободным».

– Перестаньте плакать, Миша, – сказал Возняк, – не надо плакать между людей.

Я перестал плакать и сделал брови домиком.

– Понимаете, Миша, когда вы плачете между людей, среди них может найтись один или даже два человека, которым было даже очень хорошо, а от ваших слез станет плохо. Вам это надо?

Мне этого было решительно не надо, поэтому я прекратил слезотечение и соплепускание. А Хаванагила яростно растоптал лозунг «Труд делает человека свободным». Интересно, откуда он его вообще приволок. Не из «Азбуки вкуса» же? Последний раз я видел этот лозунг над воротами Освенцима. Но там он был на немецком. Странно...

– Так что, Миша, вы там сказали насчет братьев Вальтер?

– Значит, так, когда вас взяли, началась борьба с космополитизмом. В цирке на Цветном собрали всех циркачей и эстрадников с иностранными сценическими псевдонимами и стали выяснять их истинные фамилии. Малый во френче из Министерства культуры выкликал по очереди:

«Вольтижеры Викланд! Как настоящие фамилии?»

«Иванов и Герасимов».

«Будете Ивановым и Герасимовым. Наездница Мэри! Как настоящее имя?»

«Мария».

«Будешь Марией».

И так далее. Пока очередь не дошла до братьев Вальтер.

«Акробаты братья Вальтер! Как настоящая фамилия?»

Те молчат.

«Я вас спрашиваю, братья Вальтер! Как настоящая фамилия?»

«Доннер веттер!» – сказал старший Вальтер.

«Швайне хунд!» – поддержал его младший.

«Таких фамилиев быть не может! – заорал малый во френче из Министерства культуры. – Настоящие фамилии я вас спрашиваю! Или вас спросят там где надо!»

Братья несколько помешкали, а потом... Кому охота отвечать на неизвестные вопросы там где надо? Вам это надо? Вот и им этого было не надо. Поэтому старший, пока еще Вальтер, обнял младшего за плечи и прошептал:

«Перехрист и Панцушник».

«Как?»

«Перехрист и Панцушник».

Малый во френче из Министерства культуры сильно призадумался, а потом вынес вердикт:

«Будете братья Вальтер».

– Так что, Абрам Яковлевич, они были украинцами. А не знали вы об этом потому, что они работали не на Мосэстраде, а в группе «Цирк на сцене».

Возняк тепло пожал мне руку:

– Как я вам благодарен, Миша. Всегда приятно узнать что-нибудь новенькое. Мне сразу же захотелось жить. Так о чем мы говорили?

– О вашем сыне.

– О! Именно об этом мы и говорили. Так вот, этого мальчика, так похожего на моего брата Сенечку, мы усыновили.

Я ох... То есть обалдел:

– Кто «мы»?

– Мы с женой.

– С какой женой?! Вы же... как это... нетрадиционной сексуальной ориентации!

– Это в вашей среде мы нетрадиционной. А в нашей среде это вы делаете что-то неправильно. Так что жена у меня была. Микола Тарасюк, такелажник, бандеровец. И мы с моей женой Колей этого мальца усыновили по всей строгости закона. Сенечкой назвали. И сделали об этом запись в акте гражданского состояния.

Возняк извлек из памяти лист бумаги с текстом следующего содержания: «Настоящим утверждаем, что в семье Абрама Яковлевича Возняка ст. 58–10 и Миколы Трифоновны Тарасюк ст. 154а родился мальчик тринадцати лет Сенечка Абрамович Возняк, о чем в книге записей актов гражданского состояния сделана соответствующая запись». И под этим бредом стояла настоящая гербовая печать и подпись: Нач. лагпункта 2876 капитан МВД Дмитриев.