К тому же сейчас к ней в самом деле была примешана кровь. Бебе Тесковина, склонясь над ручьем, пригоршнями плескала на себя воду. Одежда ее — лыжные штаны с курткой — валялась, сброшенная, на камне, и хотя в тени повсюду мерцали холодным сиянием лиловые пятна инея и льда, Бебе прикрылась лишь чем-то вроде пеленки, завязанной на поясе. По щуплым детским коленкам, худым ногам узкими, извилистыми струйками текла кровь.

Геза Хутира сидел поблизости на пеньке. По волосам, которые доставали якобы до земли, его сейчас вряд ли можно было бы узнать: волосы были спрятаны под одеждой. Он посасывал трубку, далеко распространяющую аромат чабреца; возле ног его стояла пустая бутылка, в ней посвистывал ветер. Сквозь дымок, что вился, тут же уносимый ветром, над трубкой, он разглядывал тощее тело Бебе Тесковины, извилистые струйки крови у нее на ногах, обрызганных каплями воды. Андрей в шуме потока подошел неслышно, метеоролог заметил его, лишь когда в глаза ему попал, слепя, зайчик с алюминиевого шеста.

— Рад видеть, — приветствовал он Андрея. — Так и думал, что ко мне сегодня придет кто-нибудь. Пошли скорее, чтобы вам не поздно вернуться. — Он поднялся с камня, потянулся, не вынимая изо рта трубку, и крикнул Бебе. — У меня тут кое-какие дела с господином. Если нечего будет делать, приходи сюда завтра в эту же пору.

Андрей видел сейчас лишь коротко стриженные пылающие волосы девочки; глаз своих, матовых, синих, словно черника, она не сводила с Гезы Хутиры. Мужчины ушли, а она стала медленно, разочарованно одеваться.

Тропинка, ведущая вверх, то и дело сбегала в воду; ходить по ней можно было только в резиновых сапогах. Края заводей уже затянуло ледяной корочкой; на покрытых сверкающей глазурью камнях, на ветках, свисающих над водой и тоже усеянных ледяными каплями, суетились, прыгали трясогузки.

— Вы один живете? — спросил Андрей, слегка задыхаясь от крутого подъема.

— Я-то? Вы к чему клоните, разрешите спросить?

— Просто интересуюсь. Я ведь и сам одиночество обожаю. Думал, может, родственные души.

— Родственные души?.. — Геза Хутира остановился, снисходительно оглядел собеседника. — Это дело другое. Тогда скажу. Живет у меня один человек. Все равно вы его увидите.

Дом Гезы Хутиры стоял в дальнем углу распадка, выше границы леса, там, где среди каменных осыпей ослепительно сияли серебряные ручьи. Лес в этом месте быстро редел, и на склоны, изрытые трещинами, карабкалось лишь несколько всклокоченных елок, седых от свисающего лишайника. Туча, должно быть, снялась оттуда совсем недавно: драночная кровля еще усеяна была радужными водяными каплями. Недалеко от дома стоял на четырехногой подставке блестящий шкаф с метеорологическими приборами; поодаль, на расположенных под открытым небом устройствах для наблюдения за погодой, неподвижно сидели нахохлившиеся вороны.

На пороге дома, сложив для молитвы руки и вертя большими пальцами, сидел Бела Бундашьян, приемный сын Андрея; у его ног валялась бутылка с остатками денатурата. Как все армяне, он рано начал лысеть, смуглый, блестящий от пота лоб его взбегал чуть ли не к самой макушке; толстые линзы очков и густые, косматые брови делали его взгляд немного совиным. Он смотрел на приемного отца неподвижно и равнодушно, на лице его не мелькнуло ни радости, ни удивления. Он едва шевельнулся, когда Андрей с алюминиевым шестом на плече остановился перед ним.

— Это вы? — пробормотал Бела Бундашьян, скорее утвердительно, чем вопросительно. — Откуда вы взялись?

— Тебя ищу, — шепотом ответил Андрей. — Пять лет иду по твоему следу.

— По моему следу? За каким чертом?

— Кажется, удалось-таки мне их с носом оставить. Хотел увидеть тебя, и вот я здесь.

— Ради того, чтобы меня увидеть?

— У меня никого нет, кроме тебя.

Бела Бундашьян поднес ко рту перевернутую бутылку, терпеливо дождался, пока оттуда скатятся в рот последние капли. Потом сплюнул сквозь зубы и покачал головой.

— Ужасно…

Геза Хутира вынес из дома бинокль и, подняв его к глазам, обвел взглядом края угрюмой впадины, где они находились. Взгляд его остановился на одной из заснеженных вершин. Там, в вышине, подрагивал в лучах солнца острый гребень каменной груды, возле которой, прикрытый полиэтиленовыми мешками, лежал полковник Боркан. Рядом с ним и нужно было поставить алюминиевый шест.

— Вижу, старого знакомого встретили, — прямо сказал Геза Хутира. — Но меня можете не опасаться. Лишних вопросов задавать не стану.

— За это заранее благодарен. Не стану отрицать, этого человека я давно знаю. Нам с ним надо будет кое о чем поговорить.

— Пока вы беседуете, я отвернусь, заткну уши, даже, если скажете, уйду в сторону…

— Вот это совсем ни к чему, — остановил его Бела Бундашьян. — Я тебя очень прошу, не вздумай затыкать уши. Не хватает еще, чтобы у меня были от тебя какие-то тайны!

Маленькое плато, на которое вскоре мы поднялись все втроем, уже покрывал тонкий слой серого, как мак, снега. Близился закат; на склоне напротив мерцал в трещинах нетающий лед. Туда вели извилистые тропинки: к тем скалам Геза Хутира ходил считывать показания своих приборов. А сейчас, прикрепив к сапогам ледовые шпоры и намотав на пояс стальную проволоку, он, с алюминиевым шестом за плечами, стал в одиночку взбираться на кручу.

Пока он достиг вершины, потом — каменной пирамидки, возле которой валялся труп полковника Пую Боркана, на горы легли сумерки. Андрей вместе с приемным сыном молча стояли внизу, под обрывом, наблюдая за удаляющейся фигурой, которая четко вырисовывалась на фоне неба; наконец вечерняя тьма поглотила ее. Вместе с тьмой на вершину опустилась огромная черная летучая мышь; тень ее какое-то время покачивалась над покрытыми инеем карликовыми соснами и кустами можжевельника, потом, поднявшись, удалилась и растворилась во мраке. Это был бесприютный, осиротевший зонтик покойного лесного инспектора.

Ветер внезапно утих; меж голых стен впадины стояла гулкая, как в пустой бутылке, тишина. С вершины время от времени доносились удары молотка, металлический звон: это Геза Хутира укреплял в камнях шест, вбивал вокруг колья, натягивал проволоку. Из долин, как дымка после дождя, поднималось неощутимой завесой бормотание горных ручьев.

— Заглянул я в твой дневник, — начал Андрей. — Думал, может, хоть там удастся узнать, во что ты впутался.

— Это вы очень, очень плохо сделали.

— Так что сначала я тебя у Конни Иллафельд искал, но было уже поздно. И тогда понял, что беда — гораздо серьезнее.

— Не знаю, про какую беду вы говорите. Для меня беда — то, что вы мой дневник читали, черт бы вас побрал.

— А что было делать? Должен же я был выяснить, что с тобой приключилось.

— Видите: ничего со мной не приключилось. Вы же прекрасно знаете, до чего я ненавижу такие вещи.

— В конце концов я тебя нашел все же. Много лет искал, но нашел. Я теперь в Добрине живу, близко. И обязательно увезу тебя отсюда.

— Вот это, прошу вас, выбросьте из головы. И вообще больше обо мне не заботьтесь. Я и сам о себе позабочусь.

— Как-нибудь весной, или в начале лета, самое позднее, я за тобой приду. Говорю же: у меня никого нет, кроме тебя.

— Уж не думаете ли вы, что я с вами куда-то поеду? Я хочу здесь остаться, а если вы от меня не отвяжетесь, то… вы и не догадываетесь, что я тогда сделаю. И уж, во всяком случае, постараюсь, чтобы стало известно, чего вы тут, в запретной зоне, с таким старанием ищете.

Геза Хутира, видимо, кончил работу; шест стоял на вершине, укрепленный между валунами, на проволочных растяжках, и ветер, переваливая через хребет, запел, засвистел, попадая в отверстия, высверленные в шесте. По склону посыпались камешки: метеоролог возвращался. Потом стало слышно, как позвякивает его фонарь; но Геза Хутира каждый камень, каждую выемку тут знал наизусть — и фонарь зажег лишь внизу, подходя к ожидавшим его Андрею и Беле.

И вдруг склон горы заискрился, камни под тонкой пеленой снега вспыхнули, засверкали. Всюду, куда доставал луч фонаря, по снегу бежали волны синих, зеленых, медных блесток.

На склонах Добринского хребта — до того, как тут устроена была медвежья резервация — добывали руду. С плато в долину, к платформе узкоколейки, вела канатная дорога, и возле опорных ферм, где вагонетки переваливались через ролики, всегда выпадало от сотрясения несколько кусков руды. От этих камней и шло сейчас призрачное сияние из-под снега.

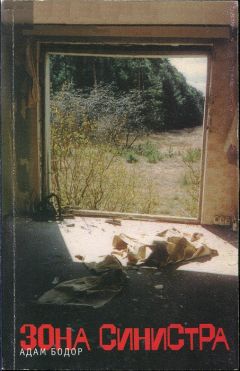

После того как рудник закрыли, в сложенный из каменных глыб и балок домик, где прежде дежурил ремонтник, наблюдавший за канатной дорогой, и находились его инструменты, поселился Геза Хутира, метеоролог. Но хижина с ее замшелыми камнями и подернутыми лишайником, влажными от туманов деревянными перекрытиями по-прежнему неотделима была от горы, словно вырастала из нее. Когда луч фонаря пробежал по стенам, в пространстве хижины замелькали стремительные, суетливые тени.