Итак, если Ванга рождена среди сцеженных балканских болгар и потому, закономерно, — не провозвестница, но лишь прорицательница, то «тёмным», неприятным, неприемлемым ей должно казаться место особо концентрированного выплеска Истины.

Но когда это выплеск произошёл? Год назад? Десять? Сто? Тысячу? Или почти две тысячи лет назад?

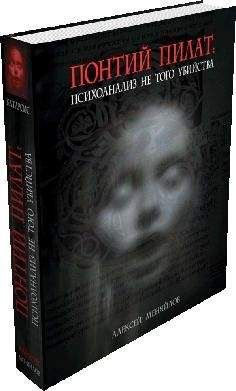

Почему из всех замечательных мест планеты меня притягивал именно Болград и окрестности, притом в период постижения истинного духовно-психологического облика Понтия Пилата и обстоятельств создания им величайшего в мировой истории произведения — Протоевангелия?

Ну?! Догадались?..

Есть две тонкости писательского искусства, последовательное размышление над которыми поможет разобраться в смысле происходившего две тысячи лет назад. Льстящая пороку «бульварная» пресса пишется в одних условиях, произведения же пусть лишь с крупицей если не Истины, то правды — в других. Много поспособствовавшие — во всяком случае, так утверждают социологи—«демократизации»-одурачиванию нашей родины романы «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» были написаны на вокзале. Да, в Москве жильё им свои люди предоставили, но один из авторов — не помню, не то Илья Ильф-Файнзильберг, не то Петров (псевдоним Е.П.Катаева, тоже соплеменника Ильфа) — уходил на вокзал, в толпу, в шум, грохот, общество жулья, сквернословие и сортирного происхождения зловоние (выбор такой обстановки — признак некрофилии, стадности, порока) — и там писал созвучные своему вкусу романы.

А вот ныне проклятый и оболганный демократами Толстой, напротив, оставлял в Москве свою одержимую скверной (копрофилией, одной из форм некрофилии) жену и нисколько духовно-психологически не похожих на него детей и сбегал размышлять в Ясную Поляну, тихую усадьбу посреди ласкового русского леса.

Льва Николаевича я понимаю: как бы ни было сложно с транспортом, я тоже забирался в тихие, необычные по чистоте места — заброшенное лесничество в горах Средней Азии, на границе с заповедником; лесной пчельник на Украине; обезлюдевший пионерский лагерь на берегу прекраснейшего озера Ялпуг почти на границе Добруджи; ухоженную дубраву в ближайшем Подмосковье (там я даже кое-что построил); полуразрушенный дом на севере Молдавии, посреди громадного яблоневого сада; почти не посещаемую музей-усадьбу одного из русских писателей-классиков в средней полосе России и прочие тому подобные места — и там писал. В Москве, в многоэтажном доме, нависающем над правительственной трассой, — какая работа! Так, насмешка над творчеством как таковым. Да ещё издевательство над собственным здоровьем…

Ну, а где мог писать величайшее произведение всех времён и народов Понтий Пилат?

В Антониевой башне посреди оставленного неугодниками Иерусалима?

В подчёркнуто роскошном и погрязшем в пороке «областном центре» — Кесарии Стратоновой?

Раньше я думал, что Пилат, изгнанный всеми:

— властолюбивой женой, — омерзительным своей безнравственностью римским начальством, — известным народом, хором требовавшим распятия Мессии, — иерархией, выдававшей себя за христианскую, преступный руководитель которой искал оправдания в глазах окружающих в показном преследовании Пилата и Малха, —

для работы над Протоевангелием, скорее всего, поначалу вернулся на родину. Тем более что местность в римской провинции Понт гористая, и, следовательно, должна изобиловать уединёнными местами.

Но теперь всё отчётливей вижу, да и понимаю, что в небольшом Понте необходимого для такого труда уединения Пилату было не достичь. Родня, близкая и далёкая, друзья детства, ищущие новизны в праздном времяпрепровождении, — и всё это, помноженное на всеобщее «прозрение», будто после десятилетнего пребывания на столь высокой финансовой должности (префекта и прокуратора) денег к рукам Пилата должно было «прилипнуть», ух, не мерено.

Пилат, если хотел завершить работу, покинуть провинцию Понт был просто вынужден. Причём эмоционально был настроен — подальше.

Как можно дальше от всех этих кретинов, суть исполнителей.

На край земли.

Желательно, противоположный.

Противоположный?!..

Во всяком случае, таково должно было бы быть ощущение, хотя логическое мышление подсказывало, что «край земли» может быть хотя и достаточно удалённым, но не настолько, чтобы переезд и возвращение в Иерусалим, где обосновался глава Иерархии апостол Пётр, отняли годы.

Иными словами, Индия далеко, Китай — тем более, и хотя любопытствующие туда ходили издавна свободно, но подобные переходы занимали много времени, к тому же языковые барьеры могли потребовать неоправданного расхода сил (для устройства быта). Всё это — в ущерб работе. А вот окрестности какого-нибудь грекоязычного торгового полиса, скажем, где-нибудь в районе устья Дуная (провинция Малая Скифия) — самое то.

И земля это великое, но незаметное для толпы запомнит.

Представляю звериную ненависть сектантских пасторов: ещё бы, есть, выходит, способ познания, перечёркивающий благовидные лозунги из заокеанских брошюрок о необходимости чтения текстов под их руководством. Однако неспособность кого-то пользоваться памятью земли не означает, что её нет вовсе. Ясно, такое событие, как написание Протоевангелия, земля не могла не сохранить. А есть память — есть и способные ею воспользоваться. И таковых далеко не единицы. Молчат же до времени — до тех пор, пока печати молчания надлежит быть снятой.

Есть и ещё одно соображение, указывающее на Малую Скифию как место, выбранное Пилатом для работы над Протоевангелием. Думается, Пилат, обладатель жреческого имени, а следовательно, и унаследованного соответствующего опыта предков, интуитивно понимал важность для творчества внешних обстоятельств. В частности, культурной ауры. И потому пределов высококультурного Понтийского царства, в административно-территориальном смысле к тому времени уже исчезнувшего, не должен был покинуть.

Назовём принцип эмоционального настроя, которому не могут не следовать все достойные авторы, «принципом болдинской осени». Сущность этого принципа в следующем: когда задумчиво бродишь по тропинкам ласкового леса средней полосы России, под ногами шуршат тёплых оттенков листья и ты словно воспаряешь к сводам храма торжественной тишины, то по душе разливается возвышающая грусть — увы, вот уже прошло ещё одно лето, последние краски которого уйдут вместе с листьями, как в могилу, под снег, чтобы исчезнуть, как кажется, навсегда… Что там листья, города рассыпаются, их названия забываются, врастают в землю даже роскошные надгробия…

Что остаётся посреди всеобщего тлена?

Память?

О чём? У одних о гнусном, а у других…

Шуршат под ногами опавшие листья, перед смертью, казалось бы, приникшие выслушать сущность всего…

Зачем я пришёл в этот мир?..

Надо что-то сделать.

На века.

Вечное.

Чтобы остаться.

Нет, не «чтобы», а «потому что». Потому что я вечен, и дело моё для вечности — и иначе я не могу.

Пушкин, оказавшись в Болдине наедине с русским осенним лесом, сумел подняться до подобного высокого чувства — и стал, в конечном счёте, хресмологом.

В последние лет десять в приложении к имени Пушкина время от времени встречается многозначное слово «пророк». Следует уточнить: Александр Сергеевич не был ни мантисом-концептуалистом, ни учителем нравственности — в этом отношении он никоим образом не образец для подражания, особенно в первой молодости. Но он — хресмолог, обязательный соработник «пророческой „бригады”». И дальние его пророчества начинают сбываться.

Осень в Болдине побудила Пушкина не только к тем произведениям, которые принято называть всего лишь лирическими, понятными большинству, но и к началу работы над великими, очищенными от суетности текстами, которые содержали уходящие в будущее пророчества о нелёгкой — а страдания очищают неугодников от заблуждений — высокой духовной судьбе России.

К ощущению возвышенной грусти подводит любая осень Жизни.

В Болграде, когда в некогда ухоженном парке имени А.С.Пушкина бродишь между обрушившимися в несколько обхватов стволами деревьев, когда угадываешь сквозь зелёную дымку кустарника развалины оригинальной архитектуры особняка, бывшей библиотеки имени Пушкина, ещё недавно дышавшей мыслью, а затем превращённой новыми «просветлёнными» властями сначала в кабак, а потом и вовсе подвергнутой разграблению, когда посреди всего этого тлена и запустения видишь на удивление уцелевшую бронзу памятника-гермы Пушкину, начинаешь чувствовать себя, как осенью в русском лесу: шорох опавших листьев, нашёптывающих нечто важное перед переходом в полное небытие, торжественная тишина, суетное перестаёт заслонять ценное, и душа в прекраснейшем из храмов Истине растёт — и пребывает.