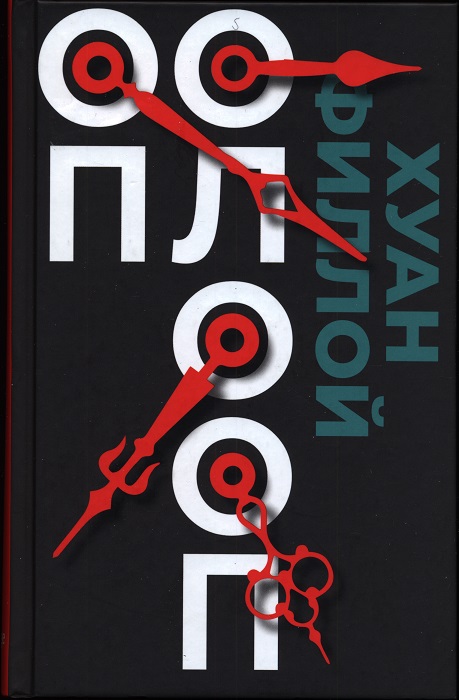

Его привычка устраивать ужины для избранного круга друзей уходила корнями в неизвестность. Причина ужина всегда была интригой. Сам он не ходил на другие празднества и не принимал гостей у себя дома, ограничиваясь неторопливыми и обильными застольями в ресторанах, проводившимися в соответствии с его собственным афоризмом: «Искусство gourmand состоит в том, чтобы пробовать все и не есть ничего». Его пиршеств никогда не пропускал ни один приглашенный: друзья ценили в One Олоопе деликатность триумфатора и своим присутствием рукоплескали его победам.

Он представлял себе, как, согласно приглашениям, составленным им лично этим утром, гости уже расселись за круглым столом, в соответствии с иерархией и степенью их причастности к празднеству. Он полагал, что все, за исключением, возможно, Ивара Киттилаа, впервые приглашенного к нему на ужин, извинят его за опоздание, как извиняют настоящие друзья, не сказав ни слова, пройдя, словно ничего не произошло, по коврам прошлого.

Причина сегодняшнего ужина была положительно комична. Он намеревался раскрыть ее при условии, что скрытая за ней трагедия не причинит лишней боли. Для Опа Олоопа его ужины были сродни целебному бальзаму. Помогали забыть не успех, но тяжелую пытку на пути к нему. В самом начале он всегда пытался стереть интеллектуальные различия между собой и собеседниками и вывести разговор на спокойный и доброжелательный тон. Он мог быть удивительно наивным и невероятно решительным и делал все, чтобы избавить окружающих от чувства его превосходства перед ними.

В этот момент его накрыло неприятное чувство. Чувство с ноткой неодолимого сарказма: он, виновник торжества, опаздывал на ужин… Вибрации беспокойства и страха за доброе имя вновь встревожили его дух. Почувствовав себя жертвой, он посмурнел. Его раздражала переменчивость собственного настроения. Затем он подумал, что эти эмоции — лишь легкие облачка. Но луч разума не смог развеять их. Тогда он попытался срочно успокоить свой внутренний мир, погрузив его в забвение. И привести себя в порядок, чтобы соответствовать своему обычному образу.

Но не преуспел.

Машина проехала Пласа-Сан-Мартин.

Такси остановилось, и он вышел с таким серьезным лицом, что оно казалось серым.

Он направился прямиком в toilet. На его счастье, там никого не оказалось. Встав перед зеркалом, он увидел все маски этого дня, сплавившиеся в чувство глубокой тревоги. Он намочил полотенце холодной водой. Протер кожу. Побрызгал одеколоном пробивающиеся гримасы. И, словно человек, закрывающий металлические ставни на прогорающем магазинчике, закончил тем, что провел ото лба до подбородка правой ладонью, плотно прижимая ее к лицу.

И случилось чудо.

Из зеркала на него смотрел другой человек. Элегантность снова подчеркивала его стройность и физическую форму. Лицо выглядело лощеным, кожа стала матово-розовой, наполненной жизнью.

Поправляя галстук, он пробормотал про себя:

— Какие же личины я сегодня продемонстрировал! Я прожил день, не сознавая себя. Как это ужасно — всецело погрузиться в железную дисциплину, муштровать себя, подчинять, удушать, чтобы закончить вот так: превратиться в кричащего, скачущего и выходящего из себя при первой же неудаче безумца. Если бы меня, по крайней мере, поняли… Но боюсь, что невежественные родственники Франциски уже занесли меня в черный список. Невежество всегда априористично и догматично! Если бы они хотя бы знали, что мое сумасшествие — только для внутреннего пользования, что оно так уникально, что еще не внесено ни в один справочник… Если бы…

Внезапное решение нарушило его внутренний монолог.

Он вышел.

Прыжками продвигаясь к бару, он умирал от желания вновь привести свое «я» в соответствие с тем «я», что он являл миру каждый день.

22.04

Все гости были уже в сборе. Но он их не заметил. Его пораженный взгляд застыл на циферблате часов, показывавших двадцать два часа и четыре минуты, и перекидном календаре внизу, на котором был открыт двадцать второй день четвертого месяца. Все его смятение, связанное с опозданием, испарилось при виде такого совпадения. Банальные вещи могут находить неожиданный отклик в потаенных уголках человеческого существа. Он сам видел, как, изведясь вконец, люди под действием простых посторонних вещей внезапно забывают о своих тяготах. Ему был знаком человек, живший под гнетом ответственности за страшный инцест, гнавший от себя страх при помощи слишком тесных ботинок. Другой его товарищ (со времен работы в Министерстве сельского хозяйства), признанный виновным по двум весьма нелицеприятным делам, прятал тяжелые воспоминания за новыми галстуками. Но Оп Олооп не ожидал, что подобная участь постигнет его самого. Он застыл, словно пережевывая разные комбинации чисел: 22.4,224,4.22,422,42.2.

Робин Суреда — оливковое лицо, кудрявые волосы и спина как у портового грузчика — вернул его к реальности:

— Здравствуйте, Оп Олооп! Как странно, вы — и так поздно!

— Вы правы. Я не нахожу этому объяснений.

Он сказал это чисто механически. Но, услышав себя, почувствовал потребность произнести свою каббалу в голос:

— Но ничего страшного. Итак: сорок два и два, то есть двадцать два и четыре. Вы понимаете почему? Смотрите. Сегодня двадцать второе число четвертого месяца и я пришел в двадцать два часа и четыре минуты. Великолепное предзнаменование! Переверните цифры, и вы сами все увидите. Сорок два — это два раза по двадцать один, мое любимое число: оно состоит из девятнадцати — золотого числа для греков — и двойки, которая по эзотерической шкале Пифагора означает…

Его прервали.

К нему подошли его друзья — Ивар Киттилаа, звукоинженер, работавший на местной киностудии, и Эрик Хоэнсун, капитан подводной лодки в отставке.

Опу Олоопу пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы поприветствовать их. Его мозг, запутавшийся в каббале, резко затормозил с противным скрипом.

— Вы ведь знакомы, не так ли? Робин Суреда…

— Да.

— Конечно. «Вечный студент»…

— Веч-ны-й сту-дент? — удивился тот.

— Да. Моя шутка. Ивар разузнал о вас у общих знакомых. Поскольку я постоянно слышал о вашем пристрастии к максимально неторопливому обучению… что вы намеренно заваливаете экзамены… в какой-то момент у меня родилось прозвище «вечный студент»…

— Подкололи так подкололи! Но вы правы. Я действительно намеренно заваливаю экзамены.

— Разумеется!

— Конечно!

— И говорить нечего!.. Но пройдемте же. Все остальные уже собрались. Вперед!

Напротив загадочной бутылки и нетронутого треугольного подноса с закусками сидел, одиноко потягивая что-то из стакана «Byrrh», респектабельный Гастон Мариетти. Воплощенное достоинство в теле пятидесятидвухлетнего мужчины!

За балюстрадой, усаженной скрывавшими других гостей от Гастона папоротниками и аспидистрами, пили свой четвертый «Манхэттен» Сиприано Слаттер, лицо — как с антропометрической таблицы; и Луис Аугусто Пеньяранда, толстеющий мужчина с бледной и влажной кожей.

— Ивар, это сеньор Слаттер, начальник Службы жилищно-коммунального хозяйства, о котором я тебя рассказывал.

— А! Замечательно. А вы, стало быть, сутенер?

— Сутенер? Если бы! Луис Аугусто Пеньяранда, комиссар воздушных путей сообщения Аргентинской Республики, только и всего.

Веселый хохот quid pro quo [28] резко оборвался. К друзьям приближался Гастон Мариетти: безупречная tenue, [29] зажженная светлая сигарета меж наманикюренных ногтей.

— Нет, сутенер — это я.

Скупой ответ обескуражил звукорежиссера.

— Я… Откровенно говоря… не имел в виду… ничего такого…

— Я тоже. Я просто эксплуатирую женский труд, точно так же, как капиталисты эксплуатируют мужской.

— Хм!.. Некоторая разница все-таки есть.

— В мою пользу, я не паразитирую на старости.