Мы с Анкой просто замерли — слушаем, как она играет. Эллочка закончила, положила скрипку на стол и говорит:

— Смычок так не канифоль, не натягивай, на скрипку не набрасывайся — собирайся и иди на урок!

Я собралась, оделась и пошла в школу на урок.

У меня иногда бывает такое настроение, что мне хочется сделать что-нибудь необыкновенное! Или даже подразниться, или чтобы мы все вместе хохотали и хохотали! Но не всегда получается. Недавно я пришла с улицы, мне было так весело, что просто хотелось подпрыгнуть до потолка! В прихожей никого нет — я начала хохотать, потому что мне казалось, что я придумала и сделаю сейчас очень смешное, и как заору: «А ну-ка, Бабушка, — потом толкнула ногой дверь в нашу комнату и заорала ещё громче: — подай-ка мне горшок!» А в комнате, кроме всех наших, вижу, сидит ещё Лариса Дмитриевна, а рядом с ней мальчик, совсем не маленький, наверное, лет девять! И все начинают хохотать. Все, кроме меня! А я стою как дурочка и думаю: ведь я же никогда таких глупостей не кричала. И горшок я всегда сама беру. Первый раз такое придумала — так здесь откуда-то этот мальчишка взялся!

А совсем недавно я решила похвастаться. Все были в комнате, даже Мамочка. Я взяла Ночика, поднесла его себе к лицу и говорю таким голосом, как будто я очень скромная: «Моя кукла умеет читать!»

Все сразу ко мне повернулись и ждут, как будет читать моя кукла. А я уже не могу говорить скромным голосом и говорю своим, обычным, но с гордостью: «П, О — ПО, П, А — ПА, ПО…» И тут все, кроме Анночки, стали так хохотать — Эллочка даже на топчан свалилась, а у Мамочки и Бабуси слёзы от смеха катятся. Вот ведь какая глупость получилась! Я же хотела сложить слово «папа», а получилось «попа»!

Но сегодня всё будет хорошо, потому что я придумала новую игру. Новая игра — это всегда очень интересно! Я сжала кулак, сунула его в карман платья, подхожу к Анночке — она сидит за столом, книжку смотрит — и говорю ей не очень громко:

— А у меня есть куколка Ши-Ши-Ши!

У Анки сразу брови под чёлку поехали, и она спрашивает с удивлением и радостью:

— А где она?!

— Вот здесь. — И я левой рукой показываю на правый карман своего платья, куда я кулак засунула.

— Она совсем маленькая? — спрашивает Анночка.

Я смотрю на Эллочку — у неё уже стали очень тонкие глаза, и я тогда делаю вид, что вспоминаю, и говорю очень уверенно:

— Она такого роста, как твой мизинец!

У Элки уже совсем тонкие глаза и кривая голова, она хочет что-то сказать, но Анночка начинает быстро-быстро меня спрашивать, а я быстро-быстро ей отвечаю:

— А во что она одета?

— На ней красная юбочка и белая кофточка.

— А туфельки?

— Туфли у неё красные, а носки белые.

— А что она ест?

— Она говорит несколько слов — на каком языке, я не знаю, — и сверху ей в ладошки падают большие синие ягоды.

Анночка хлопает — ей всё это очень нравится. А Эллочка спрашивает ласковым и неприятным голосом:

— А можно на неё посмотреть?

— Конечно можно, — говорю и делаю очень честные глаза, — но только дня через три-четыре!

— Почему это? — спрашивает Элка грозно.

— Потому что она должна к вам привыкнуть, — объясняю я, — я её три дня не видела, а только слышала её голос. — И тут я как начну придумывать — я очень люблю придумывать всякие истории и сказки, и рассказываю-рассказываю, как она прилетела на большой снежинке, как жила у меня за подушкой, у стенки, и на ночь прикрывалась моим носовым платком — он всегда лежит у меня под подушкой, но она сделала так, что видеть я её тогда не могла. Анночка слушает меня, у неё стали совсем огромные глаза. Даже у Эллочки глаза стали обычные, она тоже слушает.

— Потом, — рассказываю я, — она однажды села около самого моего лица, утром, когда я только проснулась, и тут я её увидела, и тогда мы подружились, я спросила ее: «Можно мне тебя познакомить со своими сёстрами?» Она сказала: «Можно, но не сразу!» И потом я рассказывала, какие истории происходили, когда мы в комнате были с ней вдвоём: то она на «жирафа» залезала, то танцевала на блюдце, то чуть в стакане с водой не утонула!

И вдруг я очень устала. Надо отдохнуть, думаю, и замолчала. Села за стол и смотрю в окно, на небо. Дышу. Сижу, сижу и вдруг слышу какой-то шёпот. Но так хорошо сидеть, что даже голову не поворачиваю. Опять сижу, дышу и смотрю в окно. Вдруг слышу скрип какой-то. Тогда я опускаю голову и вижу: Анночка слезла с табуретки и ко мне подходит. Я смотрю: у неё кулачок засунут в карман платья. Она говорит:

— А у меня есть куколка Лю-Лю-Лю… — Но голос очень неуверенный.

Я смотрю на Элку — у неё совсем тонкие глаза и кривая голова.

Тут я так расстроилась, очень сильно расстроилась, махнула рукой и говорю Анночке спокойно, а самой так грустно:

— Нет у тебя никакой куколки Лю-Лю-Лю!

Встала из-за стола и подошла к окну.

Стою, расстраиваюсь и сержусь: такую хорошую игру испортили!

Придумали какую-то дурацкую Лю-Лю-Лю!

Конечно, всё это Элка придумала!

Всё равно — обе глупые. Да ну их!

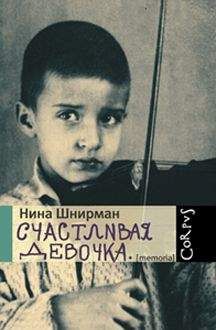

Меня показывают Столярскому

Мы идём к Столярскому — меня там будут «показывать».

Несколько дней назад Елена Григорьевна сказала:

— Нинуша, педсовет обсудил и решил показать тебя и ещё одного мальчика — он сын очень известного скрипача, — показать вас Столярскому, он сейчас тоже здесь живёт в эвакуации, он очень крупный, известный педагог! Ты не откажешься?

Я немножко подумала и спросила:

— Что такое «показать»?

Елена Григорьевна объясняет:

— Это значит, что мы придём к нему домой, и ты ему поиграешь на скрипке.

— Хорошо, — говорю, — я ему поиграю.

Елена Григорьевна засмеялась и обняла меня. С тех пор как я бросила музыкальную школу, а потом опять стала в неё ходить, прошло три месяца, и сейчас мне скрипка стала даже нравиться. Я придумала и научилась делать непротивный звук, а иногда у меня получается звук, который почти приятный!

Елена Григорьевна позвонила в дверь. Дверь открыла пожилая женщина — сердитая навсегда. Я ей говорю: «Здравствуйте!», она не отвечает и смотрит на Елену Григорьевну. «Пётр Соломонович ждет нас, — говорит Елена Григорьевна, — мы из музыкальной школы на прослушивание». Женщина пропускает нас в квартиру, мы быстро раздеваемся в прихожей и проходим в комнату, женщина идёт за нами и выходит во вторую дверь в этой же комнате.

В комнате спиной к нам стоит небольшое кресло, в нём что-то или кто-то есть — что-то непонятное торчит над спинкой. Я обхожу кресло слева и вижу: в кресле то ли сидит, то ли лежит маленький, худенький, очень пожилой человек, от живота и до пола он закрыт одеялом. Мне не нравится, что одеяло лежит на полу, но маленького человека жалко — он такой сморщенный и всё время моргает. «Здравствуйте!» — говорю я ему. Он моргает, кажется мне, что он кивает головой, но ничего не говорит. Какой странный дом, думаю я, почему-то никто не здоровается! Елена Григорьевна тихо что-то ему говорит, он кивает головой, а я думаю: ну какой же он «крупный педагог»? Вот наш Папа — крупный учёный, ну так он высокий, красивый, и у него на ногах нет никакого одеяла!

Из второй двери приходит сердитая женщина, в руках у неё тарелка, на тарелке маленькие стаканчики. «Надо принять лекарства», — говорит она пожилому человеку и даёт ему стаканчик с тарелки. Пока он пьёт, она смотрит на меня так сердито, что я оборачиваюсь и смотрю, нет ли сзади меня кого-нибудь, на кого она так сердится. Сзади никого нет. Когда я оборачиваюсь обратно, её уже нет в комнате.

— Нинуша, — говорит Елена Григорьевна, — подстрой скрипку. У неё абсолютный слух, — говорит она креслу. — И сыграй нам, пожалуйста, всё, о чем мы с тобой договорились.

Я быстро подстраиваю скрипку и начинаю, как мы и договорились, с этюда. Этот этюд мне нравится, и поэтому мне просто сделать непротивный звук. Сыграла этюд. Елена Григорьевна говорит:

— Теперь «Сурок».

Я киваю головой — я помню, что надо играть!

«Сурок» мне очень понравился с самого начала, когда мне его задали, я тогда школу бросила, а когда пошла обратно, Мамочка спела мне его со словами. Он грустный, печальный. Я начинаю играть, и мне, как всегда, очень жалко их обоих, и я думаю, как они ходят вдвоём, у них нет родного дома, а когда они просят милостыню, наверное, они голодают — и тут мне становится так их жалко, что я стараюсь легко-легко касаться смычком струн. Звук получается совсем непротивный. Последняя нота получилась даже хорошая! «Сурок» кончился, и я сразу начинаю играть последнюю вещь — этюд. Этюд я играю быстро, без ошибок — он противный, мажорный, и мне хочется его скорее отпиликать.

— Мальчик, освободись, — вдруг говорит голос из кресла.

Никакого мальчика здесь нет, я не знаю, про что он говорит, и продолжаю играть дальше — надо играть поскорее, потому что этюд длинный.