— Мы снова беседовали с ним сегодня, Мари-Клод. Он просто чудо! Даже старик Дампьер признает, что это сущая находка. Подумать только! Как божественно он готовит daubedepoussin[17]!

Мы с Мари-Клод тоже тучнели, но не благодаря моим блюдам. А тем временем приближалась ночь моей лягушки. Но я же должен был догадаться, что она наступит!

Как-то вечером Мари-Клод неожиданно попросила меня выйти, как она выразилась, на минутку из кухни и проследовать за ней в шелковую тьму ее покоев. Я возразил — на плите стояла кастрюля, — но все же уступил ее настойчивости. А как же Арман? Арман копошился внутри, вновь во весь голос заявляя о себе и, как мне показалось, что-то недвусмысленно предвкушая.

Берегись, Паскаль!

Но там, в темноте, не снимая фартука, запятнанного кровью и остатками пролитой подливки, я не обратил внимания на это предостережение. Наоборот, несмотря на охватившее в конце концов Мари-Клод радостное безумие, первые проблески которого уже брезжили у меня в животе, я не мог разочаровать женщину, все потребности которой, по собственному мнению, удовлетворял. Однако время оказалось самое неподходящее, опасное время. Внизу любимое блюдо доктора — жареные угри — звало меня обратно к пылающей плите. Здравомыслие тянуло за передник. Но Мари-Клод опустила шелковый полог и зажгла свечу в серебряной подставке, увитой виноградными лозами и налившимися соком гроздьями. То, что она обнажила окоченевшими, дрожащими пальцами, пытаясь совладать с целой массой крючков и застежек, тоже наливалось соком. Мои ноздри атаковал изысканный аромат угря, а пламя свечи излучало ореол оранжевого света, в котором мы купались.

— Паскаль, — пробормотала она, с томным видом улегшись на кровать в этом неярком освещении, — прошу тебя…

Теперь я знал, чего она хотела. Эти два слова, понятно, служили сигналом для Армана. Он медленно начал свое восхождение, а я беспомощно дожидался того момента, когда нужно будет оказать ему помощь. Но он поднимался с таким видом, будто бы вовсе не нуждался во мне, и так наслаждался своим мучительным продвижением, что продлевал его незнакомым для нас обоих способом. Арман столь медлительно вытягивался, что, пока его перепончатые лапки еще оставались у меня в желудке, его нетерпеливая голова уже раздвигала мои губы и рассматривала лежащую женщину, которая по праву должна была целиком принадлежать мне. Однако мой Арман готовился к представлению, растянувшись своим гибким, скользким тельцем на такую длину, что его можно было бы спутать с одним из золотистых угрей. Он был огромен, хотя по-прежнему, от макушки и до самого низа, помещался у меня внутри. Армана электризовало то внимание, которое он собирался к себе привлечь. Его голова у меня во рту начинала раздуваться, словно бы с наслаждением и симпатией реагируя на обнаженную грудь, которую он окинул гордым взором.

— Паскаль, — прошептала Мари-Клод, — ну скорее, Паскаль…

Должен признаться, что в этот момент я поневоле еще раз возгордился Арманом — так же, как он гордился собой. В конце концов, он принадлежал мне — единственная, насколько мне известно, лягушка в природе, служившая источником самой мучительной боли и сверхчеловеческой власти. Я видел в глазах отца внушенный ею ужас и был единственным очевидцем того, как она пленила крошку Марту. Но здесь и теперь мой Арман уже успел унизить Мари-Клод — зрелую женщину, а ведь он еще даже не вылез полностью у меня изо рта. Поэтому неудивительно, что я забыл обо всем на свете, включая ту драму, что разыгрывалась внизу, на плите.

Я осторожно сократил брюшные мышцы, пошире раскрыл рот и помог вылезти моей невероятно раздувшейся лягушке, которой вздумалось поухаживать за женщиной. Большим и указательным пальцами я подхватил ее под мышки (эти конечности я не могу называть иначе, как ручками, хотя, на самом деле, лишь одна из них была невредимой, а от другой остался только обрубок) и вытащил ее наружу. Это удивительное действо длилось так долго, словно бы я извлекал из себя какой-то жизненно важный орган непомерной длины. Возможно, к тому времени лягушка действительно стала одним из моих жизненно важных органов, хотя я просто служил для ее удобства, Арман же был сам себе хозяином.

Но при свечах он свисал с моих ласковых пальцев — огромное дряблое тельце, которое так блестело, словно бы его только что обмакнули в расплавленное масло, с болтающимися лапками и золотистой грудкой размером с мою ладонь. Арман наклонил голову, несомненно, для того, чтобы получше рассмотреть Мари-Клод, и от него пахнуло не старым лягушачьим прудом, а маслом, которое с него как бы стекало. Свеча отбрасывала вытянутую тень на голую грудь Мари-Клод, и ее пухлая нога подергивалась от наслаждения при виде этой сцены. Арман грузно обвис у меня на пальцах.

— Паскаль, — удалось ей наконец прошептать, — он великолепен!..

Но чей это голос ответил ей? Вот именно!

— Мари-Клод! — послышался снизу раздраженный, сдавленный крик. — Да где же ты? Что все это значит? Угри пригорели!

И они действительно пригорели. Но я должен признаться здесь и сейчас, что преждевременное возвращение доктора — и как Мари-Клод могла пренебречь временем и отдать меня на растерзание маленькому человечку, трясшемуся от гнева внизу, в темноте? — вселило в меня беспросветный, кромешный ужас, который парализовал мой рот и желудок, еще недавно занимаемые щеголеватой лягушкой. Я уронил Армана и увидел, как он растянулся на вздымающейся груди Мари-Клод. А потом я побежал, неуклюже, но поспешно улепетывая с места преступления, как некогда удирал из будуара графини. Не думая об Армане и Мари-Клод, я выскочил из комнаты, с грохотом слетел по лестнице для слуг и выбежал в ночь, звеневшую от криков и воплей. Казалось, будто самое мое бегство заставило других пациентов завыть, подобно тому, как один лающий пес заставляет лаять всех других собак в окрестных деревнях и на фермах.

Шел дождь. Я был без шапки. Фартук развевался на ветру. Я стиснул зубы.

Но как же Арман? Я оставил его! Бросил! То, чего я больше всего боялся — потерять свою лягушку, — все-таки произошло. Просто невыносимо! Но что я услышал потом? Шаги! Кто-то бежал! Мерзкий докторишка затеял погоню и преследовал меня, без шапки, совершенно неотличимый от какого-нибудь обезумевшего больного, который бегал кругами в ту дождливую ночь. Но никакой ужас не в силах отнять у меня мою сладострастную лягушку! Да и разве смог бы Арман прожить без меня? Конечно, нет.

Поэтому я неуклюже поковылял обратно, вошел в темный коридор, из которого только что выбежал, и пробрался в обитую шелком комнату Мари-Клод.

— Арман! — позвал я. — Где же он?

Но у меня не было никаких поводов для беспокойства. Невозмутимый и величественный в теплом сиянии свечи, он уютно устроился на обнаженной груди Мари-Клод. Я схватил его — конечно, грубо, не обращая внимания на удивление лягушки и тревогу Мари-Клод, — и засунул обратно в рот, в пищевод, где ему и место. На сей раз я украдкой вышел под дождь, прислушиваясь к глухим крикам д-ра Шапота, который врывался то в одну, то в другую палату с решетками на окнах.

Возмездие? Оно пришло довольно скоро, уверяю вас. Но в такой форме, какой я даже не мог предвидеть. Я уже начал думать, что наш с Арманом проступок останется безнаказанным, и охотно воздерживался от привычных визитов на кухню Мари-Клод, благоразумно предположив, что наш главный врач наверняка изголодается по тем аппетитным блюдам, которые перестали украшать его стол. Мари-Клод непременно позовет меня обратно к плите, а доктор простит мой грешок ради моих кулинарных талантов. Я ждал, и ко мне возвращалась уверенность, пока Арман сидел тихо, как мышка.

Но в конце концов меня разыскал увалень Люлю, который одним пасмурным днем с непривычно угрюмым видом позвал меня на заключительный консилиум почтенных докторов в белых халатах. Я привык наслаждаться их вниманием и тем доверием, которым пользовался у д-ра Шапота. Мне и в голову не приходило ничего другого. Что наш главный врач мог снизойти до того, чтобы использовать этот медицинский форум в своих личных целях, демонстрируя свою мелочность и злопамятность, просто не укладывалось у меня в голове.

Ты снова ошибся, Паскаль. Так берегись же!

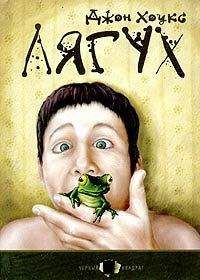

— Господа, — сказал он: трубка не раскурена, лицо перекошенное. — Настало время назвать вещи своими именами. Точнее, назвать лягушку лягушкой, — он мрачно улыбнулся над своей шуточкой и продолжил, с трудом сдерживая злобу на своем пугающе отстраненном, моложавом лице. — Если вы помните, господа, мы обязаны великому Эмилю Крепелину нашими знаниями о dementiapraecox[18] и маниакально-депрессивном психозе. Находящийся перед нами пациент — классический случай первого заболевания. Вне всякого сомнения! Господа! Лягушки, достоинства которой он всячески превозносил, не существует. Ее нет! Однако, господа, уверяю вас, что этот больной безобиден. Нам нечего бояться маленького зеленого земноводного, обитающего лишь в искаженном сознании пациента. Повторяю, господа, так называемый «Арман» — обман чувств, описанный великим Крепелином. Мы о нем довольно наслушались! Хватит ублажать эту глупую лягушку!