Она жила двойной жизнью. Дома — мать и супруга, а за его пределами — женщина, личность которой расцвела на почве серьезной учебы и дружбы. Ни Эдуард, ни Леонор, ни Тереза не догадывались, чем она занимается в первой половине дня, потому что к обеду она всегда возвращалась, чтобы накормить всех, вымыть тарелки и прибрать на кухне, так как служанка к тому времени уже уходила.

Неизвестно почему, но Долорс всегда думала, что двойная жизнь — это удел избранных, однако оказалось, что она доступна всем, и в ее семействе тоже. То, что между нами нет секретов, — это жалкая ложь, которая ничему не помогает и никого не спасает, секреты есть всегда, более того, они поддерживают жар в углях жизни. Когда нет никаких тайн, жизнь теряет всякий смысл. Взять, к примеру, ее самое. Те двенадцать лет ее жизни, которые прошли без тайн, она ощущала лишь усталость и отвращение. Но как только в ней появилась мина замедленного действия, готовая взорваться в любой момент, к ней снова вернулось ощущение полноты жизни.

Кажется, мы наконец-то разобрались с проймами. Если повезет и в выходные не произойдет ничего неожиданного, то она закончит эти проймы. Сконцентрируйся, Долорс, будь повнимательнее. До чего же худющая у нас Сандра.

Нет, с внучкой что-то не так. Совсем не так. Мало того, что она ничего не ест, а по выходным изводит себя рвотой, чего никто в семье не замечает, но девочка просто сохнет, и глаза больше не блестят. Она все смотрит и смотрит в зеркало в коридоре и бормочет себе под нос: ну и зад, я же просто жиртрест. Долорс, услышав это в первый раз, решила — внучка шутит, потому что в самом деле забавно, когда кто-то тощий словно спица утверждает, будто вот-вот лопнет, такого просто не может быть, старуха была уверена, что Сандра говорит с иронией, ведь она — просто мешок с костями. Однако потом старуха с удивлением обнаружила, что иронией тут и не пахнет. Долорс видела много худых, но таких, как внучка, ни одной. Даже Тереза, когда мать встретилась с ней в первый раз после скандального изгнания из дома, отощала не до такого состояния.

Эти двое не выносили друг друга. Единственное, что у нас осталось, это чувство собственного достоинства, говорил Эдуард, не хватало теперь, чтоб мы и его потеряли. Тереза принимала участие в демонстрациях и противозаконных забастовках, водила дружбу с рабочими с фабрики Эдуарда, которых, как она утверждала, притесняют, и вступала в жаркие дискуссии с отцом. Девочка все выходные проводила с друзьями, и каждое возвращение оборачивалось скандалом, потому что Эдуард устраивал ей допрос, а Тереза ничего не отвечала или отделывалась отговорками. Однако следует признать: когда дочери не было дома, в семье царила тишь да гладь.

Не то чтобы Эдуард отличался особой непонятливостью. Не был он и таким уж неуступчивым, если не выводить его из себя. Дело заключалось в следующем: Тереза — дочь другого человека, и муж, хоть и принял девочку, смириться с этим фактом не смог. Он не любил ее и не пытался полюбить. В один прекрасный день Долорс совершенно ясно поняла эту очевидную истину, но деваться Эдуарду было некуда, не выставишь же девочку из дома и из своей жизни без всякого на то повода. Тогда казалось, что не так уж сложно отделаться от балласта прошлого, которое, как она видела, точило ему душу.

Мать и дочь встретились в кафе. Прошло два месяца, как они не виделись, и девочка показалась Долорс очень, очень худой. Ты что, совсем не ешь? — спросила она Терезу. Вот, возьми, я принесла тебе денег. Мне ничего не надо от отца, вскинулась дочь. Это не от него, это мои собственные, я их заработала, пожалуйста, возьми, чтобы я не переживала, сделай это ради меня. Тереза ни о чем не спросила и в конце концов взяла деньги. Потом съела большой сэндвич с ветчиной, расправившись с ним в мгновение ока. Было видно, что она голодная. Долорс смотрела на нее и утирала выступившие слезы. И там, в этом кафе, в тот самый момент, она возненавидела Эдуарда. Каждой клеточкой своего сердца, каждой жилкой своего тела и каждой частицей своей души. Всем своим существом.

Ненависть — ужасное чувство. Мы прикованы к объекту нашей ненависти, словно больны им, мы не желаем видеть его, но не раньше, чем тот заплатит за все, что сделал или, как нам кажется, сделал. Ненависть делает нас своими заложниками и, подобно раковой опухоли, превращает здоровые клетки в больные, те начинают множиться и уничтожают все, что мешает им разрастаться и дальше.

Наконец-то Долорс вывязала пройму как следует, без ошибок. На этот раз все как надо. Если все сложится удачно, то через пару дней с этой деталью будет покончено. Теперь пора и отдохнуть. Сейчас будет ужин, уже почти девять. Жофре, Марти и Сандра, должно быть, вот-вот придут.

Эти проймы — как ненависть, они тоже уменьшают хороший материал, с той разницей, однако, что ненависть делает это беспорядочным образом, Долорс сдерживалась каждый раз, как видела Эдуарда, она несколько раз просила, чтобы он разрешил Терезе вернуться, но муж отвечал отказом, а однажды воскликнул: мне кажется, ты Терезу любишь больше, чем Леонор. Не знаю только отчего.

После этого злокачественная опухоль ненависти начала разрастаться бесконтрольно. Никогда еще Долорс не видела этого так отчетливо, как в тот день, когда сказала: или ты разрешишь Терезе вернуться, или я забираю Леонор и ухожу, выбирай. Когда муж услышал это, то заметно испугался. Его мужская гордость защитника и главы семьи оказалась уязвлена, представления о жизни, сформированные обычаями и вековыми законами, — уничтожены и поруганы. Он все больше замыкался в себе. В тот день он заметил, наконец, что она уже не та, что она может быть опасной, а самое главное, что говорит она совершенно серьезно. А он без Долорс — пустое место.

Поэтому, после небольшой паузы, вызванной неподдельным изумлением, он сдался. Сгорбившись и шаркая, муж вышел из комнаты — так уходит мужчина, проигравший войну, которую начал сам, чтобы не потерять захваченных территорий, а в итоге оставшийся ни с чем. Он вышел, но перед этим произнес: скажи Терезе, она может вернуться, когда захочет.

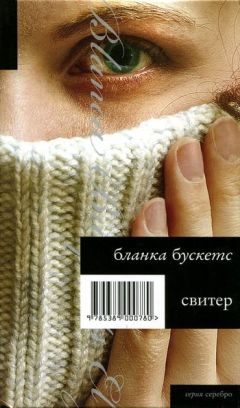

Когда Долорс постарела, она начала вязать себе и детям свитеры. Теплые, для зимы, она делала с высоким глухим воротником. Труднее было придумать фасон для теплой погоды: жена директора фабрики, пусть и почти разорившегося, следуя внушенным с детства правилам приличия, могла оголить разве что шею, то есть о глубоком вырезе и речи не шло. Детей, к счастью, эти ограничения не касались, главное, чтобы им не было жарко, свитеры должны были быть не очень длинными и тонкими.

Когда Долорс решила связать свитер Сандре, после того как столько лет не брала в руки ни спиц, ни крючка, то вдруг поняла, как сильно все изменилось. То, что теперь называют воротом, по сути таковым не является, потому что открывает взору все, что только можно, и его задача — все-таки удержать свитер на плечах, чтобы он не соскользнул вниз, а то выйдет конфуз и Сандре будет стыдно. Долорс заметила, что нынче принято оголять лопатки, так что свитеры больше походят на лифчики или, в лучшем случае, на майки без рукавов. Повезло же современным подросткам. Когда она была молодой, то не думала над этими вопросами, потому что вокруг никто не обнажался. Однако теперь, состарившись, она иной раз испытывала зависть, когда видела, как женщины спокойно демонстрируют свои прелести благодаря глубокому вырезу, чего она в свое время не могла сделать никогда, вынужденная застегиваться до последней пуговки или носить свитеры, отвечающие приличиям. Пристойную одежду, одним словом.

Куда это ты собралась в таком виде, спросил Эдуард, когда увидел ее в блузке, которая открывала, по его мнению, больше, чем следовало. За продуктами к обеду, ответила Долорс, едва сдерживая ненависть, рвущуюся наружу, готовую выплеснуться на мужа. Эдуард ничего больше не сказал, поскольку голос Долорс не допускал возражений, а ей в тот момент до смерти хотелось надеть еще и легкую, прозрачную юбку, которую она купила вместе с блузкой и убрала до поры до времени в шкаф.

Эдуард уже был полным ничтожеством, но пытался хорохориться. Его потуги напоминали судорожные движения хвоста, отброшенного ящерицей, но продолжающего дергаться и извиваться. То были последние судороги. Муж уже знал, что Долорс поставила на нем крест, что он должен молчать, если хочет хоть что-то получить. Долорс устала играть, и теперь она сама решала, как будет идти ее жизнь.

И не проси меня об этом, мама, с грустной улыбкой ответила Тереза, пока отец дома, я не вернусь, можешь быть уверена. У Долорс все внутри опустилось, сколько сил она потратила на то, чтобы Эдуард сменил гнев на милость и разрешил дочери вернуться. Тереза заметила, что ее отказ больно ранил мать, та даже сгорбилась, не волнуйся за меня, я работаю и могу платить за учебу. Я живу с подругой, нам хорошо вместе, мы можем приходить и уходить, когда хотим, и разговаривать, о чем хотим. Улыбка соскользнула с ее лица, когда она повторила: но домой я не вернусь. И оба раза от этих слов повеяло ледяным холодом.