Никто никогда не узнает, что дом от большого пожара, такого, какой был в его детстве, спасли вспомнившиеся слова отца: «Хранительница очага». В этот момент на него посмотрели из глубины времени большие карие глаза Бабуси, и это она сказала: «Остановись». Он от себя такого не ожидал. Он стал затаптывать огонь, набрасывать на пламя ковры. Дыму была тьма, но большой огонь он остановил.

...И приходила мысль: а может, прав Мирон, и те – уже иные? Разве они в ответе за своих дедов и прадедов? Какая прелестная оказалась девочка у его бывшего хозяина-врага! А какая была старшая? «Ты, чмо, уйди с дороги. Я до тебя даже юбкой дотронуться не хочу!» И отец смеялся на веранде: «Ну, поколение! Сметут тебя, дед, и не заметишь. Иди лучше в свою конуру, а то затопчут». Кто это сказал: страна рабов, страна господ? Он уже ничего не помнит. Но твердо знает, он идет не стрелять. Хватит. Он протянет им всем руку с портретом бабушки, прабабушки, прапрабабушки... Пусть все решит она. Он перерезал горло злу, сколько мог. Он устал. Он хочет хотя бы немного пожить с сестрой, племянником и не своей внучкой. Они будут сидеть на террасе, и северный ветер будет горчить Магниткой. И он спросит девочку:

– Кем ты хочешь быть, Олечка?

И она ответит:

– Я буду учительницей и научу детей читать и писать.

– А еще чему? – спросит он ее.

– А еще, чтобы жалели друг друга, помогали друг другу и никогда, никогда не воевали. Убивать – это очень, очень плохо. Хуже всего.

И он поцелует ее в мягкие, душистые волосы, и пусть в этот момент придет смерть, но чтоб он обязательно успел сказать: «Я иду к тебе, мама!»

Бернардом Шоу вышел он из своей неказистой гостиницы, из которой в центр надо ехать мимо Бутырки. Немножко «поблукал» в переулках вокруг ГУМа.

Они вышли из двора, четверо мальчишек. Что мальчишки, он понял по голосам, еще детским, но уже слегка хрипатым от раннего курения и переполненным хамством от прущего без преград взросления. Они встали ему наперерез.

– Глянь! Какая у деда шапка! А у меня к зиме ни хера.

– Так бери!

– Дед, мне говорят: бери.

И с него сдернули шапку.

– А дубло на нем тоже не хилое. Зачем такое покойнику?

И кто-то сильно ударил его по уху. Он упал и перестал слышать. Но когда с него стащили дубленку, пистолет оказался прямо под рукой. Они пинали его ногами, веселясь и радуясь легкости добычи в жизни, смеясь над старостью, валяющейся под ногами. У них такой не будет никогда!

– Ник! Ник! – услышал он голос мамы и увидел ее распахнутые ждущие руки.

Он расстрелял их практически из кармана одного за другим. Перед последним выстрелом в себя, в уже неслышащее ухо, он прошептал: «Мама, я иду к тебе, прими и прости!» И все окончательно потеряло смысл и значение. Старик и четверо дурачков смотрели открытыми глазами в черные, стремительные зимние тучи, на которых уплывали их мечты и надежды.

...Один из них был единственным сыном учительницы и мечтал стать компьютерщиком, как Билл Гейтс. Ему хотелось очень, очень дорого стоить. Мать его буквально выпрыгивала из штанов, моя по вечерам лестницу в подъезде, чтобы никто ее не видел. Но все видели и смеялись над нею, когда по утрам она торопилась в школу, держась за руки с сыном, огромным амбалом с отставленным задом, на кормление которого уходила вся ее учительская зарплата, сама же она кормилась с остатков денег от мытья лестницы.

Другой хотел стать дипломатом и работать непременно в Австралии. Жениться на австралийке – и чтобы уже с концами. Без возвращения. Его мама была буфетчицей в МИДе. Она мечтала скорей его выучить, чтобы сразу умереть. В ней давно кончилась жизнь и остался только тот самый родительский долг, который подымал ее по утрам. Умереть ей хотелось сразу в землю, чтоб без похорон, хлопот и лишних трат. Она только не могла придумать способ, как это сделать, и это тоже держало ее в жизни – план смерти.

Третий не хотел ничего, кроме как аборта у своей девчонки. Она забеременела, чтобы его не взяли в армию, но льгота накрылась медным тазом. Ну и черт с ним, думал он час тому назад, пойду в армию, не буду лохом с ребенком, а сразу стану «дедом». В конце концов, это круче, чем колясочка с младенцем. А беременная девчонка думала, какая у нее будет фата и какой длинный-предлинный лимузин повезет ее по улице. И еще – как он ее любит. По три раза за раз. И это так кайфово! Такое счастье – и ей одной!

Четвертый уже давно прислуживал в органах. Мечтал быть максимум президентом, минимум – палачом. Чтоб «рвать пасти», прижигать зажигалкой мочки ушей, насиловать арестованных женщин в самых что ни на есть невообразимых позах. Вот это жизнь! Его мать была поваром в детской больнице и ненавидела как больных, так и здоровых. Она мечтала, чтобы сын стал начальником ЖЭКа. Она знает: они все живут не с зарплаты, со взяток. Он у нее, конечно, деликатный, но научится. Начальник ЖЭКа, с которым она уже давно сожительствует ради сына, подскажет.

Через полчаса там была куча-мала милиции. Все было на виду, и все было ясно. Ограбление, и в ответ – расстрел. Но интриговал хилый, немощный старик в одежде лучших мастеров мира и с пистолетом, какой не у каждого важняка найдешь.

И странная старинная фотография. Она лежала во внутреннем кармане старика, старательно обернутая и согретая его еще теплым телом. И с разбитым стеклом. «Это может быть след», – серьезно сказал один умный милиционер. «Это бабушкин след», – засмеялся другой, тоже умный. И оба были правы.

Редактор вызвал Татьяну. Лицо у него было сдвинуто. Таким оно у него бывает после разговора с очень высоким лицом. Татьяна острила: «Одно лицо позвонило, другое съехало».

– Совсем уж! – сказал он обидчиво. – У них свои фотокоры, знают, кого и как... Вот тебе билет для написания слов по этому делу. Я имею в виду сбор луганского клана. Ты еще в теме или новая богатая жизнь развернула тебя к другому? Твоему-то дали билет или пронесли мимо?

– С какой стати ему там быть? Он не Луганский, и его от них тошнит. Но я схожу... Посмотрю, как они выглядят.

– Но без подначек. Помни, где работаешь.

– Я помню с кем, – ответила Татьяна. – Собери лицо, можно подумать, тебя лишили сладкого. Что там искать фотокорам? Делать примитив из лиц, подолов, бокалов и штиблет?

– Ладно, иди. Умеешь ты ободрить товарища, объясняя ему, какое он говно.

Было уже морозно, и сразу схватило ступни. Она всегда замерзает с них. На повороте к Гостиному Двору была толпа. Мигали милицейские машины. Тупо застыла «Скорая». «Их не обойдешь», – подумала Татьяна. Пришлось толкаться среди тех, кто всякую чужую беду любит как ворожбу от собственной. «Я тогда шла на бенефис Луганских, и был взрыв, и распахнутые рты. Я снова иду на эту фамилию, обходя «Скорую».

– Что случилось? – спросила она у мужчины, протискиваясь рядом с ним.

– А что у нас есть еще, кроме смерти? Говорят, поубивали мальчишек. Кто-то думает, что был взрыв, их там несколько... Сразу многих убить можно только взрывом. Но нет дыма. Нет гари. Нет огня... Так ведь не бывает?

Это он ей? Объясняет или спрашивает? Она делает вид, что не слышит. Она пробивается дальше, на ту сторону, что приведет ее на бал. Не надо смотреть на оцепленное место. В огне фар милиция, белые халаты. Как он сказал: взрыва без огня не бывает. Ну, ей ли не знать, как тихонько, словно в мультике, поднимался вверх «Мерседес» и падал вниз огненной кучей. Тут не то... Драка? Наезд?

Не ее дело. Стынут ноги и надо торопиться к месту события. И она уже почти бежит по тротуару. У нее, черт возьми, бал или не бал? То, что позади, – взрыв, не взрыв – ее не касается. Она видела смерть в лицо – когда на землю положили девушку в белом платье. Тут чужие, неизвестные, не ее тела.

А в Гостином Дворе объявили белый танец. И зарубежный Луганский был приглашен на вальс дочкой покойного Луганского. Они даже очень славно смотрелись, эдакие Анна и Вронский двадцать первого века. Музыка была дивная, только вот откуда-то, скорее всего из горла тубы, раздавался довольный смех дьявола.

Ему уже и не надо вмешиваться в процесс. Здесь все идет своим чередом. Чем больше убивают, тем разливаннее фуршет, тем ловчее вытангируют ножкой на балах. И бесу только остается хлопать в ладоши. Там-там – там-па-ра – тампа-ра – там-там, там-там – там-па-ра – тампа-ра – там-там... И переброс на колено...

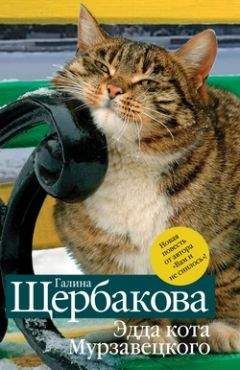

Эта история была последней каплей в моем решении объясниться со всеми. В конце концов, лучшей жизни мне не надо, но если Ма будет так кричать и рвать на себе волосы, то я знаю случаи, когда свое здоровье и благополучие люди ставили выше кошачьего, и все могло кончиться чем угодно – помойкой, чужой семьей, а то и уколом смерти.

Нет, мне и в голову не придет заподозрить, что мои дорогие Ма и Па сделают со мной что-то плохое. Но я молодой кот. А они у меня пожилые. Как говорят люди, никто не знает ни своего дня, ни своего часа, ни своего места. Про себя я знаю, где буду. Где окажутся они – я, к сожалению, не знаю. Мне надо порасспросить у своих. Встречался ли, к примеру, Матвей с Толстым? Узнали ли они друг друга? Подозреваю, что нет. Все-таки мы разные. Люди намного тяжелее нас. Мне кажется, в этом вся штука. Но я только раздумываю об этом. Для окончательности мысли надо бы встретиться со стариками. Я просто чешусь от предвкушения этого разговора.