Чтобы узнать, в какой именно могиле старого кладбища она устроила свое гнездо, достаточно проследить за самкой, однако здесь мне помог случай: я решил исследовать то странное сооружение, которое местные называют «могилой великана». Обычно это очень крупная насыпь, которую можно найти на любом старом кладбище, и, разумеется, я не мог не гадать, что она под собой скрывает. Воспользовавшись тем, что пресловутая «могила великана» давно обрушилась, я заглянул в пролом. Никакого «великана» в могиле, разумеется, не было, хотя пожелтевшие обломки костей наводили на мысль о каком-то давнем захоронении, но здесь меня поджидала неожиданная находка совершенно иного рода – из тех, что столь приятны любому натуралисту…»

Почти из всех отнорков сверкали чьи-то глаза, отчего казалось, что кто-то выставил во мраке несколько пар красноватых и зеленых круглых маленьких зеркал. Животные, обычно избегающие человека, сейчас выглядывали из своих убежищ, тлеющая ветка выхватывала из тьмы то острую мордочку лисы, то черно-белую полоску на носу барсука, то странно человеческое лицо крохотного домового сычика… самые разные твари сидели на пороге своих жилищ, и блестящие цветные зеркальца неотрывно следили за ним.

И тогда он сказал то, чего вовсе не собирался говорить.

Он сказал:

– Простите меня.

Поскольку не было здесь ни одного создания, чьего маленького собрата не держал бы он, окровавленного, в руках, не снимал шкурку, не ставил бы капканы или силки… Он вдруг, неизвестно почему, вспомнил заснеженную казахскую степь, которую пересекает скорый поезд, и там, за окном уютного, жарко натопленного купе серое небо сливается с серой поземкой, и тащится сквозь эту мутную мглу одинокий хромающий волк, волоча за собой намертво вцепившийся в лапу охотничий капкан.

Животные по-прежнему неподвижно сидели на порогах своих маленьких жилищ, лиса вылизывала лапу, держа ее на весу и широко растопырив черные острые пальчики.

– Уля, – сказал он. – Уля… Они говорят, что Бога нет, эти атеисты, лекторы, агитаторы… люди в портупеях, в бескозырках, кто там еще… Они сбросили наземь колокола и превратили церкви в овощехранилища и скотобойни. Они смеются над старухами, они точно знают, что они правы. Что никто с нас не спросит. Никогда. За то, что мы натворили здесь, – никто не спросит. А если все-таки Бог есть? Как ты думаешь, Уля? Он же не только наш Бог. Он ведь и их Бог тоже. Все это – его создания, его твари, и, когда мы окажемся там… где все мы в конце концов оказываемся, кто подойдет к нам первым? Кто встретит нас у райских врат? А что, если, Уля, нам преградит путь не суровый старик с ключами за поясом, а вот эти… если они будут сидеть у входа, окровавленные, с перебитыми лапами? Все эти собаки Павлова? Все экспонаты зоомузеев, все лягушки с рассеченным хребтом, обезглавленные, все лошади Гражданской с перебитыми ногами, все… Как ты думаешь, Уля?

– Не понимаю, что ты говоришь, – сердито сказала Уля, – надо скорей. Почему ты все время говоришь? Не надо говорить, надо ходить.

Она указала на единственную пустующую нору, зияющую темнотой.

– Я не хочу, Уля, – сказал он, – мне не надо. Уйдем отсюда. Утром просто уйдем отсюда, ладно?

– Ты ничего не понял. – Уля печально покачала головой, и он услышал, как звякнули вплетенные в косы серебряные кольца. – Ты должен. Иначе мы умрем. Они нас убьют.

– Кто? – Плоские фосфорические зеркальца смотрели на него, не мигая. – Эти?

– Почему – эти? Эти – наши братья. Наши предки. Они нас любят.

– За что им нас любить, Уля?

– Потому что они – наши братья, – удивляясь его непонятливости, пояснила Уля. – Ты же любишь своего брата?

– Я ненавижу своего брата. Мой брат – трусливый самодовольный чиновник. Как это… служащий. Я не понимаю, как у такого отца, в такой семье мог вырасти такой сын… черт, что я несу!

– Значит, это не твой брат, – логично сказала Уля, – вот твои братья. Они ждут. Они рады тебе. Иди. Я не могу. Ты должен.

– Должен что?

– Загляни в гнездо, – сказала Уля, беря у него факел и становясь так, что свет падал у него из-за плеча расширяющимся и тускнеющим конусом.

Он неохотно опустился на колени, и, упершись руками в сырую плотно сбитую землю, засунул голову в отверстие и тут же отдернул ее, услышав громкое шипение. Судя по звуку, змея была очень крупная, не меньше той, что он убил у озера.

– Ты что? – спросила Уля за спиной.

– Змея, – сказал он, тяжело дыша. Руки, упирающиеся в грунт, вдруг мелко затряслись, а на лбу выступил холодный пот. – Там змея.

– Там нет змеи, – сказала Уля.

– Но вот же… шипит!

Уля тоже присела на корточки, отчего свет факела стал ближе и точнее, и он увидел, что шипит, широко раскрывая клюв, испуганная утка, сидящая на растрепанном гнезде из веток и соломы. Ее круглый глаз, обращенный к факелу, отсвечивал рыжим и красным, но сама она вовсе не была красной, так, буроватой, с грязно-белой полосой на крыле. Должно быть, потому, что самка, подумал он рассеянно, уточки обычно окрашены скромнее селезней. А когда он видел эту пару в первый и последний раз, они были облиты красными лучами заката.

Утка, увидев, что шипением страшных больших хищников напугать не удалось, приподнялась на гнезде, растопырив крылья, смешно и жалко раскрывая клюв, отчего стал виден маленький острый язык.

– Черт, – сказал он. – Уля, что ты хочешь, чтобы я сделал? Ну, жалко же!

– Дорогая, – сказала Уля тоненько за его спиной. – Уважаемая! Сойди, пожалуйста, с гнезда. Ты сама знаешь, за чем мы пришли.

Утка по-прежнему шипела, растопырив крылья, но с места не трогалась.

Теперь он различил еще звуки – невнятный писк, возню, приглушенную мягкими брюшными перьями сидящей на гнезде утки.

– Там утята, – сказал он.

– Ну да.

Он протянул руку, пытаясь согнать утку с гнезда, она еще шире растопырившись, распушив перья, чтобы показаться чужому человеку большой и страшной, ущипнула его за руку мягким клювом.

– Дурочка, – сказал он, – я ничего не сделаю твоим детям. Погоди.

Он осторожно отодвинул ее (она продолжала шипеть и щипаться) и увидел слипшуюся сырую соломенную подстилку, пустые скорлупы, нескольких смешных одетых пухом комочков. Утка заволновалась и начала толкать его руку клювом, отводя от малышей. Он уже было убрал руку и вдруг замер. В гнезде, среди утят, копошилось что-то красноватое, такое же пушистое, но более крупное.

И тихонько поскуливало.

Он осторожно подвел руку под мягкое брюшко и поднял на ладони. Четыре толстые лапки смешно свешивались по обе стороны ее, болтаясь в сыром воздухе. Утка, на которую больше никто не обращал внимания, снова плюхнулась, растопырив крылья, на гнездо, накрыв остальных птенцов. Она тревожно следила за его рукой, но словно бы успокоилась, примирившись с тем, что одного малыша у нее только что отнял большой страшный человек.

– Это не утенок, – сказал он глуповато, – это щенок.

– Это утенок, – сказала Уля у него за спиной, – и щенок. Это все сразу.

– Уля, – сказал он, – у утки не бывает щенков. У суки не рождаются утята. Так не бывает.

– Так бывает, – возразила она, – раз в тысячу лет. Царский щенок, царская добыча.

Щенок попискивал и тыкался ему в грудь, пытаясь забрать в беззубый рот пуговицу штормовки. Черт, его же надо как-то кормить. Ему нужно молоко. У уток не бывает молока. Тьфу ты, бред какой-то.

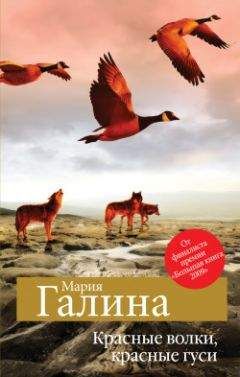

– Ты заберешь его, – сказала Уля. – Он вырастет. Повелитель степей, князь ветра, пожиратель пространства, великая собака, сын красной утки, гордость хозяина.

– Это просто щенок, Уля, – сказал он, – просто маленький щенок. Хотя, наверное, вырастет большой собакой – смотри, какие толстые лапы. Интересно, как он сюда попал? Может быть, волчонок? Щенок красного волка? Приполз в гнездо, утка приняла его… слышал, так бывает. Ладно, неважно.

– Это щенок, – сказала Уля, – его мама – утка. Она любит его, но отдает тебе.

– Да, верно, его лучше бы забрать отсюда. Он тут погибнет. Хотя… мы же не прокормим его. Может быть, подложить его в другую нору? У лисы наверняка свой выводок. И у барсуков.

– Он принимает дары, – сказала Уля. – Он царь среди собак. Пойдем.

Она отвела факел от норы, и он успел увидеть гаснущее во тьме оперение красной утки, круглый черный глаз с огненным отблеском, отблеск становился все глуше и наконец пропал совсем.

Они прошли мимо лежащего на своем глиняном ложе великана, и когда нырнули в темный коридор, факел погас, но он понял, что темноты вокруг больше не было, а лишь мутная сероватая мгла, похожая на стоячую фосфоресцирующую воду. Снаружи занимался рассвет.

Звезды в проломе исчезли, небо было пустым и зеленым, а с самого края – алым.

– А этот? – спросил он, вспомнив жирно блестящий сгусток мрака, таившийся где-то неподалеку.

– Этот? – Уля, вдруг откинув голову, презрительно засмеялась, смех дрожал и переливался в напрягшемся горле. – Он не посмеет. Ты – царь! Ты мой мужчина! И ты – царь!