Гости опешили от неожиданности: ресницы перестали моргать, рты приоткрылись. Сигары — некоторые из них потухли — неподвижно упокоились на обмякших пальцах.

Никто не смог произнести ни слова.

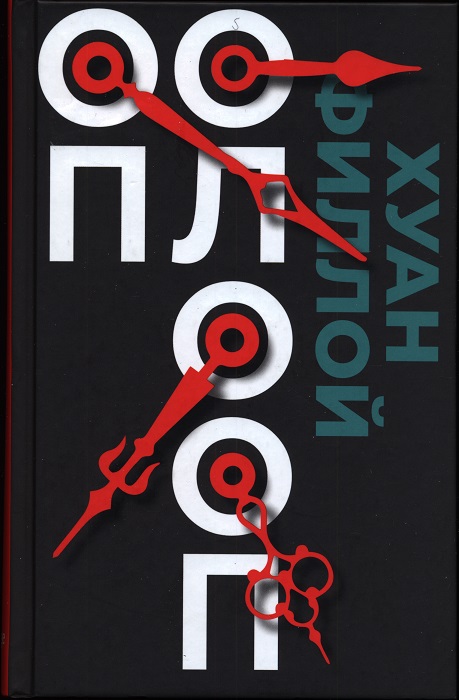

Душа Опа Олоопа снова зашевелилась под кожей. Пока он рисовал свои сны, пришедшие из неведомого горячечные духи терзали его лицо в глухом и лживом шабаше из гримас, криков и возгласов. Горечь тела без души отпечаталась на его физиономии. Его душили слезы. Но плач все не проступал, и коварная мука раздирала его изнутри. Гримаса терзаемой жертвы долго не сходила с его лица. Сознание было помрачено. Оно уподобилось исковерканной массе, искавшей тропинку разума среди обломков собственной личности.

Гости деликатно молчали. Любые слова эхом отозвались бы в пустом сосуде животных инстинктов. И, возможно, натолкнули бы на осознание потери разума, своей ущербности, своей болезни, наполнив этот сосуд стенаниями и отчаянием, а это куда патетичнее и печальнее, чем сарказм сумасшедшего, не верящего в свое сумасшествие.

Прилив духа затопил плоть. И его глаза из переменчиво-отстраненных, обшаривающих потаенные уголки души — туманные таинственные берега, населенные нежностью; притоны с шайками, сколоченными непонятными символическими снами; трущобы, кишащие низменными порывами, и дорогие кварталы с высокими чувствами, исповедующими снобизм спасения, — вернулись обратно, к обычной жизни и людям.

— Как! Вы не курите? — спокойно спросил он. — Курите. Поверьте мне, это лучшие сигары в Буэнос-Айресе. Их делают на уникальной фабрике, в соответствии с требованиями руководителей служб протокола основных мировых держав. Когда я был на Кубе, Энрике Хосе Барона, настоящий знаток плодородных низин и источников, поведал мне секреты изготовления и хранения сигар и указал мне на эту марку как на лучшую из лучших.

— А вы почему не курите? — отважился спросить его Робин, разжигая свою сигару.

— Мне хватает двух сигарет в день. Я верен египетским табачным смесям — «Dimitrinos», «Matoussian», «Senoussi» — на основе македонского табака…

Естественность его речи и острота его памяти убедили всех, что Оп Олооп вышел из помраченного состояния абсолютно нормальным. Всех, но не Гастона. Он увидел, что время для его друга словно застыло, что свидетельствовало о тяжести недуга: дело в том, что сбои душевного здоровья, остающиеся незамеченными для пациента, приводят к неизбежной катастрофе.

И Гастон мудро, по-самаритянски, вознамерился направить свои усилия на оживление разговора, чтобы отвлечь Опа Олоопа. Но Ивар, воспользовавшись неловкой тишиной, атаковал первым:

— Так вы, значит, бывали на Кубе. Какая великая страна! А? Я трижды летал из Майами, Флорида…

— Из Майами, Флорида… Испанские слова на испанском языке.

— …На остров, чтобы снимать натурные сцены.

— Я знаком только с Гаваной. И то проездом: всего неделю. Возвращался из Нью-Йорка, скорее даже из Вашингтона. Там имел место один инцидент, спровоцированный руководством архива Американской службы регистрации захоронений, вынудивший меня подать в отставку, чтобы отстоять мои принципы и веру в себя. Чиновник печали, стратег армии мертвецов оставил свое упокоенное войско!

— Сколько стенаний по поводу десяти миллионов погибших на войне! Нам не помешала бы еще одна война, чтобы повысить цену и спрос на зерно!

— Эрик!

— Случайность свела меня с табачным магнатом из Кентукки, сын которого, так яро отмечавший наступление мира, уже умер от delirium tremens. При его посредничестве я получил место в Контрольном департаменте организации, воплощавшей в жизнь план Чадбурна по ограничению объемов производства сахара во имя сверхприбылей для акционеров сахарных заводов. Я продержался всего три дня. Достаточно, чтобы убедиться в том, что народная мудрость «Куба сделана из пробки, она не тонет» не имеет ничего общего с действительностью. Янки — Рабтон, Рут, Морроу, Рокфеллер, Гуггенхайм и прочие — изгадили «жемчужину Карибского бассейна» своей жадностью и испорченностью. Присвоили себе ее свободу и землю. Поправка Платта и trusts разбили в пыль идеалы Марти. Они не стесняются ничего, лишь бы наращивать свои дивиденды: выселяют целые районы, не прислушиваясь к местным властям, завозят негров с Гаити и Ямайки, чтобы собирать урожай. А кубинцы умирают от голода, впадая в маразм от сиесты и сходя с ума от румбы… Я выдержал всего три дня. И уехал. Моя ученость никогда не стояла на службе у бесчестья. Если я когда и мирился с деспотизмом, то лишь для того, чтобы предать его анафеме, засвидетельствовав хаос, преступность и несправедливость.

— Вот как? Знаю я вашу тактику. Ругать надсмотрщика, чтобы подружиться с рабочим…

— Эрик! Пожалуйста…

— Затем в качестве статистика при миссии Кеммерера я получил возможность установить точные объемы вымогательств, растрат и приписок в разных странах Южной Америки, сравнить уровни злоупотреблений и финансовых преступлений диктатур и свободных стран и предсказать путем расчетов социальную революцию, неизбежное оздоровление, наступление которого неминуемо даже тогда, когда разум не осознает, насколько прогнило все вокруг.

Терпение капитана исчерпалось. Он определенно не вписывался в композицию полотна «вечери».

— Со-ци-аль-ну-ю ре-во-лю-ци-ю… Красивые слова… А что потом?

Оп Олооп, не распаляясь, ограничился тем, что негромко сказал:

— А потом — ничего. Только стихи Роберта Льюиса Стивенсона:

I have trod the upward and the downward slope;

I have endured and done in days before;

I have longed for all, and bid farewell to hope;

And I have lived and loved, and closed the door. [65]

Последняя строка была произнесена почти неслышно.

Слова дышали невидимым charme болезненной чистоты. Паузы между ними были залиты глубокой тоской. Закончив, он испустил вздох не ртом, но прикрытыми веками.

Умение соболезновать, снисходить до сострадания и сочувствия не относилось к добродетелям Эрика. Его выходкам, на которых, как на кочках, подскакивала отлаженная машина банкета, не было числа, Оп Олооп уже и не мог упомнить их все. Он знал, что дружба его соотечественника была крепкой, но едкой. И этого ему было достаточно. То была дружба внутренняя, из тех, что стремятся вдоволь поиздеваться над ушами, чтобы скрыть внутренние чистоту и горячность чувств! Эрик проворчал вслед за Опом Олоопом:

— «Любил и жил, а после — запер дверь»… Бла, бла, бла!.. Ты никогда не любил…

— Я знаю, что…

— Если бы ты любил по-настоящему, то не мучился бы таким числом маний и кошмаров.

— Дай мне сказать! — взорвался Ивар. — Я знаю, что Оп Олооп был влюблен в Минну Уусикиркко, дочь учителя литературы улеаборжского лицея. Я был его конфидентом. Он читал мне свои стихи и бредни. Так ведь?

Табачная завеса скрыла ухмылки.

— Так.

Момент был подходящим. Голос Гастона Мариетти шелково заскользил:

— Я тоже кое-что знаю. Оп Олооп был и остается одним из самых утонченных ценителей нашего «импорта». В его книжечке эксперта должно быть немало интересных записей… Не так ли, дорогой друг?

Дым от сигар заиграл непристойным блеском.

— Так.

— Любовь — это другое. Ей нет места в борделе. Вы в этом ничего не понимаете.

— Какое невежество, капитан! Любовь вездесуща и пантеистична. Она повсюду и во всем. Вы путаете maison d'illusion с уборной. Мне удивительно ваше мнение. Так говорят те, кто исповедует фарисейскую мораль, чьи глаза направлены вовне и управляются изнутри закосневшими цензорами. Дома терпимости скрывают больше нежности, заботы и любви, чем многие «уважаемые» дома с их потаенным сладострастием и лицемерной распущенностью. Женщины борделей бесконечно любвеобильнее тех, что работают на фабрике по производству снарядов или живут в монастырях мерседариев. Страсть, сутью которой является щедрость, не вызывает в них священного ужаса, не заставляет воспринимать жизнь как кошмар, но, напротив, освобождает, превращая их самих в дар, утоляющий жажду мужчин. Откровенность порока становится узаконенной добродетелью, которой лишены мастурбирующие под покровом темноты святоши. Вот и все.