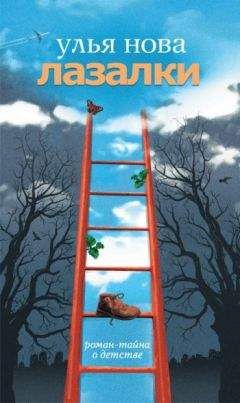

Профессор сосредоточенно рассматривает черный-пречерный рентгеновский снимок в крахмальном свете настольной лампы. Благодаря его веснушкам и завивающимся рыжим ресничкам оказалось, что во взрослом лице есть другое, зыбкое, утонувшее личико того, кто боится и сомневается и точно не знает, когда правильно расцеплять пальцы и какие ягоды надо есть. Но стоит только перевести взгляд с веснушек на сдвинутые брови, детское личико мгновенно ускользает. И это снова огромный мужчина, суровый и ни капельки не ласковый. Та шаткая лазалка, так и не наколотая на руке «Люба», белый больничный ветер, пропитанный хлоркой и камфорой, расплывчатые контуры поломанных костей и вывихнутых суставов на черной-пречерной пленке рентгеновских снимков постепенно превратили его окончательно. В профессора, который снова неторопливо берет мою руку в теплые большие ладони. Он сурово заглядывает мне в глаза, прикладывает указательный палец к губам, говорит: «Т-с-с-с! Молчи!» Отзвук его команды заполняет кабинет от коричневого, кое-где потертого линолеума, до серого потолка. «Т-с-с-с» звенит в небе, колышется за окном в листве больничного парка. Лицо профессора становится каменным, серо-сизым невозмутимым ликом кого-то другого, слепо выполняющего отведенную ему роль: губы сильнее сжимаются в тугой крепкий узел, брови сдвигаются в одну черную черту, а глаза превращаются в две тоненькие сосредоточенные щелки. Бесстрастно и сердито, одним решительным и яростным рывком он выкручивает мне руку. Грозно выворачивает левую руку, не зная, что я черчу ею удивительные кривые линии, которые, возможно, со временем понравились бы людям. Профессор уверен, что вправил сустав. Он доволен, потому что установил серые, надломленные кости ровно, чтобы они срастались без кривизны. Потому что так надо. «Тс-с-с! Молчи!» И невозможно ему объяснить, что на самом деле он только что выполнил свое предназначение. Однажды кто-нибудь должен решительным и безжалостным рывком разрушить тоненькое мягкое яйцо, которое таилось на месте перелома. Разрушить и выпустить из него наружу огромного сизого ангела. От звона родившегося ангела небо в окне наполняется дрожью, все вокруг обретает голос и начинает тихо торжественно звучать. «Но т-с-с-с! Молчи! Бабушка сидит на кушетке возле кабинета, твой крик напугает ее». Поэтому мои губы сжаты зубами до крови, и ангел, ширясь, звеня, вырывается из глаз двумя громадными, обжигающими синими слезами, которые скатываются по щекам и висят на подбородке. Земля – камень, утыканный домами, лазалками и забитыми газетными киосками, – перестает существовать. Когда ангел боли рождается, он выбивает дух, становится вместо всего остального, его распахнутые крылья заслоняют белые стены и фанерную мебель кабинета. Где-то далеко-далеко профессор, сгорбившись над столом, быстро строчит в медицинской карте. Медсестра суетливо заключает деревянную руку в гипс, за ее спиной в окне через больничный двор к черным-пречерным воротам идут две женщины со стопками отслуживших больничных карт. Полы их серых халатов треплет незнакомый белый ветер. Оглушающий, обжигающе ледяной, столикий ангел боли приносит с собой немоту, от его присутствия мгновенно забываются все тайны, разрушаются любые Какнивчемнебывала. После знакомства с ним невозможно остаться прежним. Превращение уже началось. Потому что боль – победитель, которому сдаются. Потому что боль – тайна, о которой невозможно рассказать. И, смахнув слезы, я покидаю кабинет на деревянных ногах, почти не узнаю бабушку, вскакивающую с кушетки мне навстречу. Однажды родившись, ангел боли подчиняет себе все и присутствует повсюду. Он явился, чтобы ослепить, оглушить и все объяснить собой. Мы понуро выходим из ворот больницы в новый, незнакомый город, где отныне таится и царствует ангел боли. Он прячется в листве черных-пречерных кленов, что шумят за окном одноэтажного хирургического корпуса, где работает бабушка. Он скрывается в самолете, который с гулом идет на посадку над больничными корпусами. Он присутствует в тусклых витринах незнакомых улиц, по которым мы медленно возвращаемся домой. И бабушка, стараясь смириться с новой главой эпилога, частью которого теперь стала я, тихонько причитает: «Ну зачем тебя понесло на эту лазалку?! Кто тебя надоумил туда лезть! Зачем их только ставят во дворах, эти дурацкие железки!» Бабушка быстро идет по тропинке, крепко держа меня за запястье. Она причитает, ничего не замечая вокруг. Ей невдомек, что ангел боли только что завоевал тихие дворы Жилпоселка и пустынные лавочки возле чужих подъездов. Бабушка аккуратно обходит лужи, не зная, что ангел боли разлит повсюду, он прячется среди пассажиров автобуса, выслушивая из-за плеча слова с неправильными ударениями, гудки машин и дребезжание разгоряченных, горьких моторов. После его освобождения синий ветер подворотен, беспечный серебряный ветер пропеллеров и серый ветер подъезда, спящий возле двери Гали Песни, начинают хором сдавленно подвывать. Явив свой лик, распахнув до облаков огромные сизые крылья, пышущий сухим льдом, сверкающий серебром, вечером, после таблетки анальгина, ангел боли медленно рассеивается. Но не исчезает вовсе. Он просто прячется до поры до времени в новом, хрупком яйце, под гипсом, на месте перелома. Он отступает внутрь соседних домов, уползает в сырой сумрак черных-пречерных подъездов, уносится в квадратные чердачные оконца, проскальзывает в распахнутые форточки, в приоткрытые двери молочного магазина и «Ремонта обуви», в полукруглые оконца сберкасс. Кажется, что теперь он будет всегда присутствовать где-то рядом, меняя очертания дней, искривляя деревья, угрожая в любую минуту вырваться и напомнить о себе. Жестокий, он делает своим орудием все вокруг, и в первую очередь – лазалки, лестницы в небо, шатающиеся во дворах на ветру. На самой верхней перекладине каждой из них, там, где раньше узнавалась какая-то новая тайна, там, где можно было превратиться в того, кем ты хочешь быть сам, теперь поджидает он: беззвучный, пронзительный ангел боли с сизыми крыльями, заслоняющими небо. И кажется, что нет никого сильнее его.

С этого дня мне нельзя шевелить рукой, я нахожусь под строгим надзором бабушки. Когда я гуляю, она следит за мной через окно. И дома присматривает, чтобы я не двигала пальцами, не сжимала карандаш даже в кулаке, как рукоятку ножа, даже ради одной кривой, неправильной линии и летящей зигзагом галки. Потому что иначе кости сместятся, тонкая оболочка яйца снова треснет, ангел боли вырвется наружу. И художественная школа отменяется.

На этот раз, после выписки, деда, ты впервые слушаешься врачей, целыми днями лежишь на диване в скучной зеленоватой комнате с зашторенным окном. В байковой полосатой пижаме, скрестив ноги на высокой деревянной спинке, ты молчишь, без интереса пролистываешь стопку газет. И отряд будильников громко тикает вразнобой, не давая тебе уснуть.

«Скорее включай телевизор, там начинается фильм про разведчиков!» – «Что-то не хочется. Я лучше часок посплю. А вы, если хотите, смотрите». Иногда бабушка, застыв посреди комнаты, внимательно вглядывается в твое лицо, подходит, кладет ладонь на широкий белый лоб, вжимает привычным движением пальцы в запястье, шикает, следит за секундной стрелкой одного из будильников и удовлетворенно кивает. Твое сердце, деда, теперь бьется размеренно и спокойно, не переходя на галоп, не всхлипывая, не причитая в груди. Все дело в новых, красных капсулах, которые тебе прописали. Врач уверяла, что после них сердце постепенно наладится, вернется в строй. Бабушка сегодня проговорилась, но взяла обещание, что я буду молчать. И я не выдам, что из-за этих красных капсул, деда, твоя память с каждым днем сдает все сильнее, сдается врагу. «Не сдается, – поправила бабушка, – память слегка притупляется, чтобы успокоить сердце. Так необходимо, чтобы он поправился».

Теперь по утрам, выполняя приказ врача, ты высвобождаешь капсулу из пластины с громким отрывистым выстрелом фольги. Немного помедлив, проглатываешь, морщишься, чувствуя, как жесткая красная оболочка царапает горло. Не зная, что я притаилась и слежу сквозь щелочку кухонной двери, ты долго старательно запиваешь лекарство холодной водой из большущей чашки с отколотой ручкой. Тебе не особенно хочется разговаривать. Синий ветер, пахнущий хвоей и ржавыми остановившимися каруселями, угадав твое настроение, больше не врывается в форточку, не подхватывает нас. И мы никуда не спешим.

Сам того не замечая, деда, после лекарства ты день за днем постепенно теряешь поле, окутанное дымом, с лесом и рощицей, что смутно угадывались где-то вдали. Ты уже не можешь скомандовать, чтобы то утро вновь заполнило наш бессмысленный, не превращенный ни во что дельное мирный день. Капсула на ночь. И ты забываешь бешеный галоп сквозь дым, в котором со свистом проносятся пули, наугад выхватывая всадников, впиваясь в их плечи, влетая сквозь кители и гимнастерки между ребер, вонзаясь в бедра, жаля лошадиные крупы. Ты бродишь по комнатам с пачкой газет, перевешиваешь брюки, перебираешь галстуки, надеясь где-то там нечаянно обнаружить заветное ощущение галопа, когда ветер превращается в ураган, завивается кольцами в ушах, яростно треплет бурку. И красные капсулы не дают тебе волноваться.