- Бабке моей, Даринке, застит - дороги не видно, - и добавил:

- А ведь сколько картошки можно было насадить вместо этих роз.

Когда майин отец по выходным вскапывал цветник перед нашим домом, Митар, после трудов праведных, пил кофе там, где ему больше не застило. Кричал он иногда Мише через забор:

- Когда б ты, вместо роз, сажал чего потолковей, цены б тебе не было!

Как только мы приехали в Високо, Джонни, едва вылечившийся от гриппа и измученный постоянной сменой впечатлений, сразу же слег в постель. А я поднялся на холм над нашим домом и сорвал с ветки яблоко. Мало где еще в мире земля с небом порождали такие сочные творения. Грыз я это яблоко, смотрел на домик внизу, и неожиданно начал плакать. Не знаю, то ли из-за прожитых лет, то ли из-за того, что готовило мне будущее. Сначала чуть-чуть, но потом потоки слез залили мое лицо. Слезы мешались со вкусом чудеснейшего в мире горько-сладкого яблока и вызывали воспоминания детства. Хотя, если без прикрас, слезы смешивались у меня с землей. И эти слезы, эта внезапная буря в душе, позволили моему тогдашнему помешательству, хотя бы частично, излиться по щекам. Немного позже я понял, что этот долго откладываемый плач был просто предвестием важных и потрясающих событий - а тогда просто оплакивал наш дом. Мой дорогой гость Джонни стал последним, кто спал в нем. Дом этот сгорел сначала во сне у бабки Даринки, жены доброго соседа Митра, скосившего розы и виноград. Горел дом и во сне Давора Дюймовича, исполнителя главной роли «Времени цыган». Стрибору тоже часто снилось, как горит наш домик. Что же еще могло ожидать наш милый, столько раз горевший во сне, домик в наступающих временах?

Слово Санджак врезалась в память Джонни и когда через несколько дней мы ехали из парижского аэропорта в город на такси, он спросил меня, прочитав название капеллы Сен-Жак:

- Is it connected to people from Sandzak?

Расстались мы с ним как друзья. Джонни уехал на съемки «Гилберта Грейпа», а я через два месяца из Парижа, в котором мы тогда жили, полетел в Нью-Йорк, где обязан был еще семестр обучать режиссуре студентов Колумбийского университета. Как всегда, начал я заниматься тремя вещами одновременно, как Софокл, смешивавший в своих драмах несколько жанров, монтировал «Arizona Dream» в Париже, преподавал режиссуру студентам в Нью-Йорке и готовился к съемкам «Андерграунда». Когда самолет прилетел из Парижа в нью-йоркский аэропорт Кеннеди, на телеэкранах я увидел, как начался обстрел Сараево.

После референдума о независимости Боснии и Герцеговины, в котором не принимали участия сербы и который прошел удачно для тех, кто этой независимости жаждал, сербы перегородили город баррикадами. Это было для меня знаком, что пора перевозить Сенку в Херцег-Нови. Приехав в Нью-Йорк, я позвонил родителям и был рад тому, что они вместе. Никакие мои уговоры не смогли бы убедить Сенку уехать из Сараева. Но тут настала череда все более и более серьезных происшествий. Набрал я из Нью-Йорка номер в Херцег-Нови. Сенка подняла трубку и сказала мне:

- Умер Шиба Крвавац.

- Как так, от чего? - говорил я все те бессмысленные глупости, которые говорятся в таких случаях.

- От сердца, - ответила Сенка.

- А как Мурат? - спросил я.

- Плохо, все плачет и плачет, передаю ему трубку.

Отец всхлипывал как ребенок и никак не мог остановиться. С трудом выдавил из себя несвязную фразу:

- Ты знаешь, у меня ведь не было брата... а он для меня был больше, чем брат...!

Успокоил я отца, насколько это было возможно с такого расстояния и по телефону.

После лекций, которые я читал студентам Колумбийского университета, я часто прогуливался по Бродвею. Шел я в сторону городского центра, потому что в противоположном направлении находился Гарлем, в который белым людям, и не без оснований, заходить не рекомендовалось. Когда я направлялся на юг в сторону Колумбус-серкл, скоро уже начинались небоскребы, но задирать голову к драматичному нью-йоркскому небу не хотелось. Хватило одной безуспешной попытки пересчитать этажи, чтобы в следующий раз не поднимать головы. Не хотелось мне видеть, что простора взгляду нет. Шиба Крвавац был спасительным кумиром моих подростковых лет, именно он заразил меня искусством кино. Теперь его смерть переплавилась в нью-йоркский пейзаж. Во время этой прогулки ощущение безнадежности с каждым взглядом на исполинские здания увеличивалось еще сильней. Большие американские города больше напоминают выставку строительных материалов, чем то, что мы в Европе называем городом.

Наконец-то мне показалось, что страданиям этой войны пришел конец. Когда было объявлено, что португальский политик Кутильеро подготовил какой-то свой план, от радости не находил я себе места. Хотелось выбежать на Бродвей, кричать и расцеловывать прохожих из чистенького мира. Все шло к тому, что войны удастся избежать. Но счастье длилось недолго. Сначала Изетбегович подписал европейский план по Боснии и Герцеговине, называвшийся «Лиссабонским договором». Но вскоре, после встречи с американским послом в Белграде господином Циммерманом, президент Боснии отозвал свою подпись. План был отвергнут, чуть погодя, Соединенные Штаты признали независимость Боснии и Герцеговины, и это стало началом войны.

Я все больше и больше ощущал, что оказался в страшном сне о конце времен. Эти сны начали сниться из-за дяди Эдо, рассказавшем мне в раннем детстве историю о конце света. Благодаря своей склонности к сновидчеству, я, во сне, вообразил весь механизм этой катастрофы. Понял я тогда, что важнее всего держаться за собственную семью как за спасительное дерево. Которое теперь было выкорчевано с корнем и унесено буйным половодьем. Рецепт спасения из моего сна наяву означал, что важно держаться всем вместе, а там будь что будет. Земля трескалась у нас под ногами, небеса распахнулись, но до последнего мгновения оставалась еще надежда. Спасение всегда могло прийти, если поступать согласно указаниям из обильной кладовой снов. И, конечно, не терять надежды. Война это еще не конец света. Это доходнейшее предприятие, придуманное человечеством за всю свою историю. Есть способы и из нее выйти победителем, но не во время военных действий. Потому что кроме случаев, когда ты защищаешь свою семью от непосредственной опасности, война - рай для авантюристов, решивших обогатиться, и для художников. Мечты о межнациональном согласии разошлись с реальностью, и это стало величайшей потерей моей жизни.

В тысячу девятьсот девяносто втором, 29 сентября, в Херцег Нови умер мой отец. Скорбную эту новость узнал я странным образом. Мирослав Чиро Мандич, режиссер, некоторое время живший у нас в Париже, разговаривал с Майей. Она позвонила в Нью-Йорк, чтобы сообщить мне скорбную весть, но, не сказав еще «Алло!», не подозревала, что связь уже установлена и я все слышу.

Как раз в тот момент Майя советовалась с Чиро, сообщить ли мне сразу, что Мурат умер, или сделать это по приезду в Париж? Новость эту я переносил, замкнувшись. Сидел до самого рассвета и курил свою последнюю пачку сигарет. Где-то после полуночи ко мне присоединился Момчило Мрдакович. Нервозный любитель и работник кино, мечтавший, уже в преклонном возрасте, снять свой первый игровой фильм. Он идеально подходил к тому, чтобы в тяжелую минуту оказаться под рукой. Принес он с собой бутылку ракии и два стаканчика. Разлили мы ракию и выпили за упокой моего отца. Завтрашние лекции в Университете были отменены и на доске объявлений написано: No class today, Emir`s father passed away.

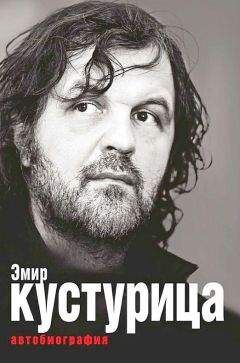

Когда мы со Стрибором пришли на Норвежскую 8, в дом, где теперь жила одна моя мама, на стеклянных дверях, ведущих во двор, висела смертовница[39] с пятиконечной звездой, именем и фотографией Мурата Кустурицы. Это зрелище было только первым шагом к окончательному осознанию смерти моего отца. Когда у тебя умирает близкий человек, время не течет обычным образом. И сам ты, в то самое мгновение, когда слышишь эту новость, немного умираешь. Хуже слышишь, тише говоришь, становишься чем-то вроде едва горящего уличного фонаря, от которого непонятно, есть ли вообще какой-нибудь свет. И только добравшись до места похорон, только тогда ты снова, не желая быть мертвым, полностью оживаешь.

Стрибор посмотрел на фото своего деда и спросил:

- Кончится ли это все когда-нибудь? - имея в виду несчастья, обрушивающиеся на нас одно за другим, а я ему ответил:

- Хоть и кажется что нет, лучше так не думать, ведь это не может продолжаться бесконечно.

Подумал я, как же тяжело приходится Стрибору. Хотелось мне как-то его утешить и развеселить. Так же, как когда-то мой отец успокоил меня, когда я сам впервые увидел мертвеца. Развеял тогда отец страх смерти перед моими глазами с той же легкостью, с какой могучий северный ветер разгоняет на небе облака. Воспоминание об этом потом, когда было необходимо, укрепляло мою раненое сердце. Если про смерть можно сказать, что она «непроверенный слух», то эта лучшая анестезия, обезболивающая ужас конца человеческой жизни.