Яростный революционер, в жизни Кюхельбекер не менее яростно ломал и застывшие литературные нормы русского стиха. Он последовательно и успешно борется с влиянием Байрона, объявляя его однообразным и противопоставляя ему Шекспира с его огромным творческим диапазоном, с его гениальной лепкой характеров, поразительной остротой и силой анализа. Впоследствии почти текстуально повторил его Пушкин, отдавая решительное преимущество Шекспиру и столь же решительно развенчивая Байрона.

В своем четырехтомном альманахе, а впоследствии во всем своем творчестве Кюхельбекер выступает как убежденный проповедник народности, указывая на «нравы, отечественные летописи и сказания народные как на лучший, чистейший и вернейший источник нашей словесности».

В этом же альманахе находится первое в литературе изображение живого Пушкина, находящегося в то время в ссылке.

Кто же в сей священный час

Один не мыслит о покое,

Один, в безмолвие ночное

В прозрачный сумрак погружась,

Над морем и над звездным хором

Блуждает вдохновенным взором?

Певец, любимец россиян.

В стране Назонова изгнанья

Немым восторгом обуян,

С очами, полными мечтанья,

Сидит на крутизне один,

У ног его шумит Евксин...

(Мнемозина, 1824 г., 3 часть)

Пушкин всю жизнь помнил своего опального друга. Он посылал ему в Сибирь книги, хлопотал (и не без успеха) об издании его трагедии «Ижорский». Если верить Плетневу, Пушкин обессмертил своего друга в «Евгении Онегине», изобразил под видом Ленского — крикуна, мятежника и поэта — трагическую и страстную фигуру Кюхельбекера.

Заметки и размышления писателя

«И я бы мог как...» — остальное зачеркнуто. Но первое из зачеркнутых слов читается ясно: «шут». А вот дальше неразборчиво: не то «на», не то «ви», но скорее, кажется, «ви».

И я бы мог как шут ви (сеть?)

Внизу нарисована виселица, и не какая-нибудь, а именно лета 1826 года, с телами декабристов. Так осенью того же года Пушкин попробовал зримо представить себе, что с ним случилось бы, окажись он год назад на Сенатской площади с четырьмя из этих пяти.

А затем на листе портреты, портреты... Две пляшущие фигуры, не то чертики, не то еще какая-то паутинная нежить. И опять — «И я бы мог...». Там, где лист уже обрывается, еще одна виселица. Нарисованы стена крепости, вал, закрытые ворота, даже крючки на виселице, каземат, а на крыше каземата что-то когтистое, железное, крючковатое — не поймешь что. Скудный смертный пейзаж... (см. Т.Г. Цявловская, «Рисунки Пушкина», 1970, стр. 89).

«В этом проклятом заговоре замешаны также знаменитые писатели Пушкин и Муравьев-Апостол. Первый — лучший стихотворец, второй — лучший прозаик. Без сомнения, оба поплатятся головой», — сообщал 3 февраля 1826 года своему корреспонденту известный чешский просветитель Франтишек Челяковский. Он спутал С. И. Муравьева-Апостола с его отцом И. М. Муравьевым-Апостолом, написавшим «Путешествие по Тавриде», но грозящую опасность уловил очень точно.

Споры о степени участия Пушкина в движении декабристов, о готовности поэта выехать в Петербург в декабрьские дни 1825 года возникли среди исследователей много позже. Одни говорили: «Вряд ли можно сомневаться и в самом намерении Пушкина выехать в Петербург. Что же касается целей этого (пушкинского. — Ю. Д.) выезда, то всякое решение этого вопроса более или менее гипотетично» (сб. «Пушкин. Итоги и проблемы изучения». М.-Л. 1966, ч.2, гл.2, написанная В. Вацуро). Или: «Можно говорить об очень большой близости Пушкина к декабристам. Но абсолютно нет никакой надобности разукрашивать эту близость легендами» (А. Шебунин, «Пушкин и декабристы» — в сб. «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», М. — Л. 1937, Т. 3). (Под «легендой» подразумевались доводы тех пушкинистов, которые доказывали, что Пушкин был посвящен в заговор и ждал вызова своего друга декабриста Пущина.)

Другие исследователи — М. Нечкина, Д. Благой, А. Эфрос, М. Цявловский, Т. Цявловская-Зингер — «легенду» защищали (иные из них, правда, с некоторыми оговорками). Вот об этой «легенде» и о том, легенда ли она, я и хочу высказать свои соображения. Уж много лет я интересуюсь проблемой, и несколько раз она поворачивалась ко мне все новыми и новыми гранями.

Начну с одного очень личного воспоминания. В 30-х годах мне некоторое время пришлось работать в Республиканской библиотеке Казахстана (тогда она не именовалась еще Пушкинской). Таких, как я, там работало человек пять, и называли нас «индексикаторами». Книг было много, как потом оказалось, больше полумиллиона. Все они лежали в подвале в шершавых, плохо сбитых ящиках, и когда эти ящики расколачивали, а книги вытаскивали и складывали в общие кучи, уже невозможно было определить, что тут и откуда. Книги привозили из Оренбурга, Уральска, Петропавловска, Семипалатинска, из прочих старых сибирских и исконных русских городов. И каких только библиографических диковинок — фолиантов, залитых золотом, томов и томиков в пожелтевшей свиной коже — я тогда не насмотрелся!

Но особенно мне запомнились две книги. Они лежали на самом дне не ящика, а древнего бурого сундука. Кто-то (очевидно, сам хозяин) завернул их в толстый лист серой оберточной бумаги да еще обвязал и запечатал сургучом. Сургуч я сорвал и, надо сказать, разочаровался — ничего особенного, как мне показалось, под ним не было: третья часть альманаха Кюхельбекера «Мнемозина» за 1824 год (книга хотя не частая, но и не так уж редкая) и увесистый томик карманного формата, в крепком кожаном переплете — Фенелон, «Путешествие Телемака», Париж, 1703 год. Книгу эту не только много читали, но и штудировали. Отметки штудий остались на каждой странице, а кое-где и над каждой строкой. Но дело было не в этих не совсем понятных маргиналиях, а в надписи на первой чистой странице: «Книга, оставленная А. Пушкиным в Уральске. И. Кастанье». Об Иосифе Антоновиче Кастанье, ученом секретаре оренбургской архивной комиссии и преподавателе французского языка в оренбургской гимназии, я в то время был уже начитан и наслышан порядком. Был он человек ученый, деятельный, осмотрительный, и к его свидетельству стоило прислушаться. Во всяком случае, его статьи и описания древних памятников вошли во все монографии об архитектуре Средней Азии. И все же этого явно недостаточно, ведь никаких обоснований для своего утверждения — вот эта самая книга принадлежала действительно Пушкину и он оставил ее в Уральске — Кастанье не приводил. Да и то сказать — для чего бы Пушкин взял в такую дальнюю и трудную дорогу (поездка по пугачевским местам) «роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный, без романтических затей»? Ведь он, конечно, успел ему осточертеть даже не «в садах Лицея», а в отрочестве в Немецкой слободе. С этого «Путешествия» да еще с басен Лафонтена и начиналось на Руси обучение дворянских и чиновничьих детей французскому языку. Правда, Пушкин многие годы обостренно интересовался судьбой, пожалуй, первого героического неудачника и подвижника русской литературы — В. Тредиаковского. Главным же, или, во всяком случае, самым известным, трудом почтенного Василия Кирилловича была «Тилемахида» переложение романа Фенелона русским гекзаметром. Именно из этой огромной, осмеянной современниками и потомками эпопеи другой великий подвижник Радищев взял эпиграф уже для своего «Путешествия из Петербурга в Москву». А Радищевым Пушкин интересовался по-особенному («Вслед Радищеву восславил я свободу»). Так что какие-то мотивы перелистать Фенелона Пушкин, наверное, имел. К тому же не исключено и такое: на одной из почтовых станций какое-нибудь помещичье дитя или гувернантка (страницы хранят как будто бы ее пометки) просто забыли книгу, а Пушкин ее подобрал, а потом так же легко оставил, может быть, на следующей же почтовой станции. Все это теперь никак не установишь, и я, подумав, просто отнес книгу в отдел редких изданий: «Вот вам книга начала восемнадцатого века, возьмите». Так и простоял этот томик почти сорок лет и стоял бы еще сто, если бы в юбилейные дни о нем не вспомнили как еще об одной вновь обретенной книге из библиотеки Пушкина. Что ж, так тому и быть.

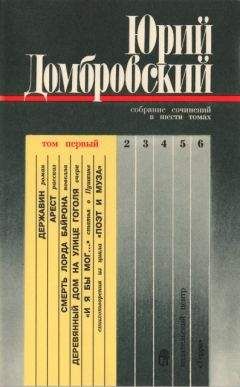

Но вот альманах «Мнемозина», когда я стал его листать, потряс меня по-настоящему. (Увы! Кажется, он скоро пропал, как изрядное количество книг из этой библиотеки.) На титульном листе его была надпись: «Кондратию Федоровичу Рылееву от Кюхельбекера». Чернила желтые, орешковые, буква «р» с фигурным завитком, я хорошо запомнил это, — так писали люди конца XVIII века. Никаких пометок в книге не было. Но зато было другое, не менее для меня волнующее: на страницах остались округлые, зеркально вывернутые отпечатки букв. Кто-то поспешно сунул в книгу исписанный листок с еще не просохшими чернилами. Что это могло быть? Письмо? Стихи? Но чьи же? Кюхельбекера? Рылеева? Другого неизвестного владельца книги примерно того же времени? (Те же старые желтые чернила.)