Это как будто голос самой «девы Эвмениды», музы вольности святой. Но тогда ведь это не экспромт, а отрывок из стихотворения.

Фамилия М. И. Воскресенского сегодняшнему читателю ровно ничего не говорит, но в начале 40-х годов и до половины 60-х прошлого века он был очень расхожим плодовитым романистом охранительного толка. Роман, о котором идет речь, как литературное произведение стоит очень малого. Но ту общественную среду (кружки), в которой зарождались подобные песни (эти куплеты «визгливым» голосом поет один из участников кружка), он определяет довольно точно. Так как роман вышел в свет в 1839 году, хочется из довольно обширного описания, посвященного этим кружкам, процитировать несколько строк. Говорится» о молодежи: «Все они принадлежали к тому жалкому, а более и смешному классу пустых людей, которых именно можно назвать н е д о в о л ь н ы м и. В 1825 году в Москве белокаменной больше, нежели когда-нибудь, развелось этой вредной, хотя и ничтожной моли в светлом хитоне, одевавшем всеобщее благоденствие, но теперь выбитой из него совершенно жезлом благоразумных распоряжений высшего начальства...»

«Все эти крикуны... по большей части молодые выскочки, не занимавшие по ограниченности своих понятий никаких должностей в обществе... любили говорить свысока, рассуждать важно о вещах, совершенно недоступных для их понятий, толковать о правлениях...»

«Кричать — разумеется, впрочем, не во весь голос и не везде, — что у нас в России все глупо, гадко, стеснено, что не дают простора уму юного поколения, что Аристократия давит плебеизм и что нет ни дороги, ни поощрения ничему изящному, высокому, героическому! «

Это, конечно, говорится не о самих декабристах, а о кругах молодежи, близкой к ним. Участь мятежников их миновала только случайно, а может быть, и вообще не миновала.

Есть один потрясающий документ, с которым мы познакомились совсем недавно.

«При возмущении 14 декабря 1825 года убито народа:

Генералов 1 Штабофицеров 1 Оберофицеров разных полков 17 Нижних чинов лейбгвардии Московского 93 Гренадерского 69 Екипажа гвардии 103 Конного 17 во фраках и шинелях 39 женского пола 9 малолетних 19 черни 903

Итого 1271 человек».

(«Заметка чиновника Департамента полиции С. Н. Корсакова о количестве жертв при подавлении восстания декабристов 14 декабря 1825 г.», хранящаяся в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина. Комплект открыток «Рукописные памятники». М. 1975, открытка № 13.)[5]

Эта тысяча и есть та «светлая моль», как ее назвал Воскресенский, и такова, значит, была цена «Благоразумных распоряжений высшего начальства».

В 1930 году, то есть сорок пять лет назад, М. В. Нечкина написала статью «О Пушкине, декабристах...» по неисследованным архивным материалам. Начиналась статья так: «О Пушкине и декабристах исписаны горы бумаги. Кажется, об этом уже «все» сказано».

А совсем недавно, в 1975 году, появилась статья И. Ф. Иоввы «Новые материалы о связях Пушкина с декабристами» («Русская литература», 1975, № 2).

Новые материалы. Все новые и новые... Поистине бесконечная тема. Такая же неисчерпаемая, как и сам Пушкин!

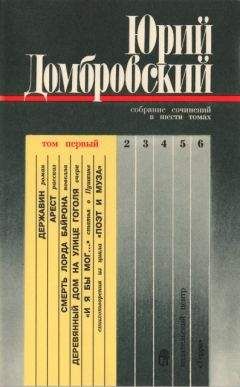

Деревянный дом на улице Гоголя

1 глава

В начале апреля 1937 года в один из ярчайших, сверкающих стеклянным блеском дней — как же отчетливо я его помню! — вдруг определилась моя судьба. Я наконец, как тогда говорили, «насмелился» — явился в редакцию альманаха «Литературный Казахстан» и положил перед секретарем редакции свой первый опыт — «роман» «Державин». Оба эти слова приходится сейчас поневоле брать в кавычки — в моем «романе» было не то 40, не то 45 страниц, на большее меня тогда не хватило.

Редакция альманаха, «Литературный Казахстан» помещалась в дощатом доме в половине небольшой комнаты, узкой и вытянутой, как коридор.

В Алма-Ате тогда стояло много вот таких времянок — не то дач, не то бараков — остатков первого строительства конца 20-х годов, тех лет, когда сюда перенесли столицу Казахстана.

Город бурно рос — не так давно был закончен Турксиб, развертывалось огромное строительство, на пустырях и казачьих полигонах вдруг возникали жилые корпуса, правительственные учреждения, многоэтажные школы; были построены здания телеграфа, Совнаркома, Дом наркоматов (в нем помещалось их сразу несколько), гостиница, управление Турксиба, но и старые лубяные коробочки тоже стояли нетронутыми. Так вот именно в такой постройке рядом со сберкассой наискосок парка и собора и размещалась редакция.

В первой половине комнаты сидела профсоюзная секретарь-машинистка и печатала свои сводки, во второй же половине, у окна, выходящего на двор, висела написанная от руки картоночка: «Редакция литературно-публицистического альманаха». В то время его штат состоял из ответственного редактора М. Каратаева, ответственного секретаря Ивана Бочарникова и заведующего прозой Гайши Шариповой. Вот эти три человека и делали альманах. Я до сих пор вспоминаю о каждом из них с чувством глубокой благодарности. Ведь именно они поочередно держали в руках мой первый литературный труд — те сорок листков, перепечатанных на машинке, которые я с великой развязностью (и со смешком даже) принес и выложил на стол.

— Что это? — спросил ответственный секретарь Ваня Бочарников, листая мою немощную рукопись.

Был он полный, добродушный, по виду рыхловатый, а на самом деле очень крепкий и, как мне сейчас кажется, походил на Пьера Безухова, или — еще ближе (хотя и специальнее) — на изобретателя первого электромагнитного телеграфа Шиллинга, как его однажды нарисовал Пушкин.

— Роман? — он поглядел на меня с некоторым недоумением. — Так тут же всего сорок страниц? Это о чем же?

Я сказал.

— О юности поэта Державина.

— Как Державина?

Тут он вскинул кудластую голову, и в его добродушных и умных глазах так и запрыгали смешинки. Несколько секунд он неподвижно смотрел на меня, и я как-то физически ясно, отчетливо почувствовал, что вертится у него на языке: «А собственно, на кой дьявол нашему альманаху нужен ваш «Державин»? Может быть, при этом он вспомнил еще и оду «Фелица», стихи, посвященные Екатерине: «Богоподобныя царевна киргиз-кайсацкия орды...», оду «Бог», еще что-нибудь подобное и совсем стал в тупик. Роман о таком поэте для альманаха, выходящего в Алма-Ате? Но он ничего не сказал больше, а только открыл первую страницу и стал ее читать. Прочитал до конца, заглянул в середину, затем в конец и громко прочитал мою фамилию.

— Это ваш подвал о государственной библиотеке в «Казахстанской правде»? — спросил он.

Подвал был мой, и крови тогда он мне испортил преизрядно. Я написал о великих книжных богатствах иностранного отдела библиотеки и о том, как они небрежно и бесхозяйственно хранятся. Главный упор, конечно, был именно на книжные богатства (первые издания Галилея, Эразма Роттердамского, Торквато Тассо), а о небрежении и о недостаточной укомплектованности отдела (работала там только одна заведующая, да и то «безъязычная») говорилось мимоходом, в последней строке. Но ученый секретарь библиотеки — дама злая, неблагожелательная и насмерть чем-то перепуганная — все равно сочла эту несчастную строку за «выпад» и произвела ряд острых демаршей — и по телефону, и лично. Я однажды уже довольно подробно и правдиво рассказал об этом, и повторяться мне не хочется. Как бы там ни было, скандал получился изрядный. Дама бегала, звонила, грозила, но никаких результатов не добилась. Подписывал тогда газету и дельный редактор — Николай Александрович Верховский, талантливый очеркист и вообще человек во всех отношениях незаурядный, — но оскомину эта история набила у меня на всю жизнь. Я тогда серьезно приуныл, и тут меня очень поддержал тот же Николай Александрович.

— Ну-ну, голову не вешать! — бодро прикрикнул он, встретив меня в коридоре. — Хорошо, правильно написали, о статье говорят — значит, толк будет! Дело вы сделали! А то, что эта самая бегает — ну так это же... — он широко отмахнулся, засмеялся и прошел — невысокий, широкоплечий человек лет тридцати пяти в роговых очках и мягкой шляпе. Через много-много лет мы повстречались с ним в редакции «Нового мира». Он печатал там серию очерков о целине (великолепную по своей деловитости и живости прозу), и при встрече этой оказался все тем же собранным широкоплечим добродушным человеком. Встретившись, мы сразу заговорили о прошлом, об Алма-Ате, о «Казправде» тех лет, об этой моей статье и, наконец, о его сотруднике — незабвенном и незаменимом заве отдела культуры Михаиле Воронцове — о нем мне сейчас придется говорить — и тогда обоим нам стало вдруг так хорошо и тепло, что как-то само собой мы решили этот вечер провести вместе. Я предложил пойти в дом, где у меня в ту пору было крепкое и давнее знакомство. Он согласился. Мы пошли. По дороге я его спросил: не удивительно ли, что гениальные пушкинское строки «мне грустно и легко — печаль моя светла, печаль моя полна тобою» прежде всего относятся не к неведомой нам «ей», а к прошлому поэта. Ведь вот нам тоже сейчас грустно и легко, и не поймешь даже, отчего так. Он неопределенно хмыкнул и перевел разговор на другое. А через час вдруг заговорил об этом же сам.