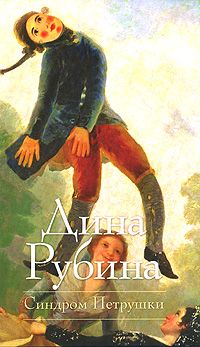

Старуха, подняв со стула необозримую корму и обеими руками стараясь вызволить юбку, защемленную в ущелье между ягодицами, потащилась за мной… Ее колокольчиковый голосок звенел райской музыкой, и так они звенели оба – старуха и шут Кашпарек, – звенели по-разному: она как ангел, он – как насмешливый шут-бубенец.

Любая, любая кукла здесь – произведение искусства, твердила старуха. Вам будет не стыдно подарить ее ни ребенку, ни взрослому, не смотрите на цену, я дам вам скидку. Знаете что – за две куклы я дам-таки двойную скидку, вам обижаться на меня не придется…

Собственно, я уже знал, кому привезу шута. Я подарю его близнецам Рами и Ривке, восьмилетним детям одной нашей тяжелой пациентки, больной шизофренией.

Они приходили к матери через день, приносили фрукты или домашнее печенье, испеченное бабушкой, садились на диванчик, держась за руки и не сводя с матери двух пар спокойных черных глаз. Им велено было проследить, чтобы мать все съела, и они следили. Эти тоже были ангелами, посыльными – из тех, что неукоснительно и спокойно исполняют порученное. Отец у них умер, бабушка тоже вряд ли собиралась жить вечно, а им самим предстояло долгие годы иметь такую вот мать. И они сидели, держась за руки и глядя на нее спокойными черными глазами, – чернорабочие ангелы, из тех, на которых держится каждая минута этого мира… Вот кому я повезу куклу. Именно Кашпарека: опасного, веселого и лихого, с булавой и колокольчиками, с крепким утиным носом, острым подбородком и лунными глазами, знающими что-то такое, чего, возможно, еще не знали близнецы.

– Вы правильно выбрали, – сказала старуха. – Это изделие одного русского мастера, нашего друга. У него двух одинаковых не бывает. У каждой его куклы свое лицо и свой характер. Я сама всю жизнь водила кукол, и скажу вам, насколько это важно, чтобы у куклы были характер и лицо. Тогда она сама вам доложит – что она хочет и чего не хочет, что любит, а чего терпеть не может. Вот тут, говорит она вам, подержи подольше мне паузу, потому что, когда я так вот медленно и вопросительно поворачиваю голову, мой правый глаз очень выразительно смотрит в зал… Понимаете? Остальное доделает кукловод, если у него есть мозги и талант… И, между прочим, вот этот самый мастер – он еще и артист, да какой! Он артист такой, что на Карлов мост не выходит, чтобы не испортить день другим кукольникам. Из благородства! Потому что, если он появится – все, сворачивай удочки: пока он на мосту, ни один турист от него на шаг не отойдет и на остальных артистов даже не взглянет. У него такие руки, что едва он прикасается к кукле, та оживает. Можете мне поверить, она оживает и двигается, как человек… Я говорю ему: «Петька, когда я сдохну, приди и просто коснись меня своей животворящей лапой. Я тогда сразу поднимусь…» Помните, в какой это книжке мертвецу кричат: «Лазарь, пошел вон!» – и тот подымается и идет себе?

Я представил эту картину: мой друг в образе Иисуса, воскрешающего крашенную, как бордельная достопримечательность, нелепую старуху: «Хана, пошла вон!»

– Боюсь, это из евангелий, – сказал я.

– Что вы говорите! – удивилась она.

Я отсчитал новенькие еврокупюры, получил чек, и пока она быстро и ловко упаковывала Петькино изделие, мы еще потрепались… Я наслаждался ее ясным умом и изумительной памятью: старуха помнила номера киевских трамваев и их довоенные маршруты, помнила день вчерашний и позавчерашний, помнила свою яму и своих спасителей, всех своих кукол, все радости и обиды, всех погибших родственников. Она была в полном порядке; она была мечтой геронтолога, эта замечательная старуха, и я все стоял у кассы и слушал голос божественных цимбал, и медлил, и медлил…

– Ладно, двинусь, пожалуй, – наконец проговорил я с сожалением. – Рад был познакомиться с вами, Хана. Рад, что зашел и увидел все эти чудеса.

Когда я коснулся ручки двери, она сказала мне в спину:

– Стойте, черт бы вас побрал!

Выползла из-за кассы, переваливаясь, как танк на ухабах.

– В душу вы мне влезли, вот что. Хочу вам кое-что показать, если только это останется между нами. Никому ни звука, ладно?

Она стояла передо мной, таинственно и победно улыбаясь размазанным клоунским ртом.

– Говорите, все это – чудеса? – спросила она, махнув рукою вокруг. – Милый вы мой, разве это чудеса! Это просто честная работа. Пойдемте со мной, я покажу вам настоящее чудо!

Повернулась и, не глядя на меня, двинулась к закрытой, выкрашенной голубой краской двери в соседнее помещение, толкнула ее и вошла, а я встал на пороге. Несколько ступеней вели вниз. Комнатка как бы находилась на полпути в подвал, да еще занята огромным низким шкафом с выдвижными ящиками; я сомневался, что мы с Ханой вдвоем здесь поместимся.

– Спускайтесь, – сказала она, глядя на меня снизу вверх. – Не пожалеете.

Вытянула из щели между шкафом и стеной стремянку, расставила ее и придвинула к шкафу:

– Только ша… Видите, там, наверху… лежит? Поднимитесь и остору-ужненько разверните покрывало.

Сейчас я заметил, что на уровне моих глаз, на верхней крышке шкафа лежит, судя по очертаниям, некто маленького роста, явно человеческих пропорций. Мне даже стало слегка не по себе.

– Но… я-то как раз покойников не воскрешаю, – заметил я со смущенным смешком.

– Вертайте, вертайте, только бережно. Иначе он голову мне снесет.

Я поднялся на стремянку и, едва не упираясь головой в потолок, принялся опасливо распеленывать сверток…

Странное дело! И позже, вспоминая эти минуты, я повторял самому себе – странное дело, странное дело: ведь я уже видел эту куклу, я видел ее в действии, восхищался ею, стараясь, впрочем, поскорее отвести от нее взгляд… Тогда почему, откинув последний слой полупрозрачной материи и увидев… – Лизу, Лизу, Лизу! – я почувствовал такое смятение, такой стыд и жжение в груди и даже… страх? Почему я умолк, уставясь на безмятежно лежащую миниатюрную женщину, вытянувшую абсолютно живые руки вдоль шелкового зеленого платья? Почему я остолбенел, глядя на фантастически точно воссозданные черты ее лица, на виртуозно затонированную кожу с крошечным прыщиком на подбородке и изумительно воспроизведенными бисеринками пота над верхней губой и у корней волос? И отчего меня вдруг охватила неуправляемая ярость – да, то была ярость, и ничего поделать с собою я не мог.

– Так вот где он ее хранит, – прошептал я, и Хана снизу спросила: – Ну как? Чудо?

– Да, – глухо ответил я. – Да.

– Жаль, не умею открыть ей глаза, – волнуясь, проговорила Хана. – Я вообще боюсь что-то тронуть: там сложнейшая механика – какие-то шарниры, тяги, кулачки… система каких-то эксцентриковых колес, и фотоэлементы, и миниатюрная гидравлика. Петька объяснял, я всего не запомнила. Он сказал: «Хана, если б ты могла заглянуть внутрь ее корпуса, ты бы в обморок упала». О, видели бы вы, как плавно она двигается! У нее на пяточках колесики. А глаза делал на заказ один из последних глазодуев Чехии, Марек Долежал: он настоящий гений, ему восемьдесят семь, живет в Брно. Петя говорит, что три дня они с Мареком бились над цветом и не могли подобрать точный оттенок, пока он не додумался просто пойти на рынок и обойти все медовые ряды. И знаете, это оказался молодой горный мед: черемуха, жимолость и клевер, богородская трава и шалфей… И тогда Марек выдул эти ее глаза. Жаль, что вы не можете увидеть, потому что это настоящие человеческие глаза со слезой… Я смотрела их танец раз восемь, и еще бы смотрела сто раз, и скажу вам: эти ее глаза под софитами сверкают и переливаются, как живые!

Слава богу, подумал я, что эти глаза закрыты, а то вообще можно было бы рехнуться. Мне – врачу, каждый день осматривающему больных, было не по себе стоять тут над спящей Лизой и говорить о ней с посторонним для меня человеком… В этом было… было нечто запретное.

Я вдруг вспомнил, как однажды на утреннем обходе, войдя в палату, застал ее спящей. Шира сказала, что у этой больной была беспокойная ночь и только под утро она заснула. Вот так и лежала, точно так – бессильно вытянувшись, с бисеринками пота над верхней губой, с протянутыми вдоль тела тонкими руками… «Не будем ее будить», – сказал я и перешел к пациентке на соседней кровати.

– Я вам скажу, но пусть все останется между нами, – вздохнув, проговорила Хана. Ее не прокрашенные на макушке седые волосы сверху выглядели, как тонзура монаха. – Тяжело произносить такие вещи. Это ведь его жена…

– Как – жена? – обернулся я, хотя понимал, что она имеет в виду, но что-то же заставило меня задать этот дурацкий вопрос. Не собственное ли смятение, скребущее душу?.. – Что значит – жена? Ведь это – кукла.

– Ну, да, да… Понимаете, жена у него – сумасшедшая, и единственная его радость – вот эта… это… существо. Он разговаривает с ней, знаете? И лучше не прислушиваться к этому разговору. Он говорит ей: «моя девочка», и «ну что, соскучилась?»… и «давай проверим ножки-ручки», и всякое такое… Я всегда ухожу, чтобы не слышать. Мне кажется, это очень интимно…