«Воздав Господу молитвы наши за здравствующих, помолимся за усопших…» После проповеди голос настоятеля согласно обряду возвысился. В тот день молитва была о нас, но не как о здравствующих, а почти как об усопших… «Особо за бывших настоятелей прихода, за его бывших викариев, за сынов его, павших на поле брани, за всех усопших, записанных в наших синодиках, за благодетелей церкви нашей…» В храме установилась мертвая тишина, и все обернулись к нам. Дедушка, четыре его внука, а за нами и Натали, сидевшая между Жан-Клодом, с одной стороны, и Вероникой с Бернаром — с другой, все мы встали… «и поименно за каноника Мушу, за каноника Потара, за доктора Соважена, за членов семей»… Следовал бесконечный перечень. Прозвучали знакомые имена, известные нам наизусть и так смешившие нас когда-то… «Онезим Кокерийа, Офели Ботте, Эрнест Малатра, отец и сын, семейство Тума-Лашассань, дарующий ныне хлеб освященный». Дедушка не двигался, все присутствующие затаили дыхание в ожидании последнего объявления, без которого проповедь не могла закончиться… «Братья и сестры, мы особо молимся за тех, кто через несколько дней покинет нас, оставив о себе очень дорогую нам память, как о прекрасной семье преданных христиан…» Дед не шевельнулся, но он уже не пытался скрыть слез. Они текли по его лицу и падали на старый пиджак.

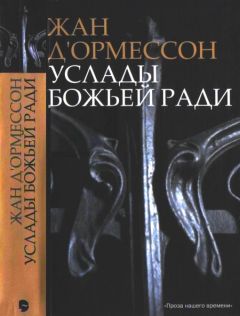

«Vere dignum et justum est, aequum et salutare… Praeceptis salutaribus moniti… Domine, non sum dignus… Benedicat vos… Воистину достойно и справедливо, равно как и спасительно… Наставленные спасительными средствами… Господи, я, недостойный… Да благословит вас…» Служба заканчивалась. Все было верно и справедливо, и Господни предупреждения нас не миновали. Я попытался в последний раз вдохнуть этот прохладный воздух, пахнущий ладаном и затхлостью, в последний раз прочесть под статуей Жанны д’Арк имена пятидесяти семи сынов прихода, павших на поле брани, с восемью приписанными позже, павшими в войне 1940–1945 годов и выглядевшими малочисленным добавлением после доброго батальона их отцов и братьев, не вернувшихся с войны 1914 года. В последний раз я прислушивался к голосам Эстели, г-жи Нои, г-жи Тиссье, певших слишком высоко под аккомпанемент фисгармонии. Вся церковь воспевала усладу Божью, вырвавшую нас из родного угла, где мы прожили всю жизнь и где первым в нашем роду нам не суждено было умереть. И мы тоже пели со всеми. Но нас уже перекрыл шум с грохотом отодвигаемых стульев и увлек водоворот людей, идущих к выходу, где после слабого света свечей, после ладана и песнопений нас встречало яркое солнце.

Была у нас и последняя трапеза. Мало что осталось из посуды: ни сервизов, ни подносов, ни рюмок. Зато остался колокол в парадном дворе, и ровно в половине первого он зазвонил в последний раз. Растерянные, но все же вовремя мы пообедали в большой столовой, пообедали кое-как, из выщербленных тарелок, запивая из случайных стаканчиков. За столом нас оказалось тринадцать, но нам уже нечего было терять, и мы не боялись, что это навлечет на нас несчастье. Там были дедушка, четыре его внука, тетя Габриэль, постаревшая на тридцать лет и выглядевшая даже старше своего девяностолетнего свекра, Натали, Вероника с мужем, Бернар, настоятель и доктор Соважен, а по правую руку от дедушки сидел Жюль в парадной потрепанной униформе сторожа охотничьих угодий семьи, который наравне с нами являлся воплощением нашего рода. Жан-Клод и его жена были в Америке у Анны-Марии. Анна занималась Мишелем. Элен уехала в Париж, чтобы подготовить наш переезд. Мы выпили немного шампанского, сохранившегося от наших былых праздников. Дедушка сидел на своем традиционном месте, с которого он организовывал когда-то балы, охоту и парады гимнастов. Он ел тунца и фрукты, поскольку так было удобнее. Мы ели уже не то, что было здоровее или вкуснее, поскольку теперь, в нынешние времена, трудные и для нас тоже, мы ели то, что было удобнее. Нам уже трудно было точно вспомнить, какие именно картины и гравюры оставили на стенах следы, то квадратные, то прямоугольные, то круглые или овальные. «А что было там?» — спрашивал Клод, показывая на удлиненное пятно в простенке. Но мы уже не помнили, то ли это была сцена охоты, то ли фотография бабушки. «Вот увидите, — прошептал Бернар, садясь за стол, — получится что-то вроде „Последнего урока“ Доде». Не было черной классной доски, чтобы написать на ней: «Да здравствует семья!» — не было прусских трубачей, громко играющих за окном, но ощущение беды было таким же: «Все кончено… расходитесь». Во время последнего семейного обеда в большой столовой Плесси-ле-Водрёя вместе со старой Эстель, передававшей нам тарелки, за нашими спинами склонялись все тени прошлого. Она это делала не очень хорошо, ошибалась, подавала их справа, а не слева: она все время плакала. И все мы ели во время этого и смешного, и горького причастия салат, орошенный слезами Эстель. В конце обеда, когда подали сыр, рука деда, наливавшего вино Жюлю, от волнения и старости слегка дрожала. У меня мелькнуло в голове, что наш последний обед в Плесси-ле-Водрёе напоминает не только «Последний урок» Доде. За столом присутствовали тени не только герцогов, пэров и маршалов, пораженных тем, что мы собираемся уехать. Присутствовала и еще одна тень, преисполненная скорее жалости к нашему горю, чем презрения к нашему предательству. Наша последняя трапеза была лишь мирской копией с другого прощального застолья. Ведь мы тоже собирались покинуть царства мира сего. Но за нашим столом не было иного Иуды, кроме Истории, которая после стольких поцелуев теперь только и делала, что предавала нас.

Мы молчали. Слышно было только позвякивание вилок и рюмок, которое мы старались приглушать. Время от времени дедушка смотрел в окно, где видел свои деревья, свой пруд и свой каменный стол в кругу лип. Поднимал вверх обе руки. Два или три раза пытался начать рассказ то про охоту, то про визит фермеров или герцогини д’Юзес, то про пребывание в Плесси-ле-Водрёе Витгенштейнов. Но закончить ему не удавалось. Тогда Пьер подхватывал эстафету и рассказывал о чем угодно, пока тишина не обрушивалась снова на наши головы, горюющие и растерянные.

Есть нам не очень хотелось. Даже то немногое, что было на столе, мы проглатывали с трудом. Обычно история развивается незаметно и медленно, благодаря чему оказываются перепутаны причины и следствия, зарождение и упадок. А в тот день история в одном из своих заключительных эпизодов выглядела обнаженной. Приключения Елеазара, воевавшего с басурманами, заканчивались творогом с клубникой. Маршалы, послы, министры Генриха II, Людовика XV и Карла X, архиепископы и кардиналы, кавалерийские атаки, грабежи, балы и, конечно, жестокость, эгоизм, безрассудство, все эти вихри такой бурной и очаровательной жизни, где было столько побед и учтивости, столько элегантности и ослепления, столько святости и гордыни, — все заканчивалось этим последним обедом. Настоятель встал, чтобы произнести благодарственную молитву.

Мы все встали. В последние месяцы и недели мы со страхом ожидали дня, когда нам придется встать навсегда из-за этого стола внутри дома и из-за другого стола, каменного, что на улице, которые оба были центрами жизни семьи. Сколько смеха слышали они! Смеялись над каноником Мушу, над странностями Витгенштейнов, над галстуками Жан-Кристофа Конта, над правительством, над семьей Реми-Мишо, над снобизмом семейства В. над нами самими, над одолевшим нас временем. Мы смеялись. И в суровости, и в строгости, и в поминании, и в молитве мы были удивительно веселой семьей. Наш мир был самым живым, и вот он подошел к концу. Итак, мы встали. Шепоту настоятеля не удавалось разрушить гнетущую тишину, установившуюся в огромной комнате. Эстель неподвижно стояла за Жюлем и теребила пальцами передник, то и дело поднося его к глазам. Губы настоятеля произнесли имя Юбера. Дедушка оперся руками на огромный дубовый стол. За этим старым столом нам пришлось пережить немало горьких моментов. Смерть любимых людей, уход в прошлое всего, чем мы восхищались, дурные выборы, нашествие врагов, одним словом, перемены, так нам ненавистные, и сам ход времени, причинявший нам много страданий. Но вот горе и веселье, несчастья и радость сблизились, став воспоминаниями, совсем слились в дорогом для нас прошлом, которое нам было доверено хранить и которым мы распорядились как плохие управляющие. Это прошлое стало теперь для нас пронзительно-сладостным, добро и зло достигли в нем божественных высот, поскольку их уже не стало. Все, вплоть до нескончаемых наших неудач, до смерти Юбера, до нашего заката и падения, — все теперь было нам дорого, все привязывало нас к прошлым дням, полным разочарования и переживаний. Покорные усладе Божьей, мы сделали свой выбор в его вечности: мы предпочли то, что он уже сотворил, тому, что ему еще предстояло сотворить. Боже, ну зачем ты создал время, стирающее прошлое и далеко отбрасывающее его в забывчивой памяти людей? Такую вот молитву возносили наши сердца, пока настоятель читал свою благодарственную молитву. Однако нам следовало бы понять, — правда, для этого надо было обладать ясностью ума, которой нам явно не хватало, — что такая наша молитва не имела смысла, так как мы любили прошлое именно потому, что оно было прошлым. Нам дорога была даже смерть Юбера, ибо она была частью нашего прошлого. Мы любили нашу агонию, ибо это тоже было нашим прошлым. Нам бы следовало, наоборот, благодарить Бога за то, что время проходит, поскольку из этого рождалось прошлое и поскольку в нашей упавшей жизнеспособности, в нашей слабости по отношению к окружающему миру именно прошлое мы любили. И нынешняя наша драма заключалась в том, что, отказавшись сначала от будущего и от настоящего, теперь, удаляясь от нашей колыбели и крова, мы лишались и прошлого.