Александр Белобратов. Томас Бернхард: постижение

Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, и этим человеком буду я.

Жан Жак Руссо. Исповедь

Быть такого не может, чтобы человек рассказал о себе правду или позволил этой правде дойти до читателя.

Марк Твен

Все, что я здесь описываю, — правда и вместе с тем и неправда, по той простой причине, что правда — только благое наше намерение.

Томас Бернхард

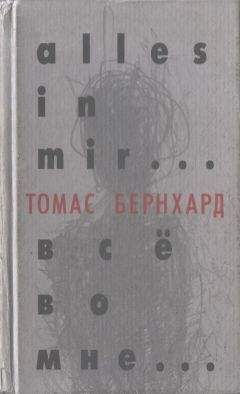

Австрийский прозаик и драматург Томас Бернхард (1931–1989), одна из центральных фигур западно-европейской литературы второй половины XX века,[12] обратился к жанру художественной автобиографии в середине семидесятых — на пике литературной ситуации, связанной с провозглашенной постструктурализмом «смертью автора» и восприятием реальности как некоей фикции, как функции текста. С 1975-го по 1982 г. он опубликовал пять повестей, в которых его, Томаса Бернхарда, детство и юность, его родственники и окружение, его историческое время и события внешней и внутренней жизни составляли главный предмет рассказа.

Давно и многими отмечено, что произведения Бернхарда в стилистическом и тематическом отношении обнаруживают существенное единство: его манера, принципы построения фразы, выбор эмфатических языковых средств, движение текста вокруг нескольких устойчивых понятий (смерть, жизнь, природа, наука, искусство), отбор протагонистов — все это выстраивается в определенную систему, имя которой — творчество Бернхарда. Это единство связано и с предельной упрощенностью и условностью его сюжетов, их педалированной фикциональностью. Содержание романов Бернхарда может быть передано несколькими словами. Так обстоит дело, к примеру, со «Старыми мастерами» (1985): некто Атцбахер приходит в Художественно-исторический музей в Вене, где ему назначает встречу его старинный знакомый, музыковед Регер, 82-летний старец, принадлежащий к слою обеспеченной буржуазии, человек очень образованный, прекрасно разбирающийся в музыке, живописи, литературе и т. п. Придя на час раньше, Атцбахер наблюдает за Регером, восседающим на скамейке в одном из залов перед картиной Тициана, — вот уже тридцать (!) лет подряд он приходит сюда через день. Наблюдая за Регером, Атцбахер мысленно воспроизводит его многочисленные монологи и высказывания. В конце книги, когда наступает назначенное время, Атцбахер подходит к Регеру узнает, — после некоторой словоохотливой прелюдии со стороны последнего, — что Регер приглашает его в театр, на «Разбитый кувшин» Клейста.

«Я и впрямь побывал вместе с Регером сегодня вечером в Бургтеатре ‹…› Постановка была ужасной».

Один немолодой человек, год назад потерявший жену, с которой прожил не один десяток лет, приглашает другого немолодого человека в театр. Фабула этим исчерпана. Сравните с другими, не намного более сложными фабулами. В «Стуже» (1963) студент-медик по поручению врача-профессора направляется в глухую горную деревушку, чтобы понаблюдать за братом врача, пожилым художником Штраухом, пребывающим в сильном нервном расстройстве. Студент знакомится со Штраухом, становится его постоянным партнером по прогулкам и разговорам, вернее, слушателем длинных монологов художника. В конце романа Штраух исчезает в заснеженных горах: можно предположить, что он кончает жизнь самоубийством. Так же обстоит дело и с другими романами Бернхарда — с «Помешательством» (1967), «Известковым карьером» (1970), «Корректурой» (1975) и др. Повествовательный компонент сокращается до минимума, замещается пространным монологизированием его немногочисленных персонажей, столкновением и взаимопроникновением их систем мышления.

Несомненно, эта сторона в романном наследии австрийского автора резко отличается от того, к чему привык русский читатель. Бернхард словно бы реализует давнюю максиму Роберта Музиля (1880–1942), писателя, которого он хорошо знал и любил. В конце первой книги «Человека без свойств» (1930) Ульрих, главный герой произведения, размышляет о том, что он утратил «примитивную эпичность», утратил «закон порядка повествования»: «Большинство людей в основе своего отношения к самим себе — повествователи. Они не любят лирику или любят ее лишь минутами ‹…› они любят последовательный порядок фактов, потому что он походит на необходимость, и, воображая, что у жизни их есть "течение", чувствуют себя как-то укрытыми от хаоса» (пер. С. Апта).

Томас Бернхард не намерен укрывать своих читателей от хаоса. Мира, поддающегося изображению, пластичного, обладающего логикой событийной последовательности — этого мира, по Бернхарду, не существует. Этот несуществующий мир, пытающийся утвердить себя в реальности, есть лишь «ложный фасад», лишь воплощение примитивной эпичности. В романной прозе Бернхарда мы погружаемся в мир рассказываемый, в мир, в котором в форме монолога, путаного, перескакивающего с одной темы на другую, однако жестко скрепленного лейтмотивами, лексическими и фразовыми повторами, перед нами предстает «голый человек на голой земле», некая экзистенция, некий комплекс оценок, ощущений, реакций, фобий и надежд.

В автобиографической пенталогии минималистский сюжетный рисунок прежних его произведений уступил место плотно прописанной реальности жизненной истории, достаточно точно (с некоторыми незначительными отступлениями) воспроизведенной, а «я» придуманных автором героев-повествователей заменила личность самого Томаса Бернхарда. Повесть «Причина: прикосновение» (1975) опирается на трагические события последних военных и первых послевоенных лет, проведенных подростком Бернхардом сначала в нацистском, а затем в католическом интернате в Зальцбурге. «Подвал: ускользание» (1976) посвящен началу самостоятельной жизни Бернхарда, в шестнадцать лет оставившего гимназию и три года проработавшего помощником продавца в продовольственной лавке на одной из «жутких окраин» города. «Дыхание: выбор» (1978) и «Холод: изоляция» (1981) хронологически продолжают две первые части пенталогии — речь в них идет о тяжелейшем легочном заболевании, постигшем юношу, о многих месяцах, проведенных им на больничной и санаторной койке, и о его борьбе не только и не столько за жизнь, сколько за новое ее осмысление, за выбор своей судьбы, связанной с искусством и одиночеством, В «Ребенке» автор возвращается к самому началу своей жизни, к отдельным обстоятельствам своего рождения и первых детских лет в ситуации пятидесятилетнего художника, осмысляющего факты прошлого.

При всей мозаичности автобиографического повествования Бернхард создает довольно цельное полотно, привлекающее читателя кажущимся большим жизнеподобием, связанностью с социальным и бытовым миром, с рассказанными «историями». Автор подчеркивает свою установку на «добросовестную» фиксацию событий: «то, что я пишу, необходимо записать именно теперь, а не позже, именно в ту минуту, когда у меня есть возможность непредвзято вернуться к прошлому, восстановить то, что было в детстве, в юности, ‹…› описать прошлые события добросовестно, честно и нелицеприятно: и надо воспользоваться этой возможностью именно в данное время, рассказать всю правду, восстановить, воскресить прошлое, его истинную сущность» («Причина»), Заключая с читателем подобное «автобиографическое соглашение» (Ф. Лежен), он оказывается в ситуации, которая требует от него, помимо упомянутых качеств, еще и ответственности за свои рассказы о себе, о мире и о людях, с которыми он делил пережитое. Автобиографическое «я» не позволяет ему укрыться за маской (или масками) его персонажей, и каждое высказывание читатель вправе приписать не литературному «я» повествователя, а «паспортной личности повествующего» (Б. Дубин).

В случае с Бернхардом такой жанровый выбор был чреват существенными последствиями. И без этого творчество австрийского писателя воспринималось далеко не спокойно и не однозначно. Упреки в человеконенавистничестве, в отсутствии «этического ригоризма», в очернительстве, в профессиональном «поношении публики» занимали немалое место в суждениях о прозаике и драматурге при его жизни. Надо сказать, что подобные суждения не исчезают и после смерти художника. К примеру, известный австрийский режиссер и артист кабаре Вернер Шнайдер в 1999 г. в интервью журналу «Профиль» упрекает писателя в «тоталитаризме» и говорит о его произведениях как о пище для «удовлетворения мазохистских потребностей обывателя».

Литературная критика по поводу Бернхарда постоянно испытывала раздражение: жизнь ведь не такова, она выглядит совсем иначе, имеет совсем иные смыслы. Особенно сложно обстояли дела с Бернхардом в самой Австрии. Не раз и не два публика, пресса, далеко не рядовые политики остро реагировали на Бернхарда. В самом деле, как можно писать такое? Я цитирую из «Старых мастеров» об австрийцах: «‹…› Каким бы интересным и оригинальным ни казался австриец, он всегда либо отъявленный нацист, либо закоснелый католик». Или там же об учителях: «Вряд ли есть у кого-либо более скверный эстетический вкус, чем у учителей. Они и ребятам портят вкус в начальных классах ‹…› отбивают интерес к искусству ‹…› учителя душат живую жизнь, чтобы погубить ее вовсе ‹…›. К учительской карьере стремятся лишь сентиментальные тупицы из низших слоев среднего сословия. Учитель — это инструмент в руках государства, а поскольку само австрийское государство духовно и нравственно впало в полный маразм и не несет в себе ничего, кроме насилия, разложения и губительного хаоса, то и учитель не может нести детям ничего, кроме насилия, разложения и губительного хаоса».