Довольно туманно, но, впрочем, ясно. Образы прошлого, гиганты Рафаэль, Рембрандт — «угасшие скорлупы»…

Казалось, куда идти? Но потратим несколько мгновений и прочтем еще один текст:

«Первыми признаками перехода на эту новую плоскость были в самых сейчас свободных искусствах — в живописи и в музыке — сдвиг и преломление реальной формы. И оба эти искусства стоят на ясной и неуклонной дороге к окончательному переходу с плоскости материальной на плоскость отвлеченную, так сказать, с плоскости логики на плоскость алогики. Лучше с завязанными глазами бросить палитрой в холст, бить кулаками или топором по глине или мрамору, сесть на клавиатуру, чем слепо и бездушно быть рабом изношенного трафарета».

Подобная «философия» едва ли требует комментариев.

О ней можно было бы и не вспоминать, если бы наше молодое искусство не подвергалось весьма яростным атакам подобных пророков.

Эти энергичные пропагандисты уродства были порою весьма влиятельны и занимали ключевые позиции на изофронте тех дней. И надо было сказать слово самому Владимиру Ильичу Ленину, чтобы поправить вконец заблудившихся деятелей новой «пролетарской культуры». Навсегда в памяти останется мысль Ленина:

«Почему нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного… только на том основании, что оно «старо»?»

Предельно ясная логика, положение, казалось, не требующее доказательств. Но, чтобы понять и осмыслить даже непреложную истину, необходимо было время.

Солдаты переходят на сторону революции.

Творческий путь Юрия Пименова тоже был не прост и не однозначен. Искусство молодого художника развивалось, росло, претерпевало ряд изменений.

Первые картины Пименова, яркие, острые, сразу заставили о себе говорить. Но самого живописца потом не устраивала открытая, порою несколько схематическая заданность полотен, присущая ОСТу. Его тревожило несовершенство пластики, некоторая холодность, рациональность собственных ранних работ.

Пименов переживает суровую переоценку своих молодых увлечений. Он вспоминает сам:

«Ходлер на первых порах был моим божеством, которое я позже возненавидел…»

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

Процесс переосмысливания был нелегок и порою мучителен. Вот что рассказывал сам художник об этой поре:

— 1932 — 1933 годы… Это было мое трудное время.

У меня расползлись нервы, я совсем не мог работать. К тому же меня постигли и профессиональные беды: одну книжку, которую я иллюстрировал, за рисунки признали формалистической, и я оказался без денег и без работы, так как после этой книжки работы в журналах мне не давали, и мы существовали на те деньги, которые стенографией зарабатывала моя жена.

Моя депрессия затянулась, — я совсем перестал работать и для себя, мы жили в это время очень одиноко, друзья моих совсем молодых лет отошли от меня, они даже перестали мне и звонить, — я понимал их, — они были молоды, в расцвете жизненного азарта, в обаянии первых настоящих профессиональных успехов, в водовороте в общем веселой жизни, — и мои внешне минорные настроения были им не по душе.

Я говорю «внешне», потому что состояние мое тогда было сложнее такого простого определения.

Говоря словами Диккенса, «это было худшее из времен, это было лучшее из времен, это были годы отчаяния, это были годы надежды».

Стараясь выйти из своего трудного состояния, слушаясь советов врачей и некоторых новых друзей, которых я приобрел, — а смысл их советов был в том, чтобы быть в жизни и пробовать подходить к работе, я начал бродить, уезжая на пригородных поездах подальше от Москвы…

Возвращение Персефоны.

Я уезжал на целый день, очень далеко, ложился в густую траву, полную своих шорохов, своей жизни. В воздухе жужжали пчелы, высоко в небе стояли белые июльские облака. Я открывал прекрасные для себя маленькие речки с узкими деревянными мостами, с мостками для стирки белья — речки, к которым подходили совсем небольшие деревни, где старые ивы опускались к воде и где на берегах с криками купались загорелые, коричневые ребята и розовые, молодые бабы.

Я возвращался вечерами поздно. Мне навстречу шли люди с поездов, они были утомлены своими днями и спешили в свои дома, где, вероятно, их ждали семьи, холодное молоко из погреба, горячая картошка с плиты.

Я жил тогда с острым ощущением счастья, открывающегося мне теплого, живого мира, который вытеснял постепенно и подавленность состояния и те умозрительные, придуманные схемы, которыми я пользовался раньше как художник. И у меня поднималось желание работать, желание писать и писать прямо с натуры, с живой натуры, которая так богато, тонко и прекрасно существовала вокруг.

Слушая этот рассказ Юрия Ивановича, я невольно вспоминал его же рассказы об Удельном, реке Македонке, о его первом знакомстве с русской природой. И снова природа, натура открывала, как и некогда совсем юному Пименову, новые горизонты для познавания мира и живописи!

Вспоминаются мудрые слова Ренуара:

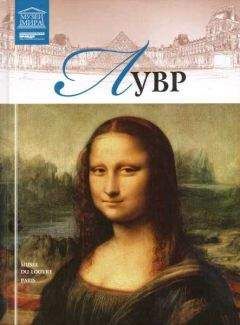

«Мы родимся, не зная ничего. В нас лишь множество возможностей. Однако открыть их — нелегкое дело! Мне понадобилось двадцать лет, чтобы открыть живопись. Пришлось двадцать лет наблюдать натуру и главное — посещать Лувр…»

Тридцатые годы… Москва. Центр столицы в лесах. На месте двухэтажных домишек Охотного ряда кипит стройка… Москву-реку не узнать — одевают в гранит берега. Возводят новые мосты… На утицах города чад, дым, угар… Кладут асфальт, заливают древнюю булыгу. Ломают «старое»… Снесли Сухаревскую башню, Страстной монастырь… Сгоряча порубили столетние липы на Садовом кольце…

Новая Москва.

Начали стройку метро… На улицах — веселые молодые ребята и девчата в касках, в комбинезонах, перепачканные рыжей глиной, — метростроевцы.

Расширяют улицы. Двигают дома… Город меняется на глазах.

1937 год… Москвич Юрий Пименов пишет холст, в котором раскрывает перед зрителем новый пейзаж столицы, — «Новая Москва»…

Летний день. Жара. В сизом мареве тают новые дома Охотного ряда…

Сегодня, когда двадцатиэтажных махин в Москве сотни, эти первые стройки тех лет кажутся, может быть, небольшими. Но в те далекие дни реконструкция Охотного ряда была символом московской нови.

Навеки сгинули лабазы и лавки и уступили место белым зданиям, вызывавшим чувство гордости у тогдашних москвичей.

«Новая Москва»…

Легко бежит машина по асфальту площади Свердлова.

Пестрый калейдоскоп людской толпы, верениц машин разворачивается перед глазами водителя — молодой женщины с короткой прической (как видите, моды через треть века вернулись на круги своя), в легком летнем платье.

Во всем полотне Пименова разлито чувство увлеченности жизнью. Оно в цветах гвоздики, пунцовой и белой, прикрепленных к раме ветрового стекла. В блеске асфальта и в трепете алых флажков на Колонном зале Дома союзов.

В бликах солнца, играющих на полированных кузовах автомобилей, и в пестрой мозаике толпы пешеходов…

Тайна очарования пименовского полотна — в движении, которое пронизывает каждый мазок в картине.

Правда, этот дробный импрессионистический мазок вызвал гнев у некоторых искусствоведов, считавших в ту пору художников типа Ренуара или Дега формалистами.

Но, думается, едва ли стоит ворошить эти ошибки критиков, которым свойственно порою заблуждаться, как, впрочем, всем смертным…

Итак, перед нами,Новая Москва» — картина, ставшая хрестоматийной, она экспонирована в Третьяковской галерее рядом с другими полотнами Пименова.

Кстати, работы Пименова в Третьяковке — рядом с работами Дейнеки, в одном и том же зале… Так через пятьдесят лет после первой выставки вновь эти два мастера экспонируются рядом, плечом к плечу…

Следы шин.

Жизнь Пименова-художника, ровесника нашего века, непроста. Немало испытаний предложила ему судьба. О годах Великой Отечественной войны художник рассказал:

— В памяти остался день, когда хлынул проливной дождь. Старая московская Ордынка, бесконечные толпы людей, танки, выходящие с Красной площади, с парада Победы, и слезы на лицах, смешанные с дождем…

И сразу из памяти возник сорок третий… Северо-Западный фронт. Разбитая станция Бологое… Прифронтовая дорога, уложенная для прохода машин бревнами. Уничтоженная станция Пола. Лунная ночь. Поезд под бомбежкой. Это все забыть нельзя. И наш сегодняшний день понимается глубже через наплыв обожженных фронтовых картин.

Юрий Пименов в дни войны написал полотна, в которых выразил тяжесть и тревогу московских будней той поры.

«Ночная улица»…

Метет поземка… 1942 год. Затемнение. Из морозного мрака холодными призраками выступают мертвые громады домов.