Ветер вытряхнул из урны разноцветный фантик и потащил его по асфальту. Журналистка проводила фантик прищуренным взглядом и повернулась к отцу Андрею.

– Так как насчет еще одной порции мороженого? Мне кажется, я ее заслужила.

– На все сто.

Отец Андрей поднялся со скамейки и отправился к лотку с мороженым.

Глава 4

Мне нужны эти два месяца

Высокий, красивый мужчина в коричневом пальто с меховым воротником и в теплом французском кепи шел по заснеженному тротуару Мясницкой улицы. Внешность мужчины была столь необычна, что прохожие оглядывались ему вслед и восторженно покачивали головами. Удивлял их, в первую очередь, рост мужчины – в нем было едва ли не два метра, а уже во вторую – лицо; увидев такое лицо однажды, уже невозможно было его позабыть. Лицо сильное, с полными, чувственными, но в то же время мужественно и даже как-то высокомерно-мужественно очерченными губами.

Когда гигант проходил мимо магазина одежды «Весна революции», из двери магазина вышел почти столь же высокий человек. Человек этот был в черном кашемировом пальто. На согнутой в локте руке висела черная лакированная трость с золоченым набалдашником в виде головы хищной птицы. Лицо у мужчины было неприятное – бледное, одутловатое и какое-то нерусское. Маленькие голубые глаза смотрели отчужденно и холодно. Неприятное впечатление дополняла лысая голова, на которую мужчина, едва покинув магазин, напялил котиковую шапку устаревшего фасона. На пальце мужчины при этом сверкнул перстень с огромным дымчато-серым камнем.

Мужчина в котиковой шапке посмотрел вслед удаляющемуся гиганту, усмехнулся и громко окликнул:

– Герр Маяковски!

Гигант остановился. Повернул голову и глянул на мужчину в котиковой шапке из-под нахмуренных бровей.

– А, это вы, – сказал он слегка удивленно. – Какими судьбами в Москве?

– Бизнес, – с улыбкой ответил человек в котиковой шапке. – Ужасно рад вас встретить, герр Маяковски. Вы сильно спешите?

– А вам-то что?

– Позвольте мне пройтись с вами. У меня есть к вам разговор.

– Валяйте.

Маяковский повернулся и зашагал дальше, не слишком заботясь о том, нагонит ли его человек в котиковой шапке. Тот, однако, нагнал и пошел рядом.

– Вы кое-что обещали мне в Берлине, герр Маяковски, – заговорил он дружелюбным голосом.

– Да, я помню, – не поворачиваясь, ответил Маяковский.

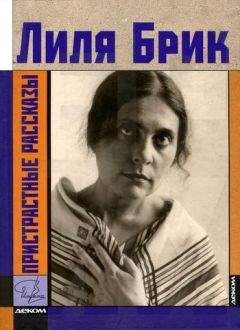

– И что же? Вы передали мое предложение фрау Брик?

– Угу. Упаковал, перевязал красной ленточкой и передал лично в руки, – грубовато ответил Маяковский.

– Замечательно! Я знал, что вы человек слова. И что же решила фрау Брик?

Маяковский резко остановился, и человек в котиковой шапке, шедший слегка позади, налетел на него. Маяковский ожидал, что сила удара отбросит назойливого немца в сторону, но тот устоял, и, чтобы самортизировать толчок, Маяковскому самому пришлось покачнуться и отступить на шаг.

На губах немца промелькнула улыбка – слишком жесткая для общего слащавого выражения лица. Впрочем, она тут же исчезла.

– Прошу прощения, – виновато проговорил немец, абсолютно русским жестом приподняв котиковую шапку так, как это делают московские интеллигенты. Голос у него был неприятный. Вроде вежливый и в то же время отталкивающе-холодный, как если бы кусок острого стекла завернули в бархатную тряпочку. – Так что ответила фрау Брик? Она достанет мне кольцо?

– А почему бы вам самому не заняться поисками кольца, раз уж вы в Москве? – сухо осведомился Маяковский.

– Есть причины, – уклончиво ответил немец.

– Какие? – прямо спросил поэт.

Немец заколебался.

– Ну… Все же я иностранец. А иностранцы в вашей стране чувствуют себя несколько… стесненно. Слишком много навязчивого внимания.

– Русским за границей тоже несладко, – сказал Маяковский. Усмехнулся и добавил: – На собственной шкуре испытал.

– Да-да, я о таком слышал! – с готовностью улыбнулся немец. – Слежка, отчеты в иностранное ведомство – прямо как в настоящем шпионском детективе. Что делать, мы с вами по разные стороны баррикад. Но лично нам с вами нечего делить. Так как насчет кольца, герр Маяковски?

– Не думаю, что сделка удастся, – ответил поэт.

– Но вы дали слово, – с упреком произнес немец. – И теперь должны ответить за него.

– Ответить? Чем, интересно? Уж не жизнью ли? – иронически поинтересовался Маяковский.

– Возможно, что и так, – сказал немец, прищуривая холодные глаза, и в голосе его на этот раз не было ничего смешливого или приветливого.

Несколько секунд мужчины смотрели друг другу в глаза. Наконец Маяковский скривил рот набок и пробасил скрежещущим голосом уличного драчуна:

– Послушайте, херр Лысофф, отвалите, если не хотите беды. Встречу вас еще раз – набью морду. А если и это не поможет – переломаю ноги и сброшу с Москворецкого моста. Ферштейн?

– Ja, – усмехнувшись, ответил немец.

Маяковский повернулся и пошел своей дорогой, а человек в котиковой шапке остался стоять, где стоял. Когда Маяковский отошел шагов на десять, немец снова усмехнулся, поднял руки и произвел в воздухе несколько движений, словно оплетал удаляющуюся фигуру поэта невидимой паутиной. При этом жирные губы немца быстро и беззвучно шевелились, будто он читал про себя какую-то молитву или заклинание. Все это заняло несколько секунд, после чего немец опустил руки, повернулся и зашагал в другую сторону, бодро постукивая черной тростью по обледенелому бордюру тротуара.

На мосту, лицом к закованной в лед реке, стояла женщина, одетая во все черное. Черное пальто, черные перчатки, черный платок на голове. Маяковскому сделалось неприятно, словно он увидел перед собой черную кошку, которая собирается перебежать дорогу, и он чуть было не повернул назад. Но упрямство и здоровый скептицизм взяли свое.

Когда он проходил мимо, женщина обернулась и насмешливо произнесла:

– Золотой, красивый, дай погадаю!

– Нечего мне гадать. Я все про себя знаю, – бросил поэт, не останавливаясь.

– Про себя да, а про Лилю? – произнесла за его спиной цыганка.

Маяковский остановился как вкопанный. Посмотрел на цыганку через плечо. Прищурил темные глаза.

– Что вы сказали?

– Я говорю: дай руку, касатик, погадаю!

– Нет, после этого.

– Сказала, что расскажу тебе все за половину. За половину цены!

– А мне послышалось… Ладно, не важно. Сколько берешь?

– Сколько не жалко, касатик!

Маяковский вынул из кармана руку, стянул с нее перчатку и протянул цыганке огромную ладонь. Она тоже сняла перчатки. Взяла ладонь поэта холодными белыми пальцами. Маяковский вдруг подумал, что у нее очень красивые пальцы. И слишком ухоженные для простой цыганки. Он уже хотел спросить, но тут цыганка заговорила:

– Напрасно травишь душу, милый. Любовь пройдет, придет другая. Но впереди у тебя тяжелое испытание. Захочешь все закончить. Когда решишься – увидишь человека. Не проходи мимо, иначе – беда.

– Какая беда? – прищурился Маяковский.

– Смерть! – ответила цыганка. – Не спасешь его – пропадешь сам.

– Да кого его? – спросил поэт. – Про кого ты говоришь?

– Ты его узнаешь. Он – это ты.

Маяковский отдернул руку.

– Чушь какая-то. Двойника своего, что ли, увижу? Так я его каждый день в зеркале вижу. Глупости твое гадание, цыганка. Пошлый пережиток.

Цыганка вдруг затряслась, словно ее заколотил озноб, прикрыла лицо ладонями и громко сказала, почти крикнула:

– Не играй в рулетку! Не играй! Не повезет – умрешь!

– В рулетку не играю. Предпочитаю карты, – отрезал Маяковский. – И вообще, шли бы вы лучше, девушка, на курсы машинисток. И вам хлеб, и государству польза.

Маяковский повернулся и зашагал своей дорогой. Минут через десять он вдруг остановился как вкопанный. Маяковского поразил один странный факт: он вдруг понял, что не помнит лица цыганки, будто он на него и не смотрел. Но ведь должен был смотреть! Хотя… «Видно, я слишком сильно был занят собой, – решил Маяковский. – Да и темно было. А фонари там разбиты».

И он выбросил эту чушь из головы.

Маяковский бродил по городу, понурив голову и глядя на заснеженный тротуар, как в бездонную пустоту. Казалось, что, погруженный в свои мысли, он шагает, не разбирая дороги. Так оно и было. По крайней мере, часом позже, когда ноги привели поэта к кирпичному дому в Водопьяном переулке, вид у него был растерянный, словно он и сам не мог понять, как здесь оказался.

Маяковский задрал голову, долго глядел на два освещенных окна во втором этаже. В зашторенных окнах мелькали тени. Несколько раз поэту показалось, что он слышит отдаленный женский смех и звон бокалов.

Маяковский привалился плечом к стене и глухо застонал. Из глаз его потекли слезы.

– Что же ты со мной делаешь… – прошептал он.

В лицо поэту дул холодный ветер, но он его не замечал, как не замечал и катившихся по щекам слез. Он снова посмотрел на горящие окна, на эти огненные карты в руках у мрачного шулера особняка. Губы яростно зашептали: