Комната смахивала на больничную палату: светло-серой окраски стены, узкая кровать с жесткой металлической сеткой, стул, тумбочка, возле двери плетеная проволочная урна. Только небольшое окно, забранное прочной чугунной решеткой, да массивная дверь с амбразурой глазка посередине разрушали иллюзию мирного больничного покоя.

Уже вторую неделю Алексей томился в этой комнате, в полном неведении причины, побудившей лагерное начальство заточить его в комфортабельную одиночную камеру. Заставили помыться в бане, переодели в добротный серый костюм, кормили досыта. Каждое утро к нему заходил седой согбенный человек, в белом измятом халате – парикмахер. Сноровисто взбив мыльную пену в фаянсовой чашке с потускневшей позолотой на стенках, он мягкими вкрадчивыми движениями накладывал помазком белые хлопья на подбородок и щеки, затем минуту колдовал над золингеновской бритвой, подправлял лезвие на ремне-точилке и молниеносными, вымеренными до миллиметра взмахами узкой полоски сверкающей стали с неимоверной быстротой уничтожал растительность на лице Алексея.

Несколько раз Алексей пытался заговорить с ним, благо охранник оставлял их наедине, замкнув дверь, но парикмахер, казалось, был глух и нем – бесстрастное лицо, отсутствующий взгляд, ни одного лишнего движения.

Кроме парикмахера, три раза в день его одиночку посещала миловидная особа лет двадцати пяти с судками с пищей, такая же неразговорчивая, как брадобрей.

По истечении второй недели, вечером, в комнату вошел тощий вербовщик РОА в штатском в сопровождении девицы, которая несла в руках поднос с бутылкой "Мартеля", двумя рюмками и бутербродами с ветчиной и сыром; оставив все это на тумбочке, она бесшумно вышла, плотно прикрыв дверь.

– Удивлены? – тощий присел на стул и закурил.

– Что вам от меня нужно?

– Пейте, – тощий вместо ответа наполнил рюмки. – Чудесный напиток… – отхлебнул глоток. – Бодрит. Ну что же вы? Не стесняйтесь.

– Спасибо. Я не пью.

– Компания не устраивает?

– Я этого не сказал.

– Но подумали. Впрочем, это не столь важно, – тощий поискал глазами пепельницу и, поморщившись, стряхнул пепел на пол.

Некоторое время он пристально рассматривал Алексея, затем, осушив рюмку до дна, спросил:

– Сколько вам лет?

– Двадцать девять.

– Завидую. Молодость. Да-да, по сравнению со мной вы еще юнец…

– Если вы меня хотите завербовать в РОА, то не стоит тратить времени попусту.

– С чего вы взяли? Отнюдь. Я. бы мог предложить кое-что получше.

– Представляю… Хочу вас уверить, что моя кандидатура вовсе не подходящая на роль изменника Родины.

– Слова, все это слова, молодой человек! А что касается кандидатуры… Ваша фамилия?

– Малахов, если это так важно.

– Зачем вы меня обманываете?

– Я сказал правду.

– Хорошо, пусть так, – тощий вытащил из внутреннего кармана записную книжку, раскрыл ее, полистал. – Малахов, значит… А вот по моим данным вы граф Алексей Воронцов-Вельяминов, молодой человек!

Алексей побледнел: откуда у этого человека такие сведения? Кто он?

– Почему вы молчите? Да-да, вы – граф Воронцов-Вельяминов. Надеюсь, отрицать это бессмысленно…

– Ну и что из этого? – Алексей справился с волнением.

– А то, что вы скрыли от большевиков принадлежность к дворянскому сословию, свое знатное происхождение. Конечно, ничего зазорного в этом нет. Совдепы дворян не жаловали. Кому хотелось гнить в их тюрьмах? Не так ли? Так!

– Давайте оставим этот разговор, – Алексей упрямо мотнул головой. – В данный момент мое происхождение никакой роли не играет. Я солдат. Советский солдат. Я дрался с оружием в руках против немцев. Я пролил свою кровь за Россию.

– И зря, совершенно зря! Ради чего? Большевики сражаются за свои идеалы, в конечном итоге, за свою жизнь, свои привилегии. Но вы дворянин, какое вам дело до этого? Почему вы стали в строй тех, кто вас ненавидит, считает врагом?

– Вы не правы.

– Нет, прав! Я понимаю, всеобщая мобилизация, в военное время этого избежать нельзя. Но почему, попав в плен, вы даже не сделали попытки изменить свою судьбу? Ведь немцы к русскому дворянству относятся благосклонно. И это тоже понятно: большевистская система рухнет (в скором времени, подчеркиваю) и тогда именно вам придется стать у руля России. Тогда о какой измене идет речь? Кому? Большевикам – нет, будущей великой и могучей Российской державе – да, если вы откажетесь внести свой вклад в святое дело освобождения Родины от большевизма. Подумайте. Я вас не тороплю. Этот разговор мы продолжим. До свидания!

Такой внутренней опустошенности Алексей не знал даже в дни тяжелых испытаний, которые ему выпали за эти полтора года. Жил надеждой, которую не могли уничтожить ни побои охранников, ни подневольный труд, ни полуживотное существование в концлагерях, надеждой возвратиться домой с незапятнанной совестью и снова драться с врагами. А этот вербовщик РОА в пятиминутной беседе срубил под корень все его мечты, которые на поверку оказались иллюзией. Сумел найти самое уязвимое и больное место.

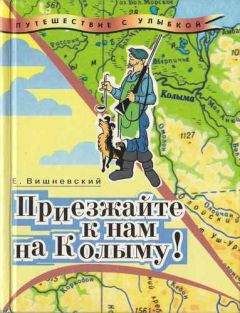

Вспомнилось… Мать пролежала в больнице до середины января 1931 года. За это время Алексей получил от Петухова всего лишь одно письмо и посылку с продуктами, отправленную кем-то с ленинградского Главпочтамта, – видно, случилась оказия. В письме Василий Емельянович был скуп на слова и избегал упоминаний об отце: описывал природу Колымы, обычаи и нравы населения, рассказывал про охоту и рыбалку, к которым был явно не равнодушен.

Выздоровев, мать с головой окунулась в работу, часто ездила по командировкам, была несколько раз и за границей. В их отношениях появилась отчужденность и даже сухость. От этого страдали оба, особенно Алексей. Впрочем, кто знает, что творилось в душе матери: она и вовсе замкнулась в себе, начала курить, хоть врачи категорически запрещали, дома появлялась редко, переложив заботу о сыне на свою родственницу Анфису Павловну, которая по ее просьбе перебралась к ним из Твери.

Предоставленный фактически самому себе, так как Анфиса Павловна, старушка болезненная и очень богомольная, днями просиживала у окна за чтением священных писаний, Алексей как-то незаметно сдал в учебе, особенно в точных науках – математике и физике. Может, этому способствовало еще и увлечение спортом – сразу после уроков он спешил на теннисный корт, где и пропадал до вечерней поры.

В теннисе ему прочили большое будущее; многие тренеры положили глаз на крепкого, быстрого парня, основным коньком которого была мощная подача и не по годам развитая тактическая мудрость, но Алексея лавры чемпиона не прельщали, к великой досаде и недоумению тех, с кем он был дружен. Дружен, но не откровенен до конца – никто не мог хотя бы на миг заглянуть в тайные уголки души с виду спокойного до флегмы юноши с мягкой застенчивой улыбкой.

Впрочем, тех, которые могли с полным основанием считаться его друзьями, было очень мало. Особенно Алексей почему-то сторонился девушек, что еще больше их влекло к этому красивому молчуну – все его поступки как в школе, так и за ее стенами, были окружены ореолом таинственности, который, конечно же, на самом деле был больше плодом фантазии юных дочерей праматери Евы, чем соответствовал действительности.

Если и было что удивительным, так это то, с каким стоицизмом Алексей переносил страдания, которые так неожиданно принес в его жизнь честный и человечный Петухов, совершенно не предполагая этого. Неожиданно для всех, кто его знал, Алексей перешел в другую школу. И вовсе не потому, что первая школа находилась далеко от дома: ему до боли сердечной было стыдно смотреть в глаза своим товарищам, а особенно тем, кто его рекомендовал в комсомол. Но признаться, что он сын графа, у него не хватало мужества.

Алексей придумывал множество оправданий на этот счет, чтобы успокоить себя и, следуя житейской логике, во многом был, конечно, прав, но обостренное чувство собственного достоинства и совестливость восставали против такого двойственного существования, и от этого он еще больше терзался сомнениями и занимался самобичеванием.

И все же самым непонятным и временами тягостным для него было то, что он вопреки здравому смыслу, по его мнению, все чаще и чаще думал об отце, думал с любовью, с душевным трепетом, а иногда, уединившись, беседовал с ним, как с живым, поверяя свои тайные мысли и чаяния. И – странное дело – находил в этом утешение.

По настоянию матери он поступил на юридический факультет института, хотя к юриспруденции относился довольно прохладно. Годы учебы в институте пролетели незаметно и быстро. Учился Алексей далеко не блестяще (хотя с его способностями мог бы), но вполне сносно, получал стипендию. Почти как все студенты тех времен, подрабатывал, в основном на разгрузке вагонов и барж, хотя мать и противилась этому.