Кит Ли, еще один спенсерский кадр, в джинсах, без рубашки:

– Тебе чего, блин?

– Дженис не видел?

Карен лежит в кровати на животе, Кит оглядывается по сторонам:

– Это по работе или по личному?

Я заталкиваю его обратно в комнату.

– Это не ответ, Кит. Это вопрос.

Карен поднимает голову:

– Вот черт.

– Я знаю, что вы сделали с Кенни. Это стоило вам его доверия.

Я бью его по лицу и говорю:

– Кенни трахал Мари Уоттс за спиной Бартона. Трахни чужую женщину – и с тобой будет то же самое.

Карен натягивает на голову грязную серую простыню и поворачивается ко мне своей белой задницей.

Кит трет щеку и показывает на меня пальцем:

– Да, ну ладно, я постараюсь не забыть об этом в следующий раз, когда сюда постучится Эрик Холл или Крейвен.

Я смотрю ему прямо в глаза, не отрываясь.

Он отводит взгляд, кивает сам себе.

Что-то не то с ним, с нашим Китом, и дело не только в том, что Кенни получил по заднице.

Но черт с ним.

Я стаскиваю простыню с Карен Бернс: белая женщина, двадцать три года, судимая за проституцию, наркоманка, мать двоих детей. Я хлопаю ее по заднице.

– Где Дженис? Где она, черт побери?

Она переворачивается на спину, одной рукой прикрывая свою лохматку, другой пытаясь ухватить простыню:

– Отвали, Фрейзер. Я ее с четверга не видела.

– Разве она вчера ночью не работала?

– Да хрен ее знает. Я же говорю: я ее не видела.

Я набрасываю на нее простыню и поворачиваюсь обратно к Киту:

– А Джо?

– Что, Джо?

– Что-то он затихарился.

– Он уже неделю не выходит из комнаты.

– Из-за того, что случилось с Кенни?

– Ни хрена. Год с двумя семерками.

– Ты что, веришь в астрологию?

– Я верю в то, что вижу.

– А что ты видишь, Кит?

– Миллионы маленьких апокалипсисов и кучу тупых толкований.

Я смеюсь:

– Флаг повесь, Кит. Юбилей все-таки.

– Отвали.

– Очень патриотично, – говорю я и закрываю дверь в их маленький мирок, загаженный кучами дерьма.

В замке поворачивается ключ, скрипит дверная ручка.

Вот и она, уставшая и затраханная.

– Что ты тут делаешь?

– Я же сказал тебе, я ее бросаю.

– Не сейчас, Боб. Только не сейчас.

Она уходит в ванную, захлопывая за собой дверь.

Я иду за ней.

Она сидит на крышке унитаза и плачет.

– В чем дело?

– Отстань, Боб.

– Скажи мне.

Она сглатывает, пытаясь сдержать рыдания.

Я сижу на полу, держу ее за подбородок, спрашиваю:

– Что случилось?

На задних сиденьях дорогих тачек, кожаные перчатки держат ее сзади за шею, члены в ее заднице, бутылки – во влагалище…

– Скажи мне!

Ее трясет.

Я обнимаю ее, целую ее слезинки.

– Пожалуйста…

Она встает, отталкивает меня, подходит к зеркалу, вытирает лицо.

– Да хер с ним.

– Дженис, я должен знать…

Она круто разворачивается, руки на бедрах:

– Ладно. Они меня взяли…

– Кто?

– А ты как думаешь?

– Отдел по борьбе с проституцией?

– Да, они самые.

– Кто именно?

– Хер их знает.

– Ты видела ордер на арест?

– Да какой там, бля, ордер…

– Ты сказала им, чтобы они позвонили Эрику?

– Да.

– И что?

– Эрик сказал им, чтобы они позвонили тебе.

Мою грудь сдавило, как канатом, тяжелым толстым канатом, затягивающимся все туже и туже с каждой секундой, с каждым предложением.

– Что они сказали?

– Они поржали, позвонили в участок. Потом позвонили тебе домой.

– Мне домой?

– Да, тебе домой.

– А потом?

– Они тебя там не застали, Боб. Тебя там не было.

– И что…

– Тебя ведь там не было, Боб?

Канат обжигает мне грудь, ломает ребра.

– Дженис…

– Ты хочешь знать, что случилось потом? Ты хочешь знать, что они после этого сделали?

– Дженис…

– Они меня отымели.

Желчь во рту, глаза закрыты.

– Посмотри на меня! – закричала она.

Я поднимаю крышку, кашляю, она – сзади меня.

– Посмотри на меня!

Я оборачиваюсь и вижу ее:

Голая и искусанная, красные полосы на груди, на животе, на заднице.

– Кто?

– Что – кто?

– Кто это сделал?

Она сползает по стене на пол ванной, рыдая.

– Кто?

– Я не знаю. Их было четверо.

– В формах?

– Нет.

– Где?

– В фургоне.

– Где?

– В Мэннигеме.

– А что ты делала в Брэдфорде?

– Ты же сказал, что здесь опасно.

Я держу ее в объятиях, как ребенка, качаю ее, целую ее.

– Хочешь, вызовем врача?

Она качает головой, поднимает глаза:

– Они фотографировали.

Черт, Крейвен.

– У одного из них была борода, и он прихрамывал?

– Нет.

– Ты уверена?

Она отводит взгляд и сглатывает.

Из окна на коврик падает яркий солнечный блик, ползет по полу, приближаясь к нам.

– Они – трупы, – шиплю я. – Все до одного.

И тут вдруг снаружи хлопают двери машины, стучат ботинки по лестнице, кулаки – по двери, по нашей двери.

Я выскакиваю в комнату:

– Кто там?

– Фрейзер?

Я открываю дверь – за ней Радкин, за ним Эллис.

Радкин:

– Какого хера ты здесь делаешь?

Мне видится Бобби, разбитые яйца и красная кровь на белых детских щеках, тормоза, сработавшие слишком поздно.

Слишком поздно.

– В чем дело? Что такое?

Но Радкин пялится мимо меня на вход в ванную, на Дженис, сидящую на полу:

Голую и искусанную, с красными полосами на груди и на животе.

Эллис стоит с открытым ртом, вывалив язык.

– В чем дело?

– Новый случай.

Я поворачиваюсь и закрываю дверь прямо у них перед носом.

В ванной я говорю:

– Мне надо идти.

Она молчит.

– Дженис?

Тишина.

– Милая, я должен идти.

Тишина.

Я беру с кровати одеяло, несу в ванную и накрываю ее.

Я наклоняюсь и целую ее в лоб.

Потом я возвращаюсь к двери и открываю ее – они по-прежнему стоят на площадке и заглядывают мне через плечо.

Я закрываю дверь и проталкиваюсь между ними. Вниз по лестнице – и в машину.

Я сижу на заднем сиденье, яркий солнечный свет прямо в лицо.

Радкин – за рулем.

Эллис все оглядывается на меня, улыбается, ему неймется начать, но это – машина Радкина, и Радкин за рулем, так что он сидит молча.

А я смотрю из окна на Чапелтаун, на деревья, на небо, на магазины, на людей. Мне кажется, что я под наркозом.

Если это снова он, то ощущения совсем другие.

Пусто, у меня в голове пусто.

Деревья зеленые, а не черные.

Небо синее, а не кровавое.

Магазины открыты, а не заколочены.

Люди живые, а не мертвые.

Полдень в другом мире.

Я думаю о Дженис:

Деревья черные.

Небо кровавое.

Магазины заколочены.

Люди мертвы.

Милгарт, Лидс.

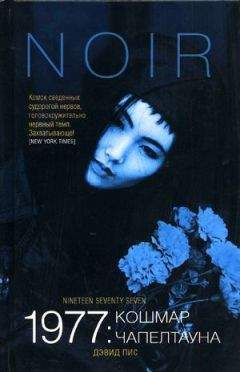

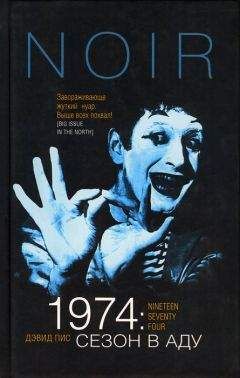

Суббота, 4 июня 1977 года.

Полдень.

Все в сборе:

Олдман, Ноубл, Олдерман, Прентис, Гаскинс, Эванс вместе со своими отрядами.

И Крейвен.

Я ловлю его взгляд.

Он улыбается, потом подмигивает.

Я мог бы убить его прямо сейчас, здесь, в зале заседаний, до обеда.

Он наклоняется к Олдерману и шепчет ему что-то на ухо, похлопывая себя по нагрудному карману. Оба смеются.

Три секунды спустя Олдерман бросает на меня взгляд.

Я смотрю на него в упор.

Он отводит глаза с легкой улыбкой.

Черт.

Они все шепчутся между собой. Я теряю терпение:

Помойка, черное длинное бархатное платье на помойке.

Олдман заводит:

– Сегодня утром, без четверти семь, разносчик газет услышал крики о помощи, доносившиеся с помойки у храма Сикхов в переулке Боулинг Бэк, в брэдфордском микрорайоне Боулинг. Он обнаружил тяжело раненную Линду Кларк тридцати шести лет, лежавшую на земле. У нее был проломлен череп, а также имелись колотые ранения в области живота и спины. Предварительное заключение показало, что черепно-мозговые травмы были нанесены молотком. Она была немедленно доставлена в больницу Пиндерфилд в Уэйкфилде, где и находится в данный момент под круглосуточной полицейской охраной. Несмотря на тяжесть нанесенных ей ранений, миссис Кларк смогла дать нам кое-какую информацию. Пит.

Она лежит на животе на помойке, ее лифчик задран, трусы спущены, его штаны – тоже.

Ноубл встает:

– Миссис Кларк провела вечер пятницы в клубе «Мекка», в центре Брэдфорда. Покинув «Мекку», миссис Кларк направилась к стоянке такси и заняла очередь, она собиралась ехать домой, в Бирли. Поскольку очередь была очень длинной, миссис Кларк решила пойти пешком и попытаться поймать машину по дороге. Некоторое время спустя к обочине подъехала машина, и водитель предложил подвезти миссис Кларк до дома. Она согласилась.

Ноубл замолкает, оглядывается на Джорджа.

Он кончает себе в ладонь, потом режет ее.

– Господа, мы ищем автомобиль марки «Форд-кортина-2», седан, белый или желтый, с черной крышей.

Мы вскакиваем на ноги, почти бегом направляясь к выходу.