Есть от чего волноваться.

Без четверти двенадцать Здыбнев его растолкал:

— «Собака» ждет. Пошли на пост.

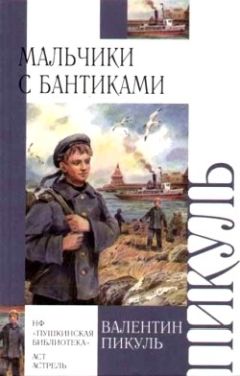

Склад боепитания размещался в отдаленной землянке, когда-то служившей монахам погребом для хранения мороженой рыбы, Идти до него было порядочно. Погасли за спиной огни Савватьева, глухой мрак обступил шумящий под ветром лес, и разводящий освещал фонарем узкую тропинку… Беседовали они больше о пустяках.

— У тебя сколько классов? — спросил Здыбнев.

— Пять. С похвальной грамотой.

— У меня шесть, но без грамоты. Зато я с военного завода. Имел рабочую карточку. Пятьсот граммов хлеба — не как-нибудь! А сестренка иждивенческую получала, так я ее подкармливал.

— А кем ты работал на заводе?

— На слесаря выходил. Как и батька. Целый день на ногах. Работали-то для фронта. По шестнадцати часов у станка, хоть тресни. Я лишь на Соловках отоспался.

— А я отъедаться начал. На еду уже не кидаюсь.

— Вот видишь, — заметил рассудительный Здыбнев, — нам с тобой здорово повезло… Кстати, ты не курящий ли?

— Нет.

— Жаль. Курить охота. Триста грамм песка сахарного дали взамен табаку, а курить — баста! Что ж, — погоревал Мишка, — я потом, когда все в караулке заснут, у Колесника стрельну махорки. Он мужик добрый, даст мне втихаря потянуть.

— А ты такого Витьку Синякова знаешь?

— Здоровый бугай. Вола свертит. А что?

— Нет, ничего. Вот он тоже курящий.

— Он в юнги-то и пьющим попал. Говорят, это он у нашего прораба топор увел. А потом прораб свой же топор за осьмушку махорки обратно выкупал… Витька — блатной, стерва!

Этот ничего не значащий разговор вывел Савку из состояния торжественности. Соседство же сильного и уверенного товарища придало ему спокойствия. Скоро из темноты, обступившей лес, раздался окрик часового: «Стой! Кто идет?» Сошлись возле дверей погреба. Узкий луч фонаря в руке Здыбнева осветил громадный купеческий замок, сургучные печати.

— Все в порядке, — сказал Мишка, — стой. А мы пошли. В четыре ноль-ноль жди меня со сменой. Я — как из пушки…

Шаги уходящих юнг слышны были еще долго. Потом настала цепенящая душу тишина. Один только раз донесся шумок от шоссе — это, наверное, грузовик привез из кремлевской пекарни свежий хлеб к завтраку. Конечно, если ты родился и провел детство в большом, ярко освещенном городе, тебе жутковато очутиться одному в ночном лесу. Мало того, ты не костер палишь в пионерском лагере, а охраняешь склад боепитания. Чтобы придать себе бодрости, Савка с винтовкой обошел весь погреб. Знать бы, сколько он уже отстоял? Напрасно отказался взять часы. Отец достал бы себе другие, а Савке часы были бы кстати… Когда он вырастет, он заведет себе не карманные, а чтобы носить на руке — пусть все видят. От этих мыслей о часах мечты его потекли в будущее. Под неспокойным мраком ночи, в котором шум ветвей заглушался ропотом моря, Савка сладчайше грезил о тех блаженных днях, когда война закончится и он вернется домой героем. Вряд ли кому из его однокашников выпала такая судьба, как ему. Коля Претро остался в Ленинграде, в блокаде… выживет ли? Яшка Гриншпан эвакуировался из Ленинграда еще осенью, когда в булочных батоны продавали; теперь, наверное, сидит за партой в какой-нибудь алма-атинской школе. А где Наташка Сосипатрова? Где пухленькая Ниночка Плетнева? Небось отощала…

Страшный треск оборвал ему мысли. Страшный — потому что он вмиг разрушил все видения. Стало ясно: кто-то сломал под ногой ветку. Савкина спина покрылась мурашками. Он вскинул винтовку — дырявую, макетную, без единого патрона.

— Стой! Кто идет? — окликнул точно по уставу.

Лес молчал. Может, показалось?

И вдруг Савка расслышал отчетливые шаги за кустами.

Это был шаг человека. Вот еще шаг…

— Стой! Стрелять буду!

Савка бросился на кусты, жестоко пронзая их черноту длинным лезвием штыка. Но вспомнил о сургучных печатях на двери склада и отбежал обратно, встав спиною к двери. Попробовал запугать криком:

— Стой, зараза, тебе говорят… Я же застрелю тебя!

Но кто-то, невидимый и зловещий, продолжал деловито обшаривать склад боепитания по кругу. Удивительная враждебность чуялась Савке в его спокойных, размеренных движениях. Сейчас юнга был слабой, беззащитной стороной. А противник вел себя так, словно заранее был уверен в своей неуязвимости…

«Может, подшучивают? Свои же ребята?»

— Здыбнев! Мишка… это ты? — тихо спросил он у леса.

Шаги замерли. Стало совсем тихо и страшно.

— Хоть бы один патрончик, — бормотал Савка.

Со штыком наперевес юнга снова кинулся на кусты, раня их острием штыка. Ему было страшно. Так страшно не бывало даже в блокадные ночи, когда дом, наполняясь пылью, ходил ходуном под бомбами; когда, лежа под одеялами, Савка слышал выстрел немецкого орудия, а потом отсчитывал, как метроном, до шестнадцати, после чего снаряд коверкал гранит Фрунзенского универмага.

Неуловимый кто-то был здесь, рядом. Савка заставил себя успокоиться. Что должен делать часовой в таких случаях? Дать знать своим. Но как? Телефона нет. И нечем выстрелить, чтобы поднять караул по тревоге. Часов тоже нет, да и неизвестно, сколько времени продлится этот поединок на одних нервах. Савка поступил на свой лад: вжался в двери склада, так что замок впился ему в спину, и, выставив оружие перед собой, замер.

— Вот только подойди, — шептал он. — Вот только сунься.

Он чувствовал, что из мрака за ним наблюдают чужие глаза.

А дальше произошло то, чего никак не ожидал Савка. Буквально в пяти шагах от него выбило из кустов хлопок приглушенного, но очень сильного выстрела. Выпорхнула голубая искра пламени, и в небо, прямо над складом, ушла зеленая ракета. Она погасла, после чего шаги человека пропали в отдалении.

Замелькал фонарь разводящего — Здыбнев вел смену. Еще никогда в жизни Савка так не радовался товарищам.

— Замерз? — окликнули его юнги, подходя ближе.

— Вспотел даже.

— Чего так? Ночь-то холодная. Ниже нуля.

— А я… страху натерпелся, — сознался Савка.

— Страху? — хмыкнул Мишка. — Отчего?

— Ходили вокруг меня.

— Да брось! Наверное, корова. Колхоз-то рядом.

— Корову я бы признал. Но это был двуногий зверюга.

— Не ерунди! Корова…

Здыбнев сменил часовых и вместе с Савкой пошел обратно в караулку. Савка долго шагал молча, потом сказал:

— А знаешь, Мишка, корова-то эта ракету запустила…

Колеснику он сразу доложил о событиях во время «собаки».

— Почудилось? — не поверил старшина спросонья. — Кипяток вон там, накрыли подушкой. Попей чаю да ложись кимарить.

— Я лягу, — сказал Савка, раздергивая крючки шинели. — Да не заснуть. Он же под боком у меня ракету выстрелил в небо.

Из головы Колесника выбило сонную одурь.

— Вот как? Ну, ладно. Я доложу по команде, кому следует.

Острота ночного возбуждения не пропала и днем. Савка охотно делился со всеми своими переживаниями на посту. Охотников послушать было немало, и он бестолково рассказывал:

— Стою я, как положено. А он ходил, ходил, ходил.

— Кто ходил-то?

— Да этот… шпион, наверное. Вдруг как пальнет.

— В тебя?

— Нет. Прямо в небо…

В четыре часа дня Савка готовился заступить на пост во вторую очередь, чтобы смениться, отстояв до восьми. Но случилось иначе. После обеда в Савватьево неожиданно прикатил заляпанный грязью пикап, из него устало выбрался пожилой солдат погранслужбы со старомодным наганом у пояса.

— Юнга Огурцов — тебя. За тобой приехали.

Савка подошел к пограничнику.

— Ты будешь Эс Я Огурцов двадцать восьмого года?

— Я.

— Садись. Поехали…

Выяснилось, что из Архангельска прибыл работник «смерша». Савка не знал, что это за штука, но конвоир растолковал юнге:

— Смерш — это значит «смерть шпионам». Войсковая контрразведка по обнаружению врагов и паникеров… Осознал?