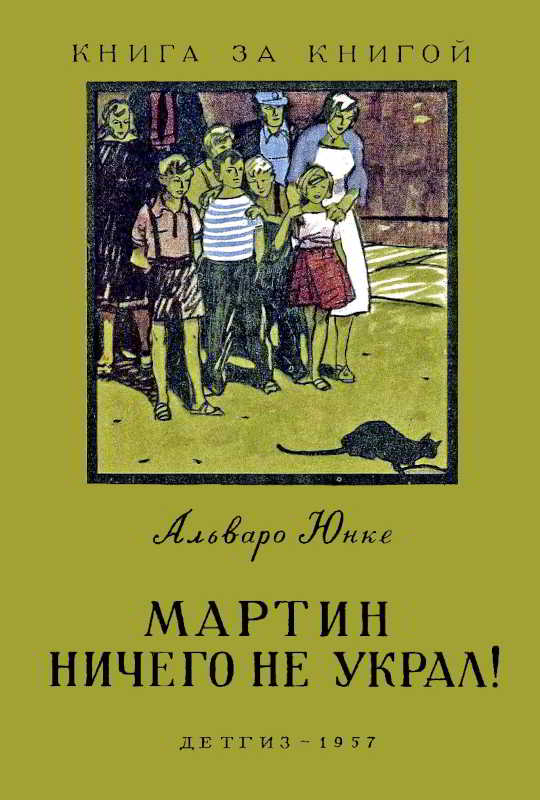

И я любил ее, так же, как отца и братьев. Но сейчас у меня еще было время, пока не совсем стемнело, на несколько минут вернуться в детство.

Там, куда сквозь ветви акации тусклый фонарь отбрасывал робкие пятна света, собрались мои друзья. Я догадывался об этом по шуму голосов.

Лавочница донья Чепа любила, когда мы играли около ее лавки. Мы придумывали самые невероятные развлечения, устраивали бешеные гонки по пригоркам, а потом в изнеможении падали на мешки картофеля или фасоли.

— Энрике! — кричала мама мне вдогонку. — Вернись, выпей чашку кофе перед ужином!

— Попозже! — крикнул я в ответ, переходя улицу и растирая руки, которые сильно щипало.

… Когда я вернулся, овсяная похлебка уже закипала.

— Энрике, сынок, я должна тебя огорчить! — сказала мама. — Тебе придется пойти за отцом. Он до сих пор не вернулся. Не понимаю, что с ним могло приключиться.

Я знал, что мне теперь предстоит идти в ближайший полицейский участок и просить, чтобы они выяснили, где находится отец.

Я промолчал. Но задумался. Да, задумался. Многое пришло мне на ум. «Скорая помощь». Полицейский участок.

Поспешно доел я похлебку. Меня тревожила мысль, что мой добрый отец ранен или арестован. С лоточниками постоянно случались неприятности, часто кончавшиеся трагически.

В этой «свободной» стране, в городе с кипучей деловой жизнью, беднякам не давали спокойно зарабатывать на хлеб. То санитарное свидетельство не в порядке, то лоточник торгует не на отведенном ему участке, то он забыл дома удостоверение личности! Кто знает, что могло случиться с отцом? Может, он попал под грузовик? Или сопротивлялся аресту, протестовал, и полицейские его избили? О, как прекрасна свобода в нашем демократическом государстве!

— Пусть дежурный справится в «скорой помощи»! — наставляла меня мама. — И непременно позвонит в другие участки!

Она протянула мне большой ломоть хлеба с мясом.

— Для папы, — сказала она и поцеловала меня.

— Ладно, мама.

Я с разбегу окунулся во тьму, скупо расцвеченную отблесками огней в домах. Холод был ужасный. Клубы тумана ползли по земле. Я засунул бутерброд в карман плаща и обмотал шею шарфом.

— Будь осторожен, Энрике! — кричала мне вслед мама.

Перепрыгивая через выбоины в тротуарах, я бежал не останавливаясь, пока не очутился на главной улице квартала у полицейского участка. Только тут я перевел дух.

Туман здесь, казалось, висел клочьями на железной ограде, окружавшей городской сад. Пахло карболкой и мокрой одеждой.

Я подошел к полицейскому, надутому и важному, как все полицейские. Стоит им надеть форму, и они воображают себя властителями земли.

— Я хочу узнать про своего отца, — запинаясь сказал я.

— Небось налился и валяется где-нибудь, — сказал полицейский. — Ха, ха, ха…

— Нет, нет, сеньор, — возразил я уверенно. — Мой отец не пьет… С ним что-нибудь случилось… Он торгует с лотка в центре… Около школы…

— Ааа… ммм… — промычал полицейский. — Погоди-ка… да нет… Как зовут твоего отца?

— Гильермо Килодран, сеньор.

Полицейский потирал руки и дул на них, согревая их своим дыханием. Я тоже дрожал от холода, несмотря на то что бежал всю дорогу.

Он ушел, оставив меня одного в переднем дворике, по которому, словно угрюмый призрачный полицейский, бродил туман.

Из комнаты дежурного доносились телефонные звонки и крики.

— В камеру его! — приказал дежурный.

Мимо меня волоком протащили пьяного, который орал как зарезанный.

Снова зазвонил телефон. Прошло еще некоторое время, прежде чем мой полицейский вернулся.

— Твой папаша цел, паренек, — сказал он почти отеческим тоном, — он задержан за нарушение муниципальных постановлений и отведен во второй участок…

— Спасибо, сеньор!..

Вошло несколько крестьян в сопровождении полицейского. У двоих лица были разбиты, платье в крови. Женщины причитали и плакали.

Я поспешил уйти.

Улица, вся в туманной мгле, напоминала пасть какого-то животного из кошмарного она. Я снова пустился бежать, сжимая в кармане бутерброд. Дышать было трудно, губы пересохли. Меня угнетало сознание, что наша жизнь устроена так нелепо. Я думал об этом и все бежал, бежал. Потом у меня развязался шнурок, и мне пришлось остановиться. Под ложечкой кололо. Но я опять припустился бегом.

Тьма постепенно отступала. Я находился теперь в хорошо освещенном квартале города, но противная холодная изморозь, молчаливая, как совесть убийцы, продолжала обволакивать меня. Пронзительно звеня, проехал мимо трамвай. Из баров доносилось пение пьяных. Фыркали клячи, тащившие разбитые пролетки. Я приостановился, чтобы отдышаться, около торговки, продававшей жареную рыбу. Но от рыбного запаха мне стало нехорошо, и я поспешил дальше. Опять бегом. Знакомые переулки один за другим оставались позади, а мне вое казалось, что я стою на месте. И вот наконец площадь. Высоко в листве пальм раскачиваются фонари — по временам их, как луну, затягивает пелена тумана.

Каменные ступени привели меня к большой закрытой двери. Услышав мои шаги, полицейский выглянул в окошечко.

— Что надо?… Дежурный!

— Мой отец у вас.

Он приоткрыл створку двери. Я вошел.

Полицейский опять позвал:

— Дежурный!

Появился маленький человечек в мундире, который был ему явно велик.

— В чем дело?

— Я хочу справиться о Гильермо Килодране… Это мой отец… Вы его задержали…

— А-а, да… Подожди…

Оглядевшись, я увидел, что нахожусь в тесном дворике. За деревянной загородкой стояли с опущенными головами человек пятьдесят женщин и мужчин в пыльниках и плащах. Они не разговаривали, а в покорном молчании ждали, когда их выпустят на свободу. Свобода — какое прекрасное слово! Скелет, кровь и мускулы жизни — вся ее животворная плоть!

А эти люди застыли, точно неживые, поставив на землю корзины и лотки с товаром, вафельницы, украшенные бронзой, жаровни с погасшими угольями.

В тот же миг я узнал поднятую вверх костлявую руку, такую родную и знакомую, и почти одновременно услышал столь же знакомый голос:

— Я здесь, Энрике! Я здесь, сынок!

— Молчать! — рявкнул один из полицейских, стороживших группу задержанных.

Во дворе пахло людским потом и конской мочой.

Отец опустил руку. Он ничего не сказал, но взгляд его был красноречивее слов и проник мне в самую душу.

— Папа! — воскликнул я вне себя. — Папа!

Услышав мои ласковый голос, он улыбнулся. Его глаза заблестели и увлажнились. Они засветились такой нежностью и добротой, что я почувствовал тревогу за него, как будто это он был моим сыном. Как я ни старался держаться гордо и скрывать свой страх, подбородок и губы у меня задрожали.

Из камер доносились вопли пьяниц и жуликов. Слышались ругательства, хлопанье дверей, звуки пощечин. Потом приглушенные стоны. И вслед затем хохот и свист.

Одна лоточница закричала:

— Мы же уплатили штраф! Почему нас не