Мария Белкин

Скрещение судеб

Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни

Попытка времени, людей, обстоятельств

Судьбе угодно было распорядиться так, что Цветаева трижды прошла через мою жизнь. Первый раз — ее стихи, она сама, живая, сущая во плоти. Это было в 1940–1941 годах. Потом минуло много лет, и в 1955-м, в начале сентября, вернувшись из Туруханска, порог нашего дома — уже не на Конюшках, где бывала Марина Ивановна, а в Лаврушинском — переступила Аля, Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь Цветаевой. И ожила Марина Ивановна в разговорах с Алей, в ее рассказах, в наших воспоминаниях о тех уже минувших днях, когда мы с моим мужем Тарасенковым встречались с Цветаевой и ее сыном.

И снова шли годы, шла жизнь, и непосредственность и острота этой второй встречи с Мариной Ивановной снова отметались временем назад, туда, в далекое вчера, которое неумолимо становилось историей.

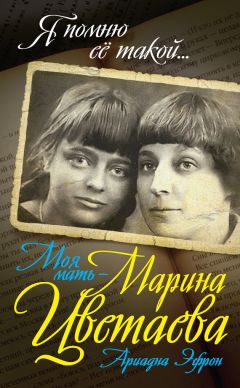

Аля, Ариадна Эфрон, публиковала стихи Марины Ивановны, издавала ее книги, напечатала прекрасные воспоминания о ней, занималась переводами; в 1975 году жизнь ее оборвалась…

И я стала тогда составлять ее посмертный сборник, (он будет издан только в 1989 году!), решив включить в него и ее письма, которые сами по себе являются литературными произведениями, — те отрывки, где она говорит о Марине Ивановне. Мне пришлось прочитать сотни ее писем к друзьям и знакомым, а они были и моими друзьями и знакомыми. А затем мне была предоставлена возможность познакомиться с архивом покойной сестры мужа Цветаевой Е. Я. Эфрон, и еще я помогала разбирать архив самой Али.

И волею случая или волею неизбежной закономерности произошло так, что Марина Ивановна встала на моем жизненном пути в третий раз. Теперь уже в своих письмах, в письмах Али, Мура, в письмах мужа своего Сергея Яковлевича, с которым мне так и не довелось встретиться; в фотографиях, в документах. А потом я вспомнила и о ящиках письменного стола Тарасенкова, которые не были разобраны до конца, и о своих давних и забытых записях, которые я вела от случая к случаю, просто так, не помышляя о том, что стану когда-либо писать о Цветаевой. Да я и теперь еще не помышляла, но по странному стечению обстоятельств в те годы после смерти Али ко мне с какой-то неукротимой стремительностью стали стекаться все новые и новые сведения о жизни Марины Ивановны, о жизни Али и Мура. И самым неожиданным образом я вдруг сталкивалась с людьми, с которыми не встречалась десятки лет, и разговор почему-то заходил о Марине Ивановне… И я, поначалу не стремясь к этому, и занятая другой работой, стала замечать, что хочу я этого или не хочу, — но я уже вовлеклась… Словом, третья встреча с Цветаевой затянулась…

Марина Ивановна когда-то сказала: «Писать обо мне по существу — не отчаялся бы только немец». Но я не отчаялась! (Хотя и не немец.) Хотя и долго сопротивлялась и не хотела писать эту книгу, понимая, сколь сложна эта работа и какую ответственность я беру на себя. Но выхода не было — мне так много было уже известно доподлинного, а вокруг столько говорилось и столько появлялось в печати всякой небыли о Марине Ивановне и о ее семье, что я не имела права, не смела все то, что знала, унести с собой в небытие. И это «знаю» тяжелым грузом уже давило на меня и не давало спокойно жить, и единственной возможностью было избавиться от этого груза, сбросить его с плеч — написав!

Книга являет собой документальное повествование. В книге нет места выдумке и литературным прикрасам. Я старалась быть предельно точной и объективной, насколько, конечно, вообще можно быть объективным, ибо любой документ объективен, только пока он мертв, пока к нему не прикоснулась живая рука.

Главное в жизни Марины Ивановны было творчество, стихи, но стихи рождались от столкновения ее с людьми, а людей этих и отношения с людьми она творила, как стихи, за что жизнь ей жестоко мстила… Писать о Марине Ивановне, не касаясь сугубо личного, оказалось невозможным, что меня очень смущало, но я знала, что сама Марина Ивановна из своей личной жизни тайны не делала и очень откровенно и очень многим писала о своих увлечениях, отлично понимая, что письмо — это завтрашняя гласность, но даже и при жизни, в тридцатых годах, собиралась издать как роман в письмах на французском языке одну из своих личных переписок. И потом любая недомолвка, любое умалчивание только прибавили бы лишние слухи и толки, которыми и так опутаны как ее имя, так и вся семья в целом. И потому я пришла к выводу, что надо — пришло время — говорить обо всем открыто, тем более нет в ее жизни ничего, что могло бы уронить достоинство поэта и человека! А так повелось уже, что жизнь художника такого масштаба неизбежно становится достоянием всех. И я льщу себя надеждой, что мой рассказ только лучше поможет понять всю сложность и трагичность судьбы замечательного русского поэта XX века Марины Цветаевой и ее семьи.

Благодарю за помощь: Л. Г. Бать, Р. Б. Вальбе, Н. П. Гордон, Е. Б. Коркину, Л. М. Мнухина, А. А. Саакянц, Л. М. Турчинского, А. А. Шкодину-Федерольф. А также читателей, которые прислали мне столько писем, что я не смогла всем ответить, и приношу свое извинение за это. Благодарю за сделанные замечания и за добрые слова поддержки.

…Быть может, умер я, быть может —

Заброшен в новый век,

А тот, который с вами прожит,

Был только волн разбег,

И я, ударившись о камни,

Окровавлен, но жив, —

И видится издалека мне, —

Как вас несет отлив.

В. Ходасевич Requiem aeternam dona eis…[1]

В тетради Ариадны Эфрон есть коротенькая запись: «Как-то раз Лида Бать вспомнила один рассказ Веры Инбер про маму: в первые годы революции они где-то вместе встречали Новый год, — гадали по Лермонтову. Маме вышло — «а мне два столба с перекладиной».

Потом вместе возвращались. Темными снежными улицами, разговаривали, смеялись. Мама вдруг замолкла, задумалась и повторила вслух: «а мне два столба с перекладиной…»

Запоминался взгляд — не глаза. Глаза — у дочери Али. Недаром, посвящая ей «Конец Казановы», она написала «венецианским ее глазам»… А у нее самой именно взгляд. Ощущение было, словно к тебе прикоснулись холодным, стальным скальпелем… Операция не из приятных, но мгновенная. Потом целый вечер можно было провести в одной комнате и не встретиться глазами. Она не отводила их, не прятала, просто не смотрела. Смотрела на папиросу, которая ей всегда сопутствовала. На огонек спички. Казалось, загадывала: сбудется — не сбудется, догорит — не догорит…