В ноябре 1902 года я, окончив, срок ссылки, вернулся в Николаев. Там, мне скоро пришлось с головой окунуться в дела местной социал-демократической организации. Хотя память о Sturm und Drang периоде времён Львова (Бронштейна) ещё не умерла, но организация влачила жалкое существование. В то время, как при Бронштейне подпольно-общественное дело было всё, а частная жизнь революционера была лишь придатком к ней (вспомните «Вера без дела мертва есть»), — теперь интеллигенты, стоявшие во главе организации, были заняты своими частными делами, отдавая революции лишь крохи свободного от личных дел времени, да и то ещё с опаской, как бы не повредить себе и своей кое-как налаженной маленькой карьере.

Понятно, что при таких условиях, дела шли через пень-колоду.

При помощи привезённых из Сибири связей мне удалось организовать более правильную доставку нелегальной литературы. Я устроил получение единичных экземпляров «Искры», завёл связи с нелегальной типографией «Организационного комитета» и стал печатать листки. Скоро организация наша пополнилась притоком нескольких новых интеллигентных сил, и мы сообща дружно взялись за работу. Мы возобновили издание «Нашего Дела», уже в печатном, а не гектографированном виде, начав с 4-го номера, того номера, на котором остановился Бронштейн.

Работа в организации освежилась и оживилась. Незаметно прошло несколько месяцев. Между нашей организацией и социал-демократическими организациями других городов завязались более или менее прочные связи. И мы послали своего делегата на партийный съезд, состоявшийся в Лондоне в 1903 году.

Мы с нетерпением ждали результатов этого съезда, долженствовавшего объединить все разрозненные социал-демократические организации в России в единую целостную партию. Но нас ожидало разочарование. Посланный нами делегат не вернулся. Отчёт о съезде нам был представлен субъектом, позорно прославившимся на съезде и известным со времени этого съезда под кличкой Гусева. Этот Гусев был одним из тех надёжных эмиссаров, которых приверженцы Ленина, оказавшиеся на съезде в большинстве и получившие впоследствии название большевиков, поспешили разослать по организациям в России и заграницей для того, чтобы в нужном для Ленина свете изобразить результаты съезда. «Отчёт» Гусева никого из нас не удовлетворил. Он, очевидно, не договаривал, глухо намекая на то, что меньшинство затевает какие-то каверзы против большинства и выбранных съездом органов, что оно чуть не готовится к расколу. От того же Гусева мы узнали, что наш земляк Бронштейн, который тоже был на съезде, заручившись из Женевы мандатом от Сибирской организации, также находится в этом меньшинстве, и, понятно, играет видную роль среди «бунтовщиков».

Участие Бронштейна, о преданности делу которого у нас у всех остались лучшие воспоминания, ещё больше увеличило наше недоумение.

Что-то непоправимое случилось на съезде: но что именно, мы не знали.

Тем временем я очутился в одесской тюрьме, так и не разъяснив своих недоумений.

В тюрьме я встретился с В. Н. Малянтовичем, впоследствии товарищем министра Почт и Телеграфов при Керенском, и другими товарищами по партии. Воспитанные на идеях строгой партийной дисциплины в духе Германской Социал-Демократической Партии, мы все единодушно осуждали «бунтовщиков»-меньшевиков и лояльно считали себя сторонниками большевиков.

Позже нам удалось устроиться так, что мы довольно регулярно стали получать «Искру». Она на съезде была объявлена центральным органом партии; но, по странному стечению обстоятельств, возможному только в подполье, очутилась целиком в руках меньшевиков. Они, естественно, поспешили сделать её органом для развития своих диссидентских взглядов.

Чем больше я читал «Искру», тем более я недоумевал: каждая статья развивала идеи, под которыми я не только не мог не подписаться обеими руками, но которые явно и очевидно вытекали из всеми нами всегда признававшихся основных принципов.

Чего же большевики хотят?

Среди других статей были также блестящие, негодующие статьи Бронштейна, возбуждавшие в читателе возмущение против Ленина и его чисто нечаевских приёмов.

Ровно через год после ареста, в сентябре 1904 года, я был освобождён из тюрьмы.

В Одессе, как я в других городах, в это время борьба между большевиками и меньшевиками была в полном разгаре. Суть разногласий между ними уже вполне определилась. Большевики стремились углубить заговорщический характер партии с самым строгим подчинением центру, т. е. Ленину, жившему заграницей. В приёмах большевиков всегда проглядывало недоверие к массам, боязнь, как бы массы, предоставленные самим себе на пути самодеятельности, не ускользнули от их влияния и не подпали под вредное чужое.

Меньшевики залог успеха партии и будущей революции видели в развитии самодеятельности в массах и настаивали на использовании всякой представляющейся возможности в этой области.

Так как для самодеятельности широких масс, по тогдашним условиям, представлялось очень мало простора, то борьба между большевиками и меньшевиками постепенно стала вырождаться в бесплодную чисто организационную склоку.

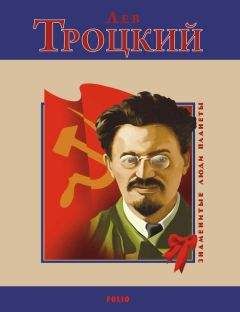

В это время из заграницы получилась брошюрка Бронштейна: «Наша тактика». Она уже вышла не под псевдонимом Антида Ото, а Н. Троцкого.

Как только я впервые увидел этот псевдоним, в моей памяти невольно всплыла импозантная фигура Троцкого, старшего надзирателя одесской тюрьмы, величественно опирающегося на свою длинную саблю и из своего центра держащего в руках всю тысячную толпу непривыкших к покорности и повиновению обитателей тюрьмы, всех младших надзирателей и даже самого начальника тюрьмы.

Сильная и властная фигура Троцкого несомненно произвела глубокое впечатление и на Бронштейна.

И чем более я знакомился с деятельностью Бронштейна впоследствии, тем больше росла во мне уверенность, что Бронштейн свою новую фамилию позаимствовал у царька одесской тюрьмы.

Когда в 1918 году я встретился в Одессе с Ильей Соколовским, который находился в одном месте с Бронштейном во время его побега из Сибири и, возможно, принимал участие в организации этого побега, я поделился с ним моими соображениями о происхождении псевдонима Бронштейна.

Он поднял меня на смех. По его словам, произошло это гораздо более просто. Бронштейн достал паспорт местного жителя Троцкого и с этим паспортом бежал.

Каково бы ни было происхождение этого псевдонима, он представлялся как нельзя более удобным способом отвязаться, наконец, от ненавистной еврейской фамилии и навсегда принять фамилию чисто русскую.