Константинас Чюрленис написал картину, на которой изобразил одинокую фигуру женщины в длинном фиолетовом хитоне с высоко поднятыми руками. Картину назвал символически: «Жертва». С нее он снял копию и подарил братьям Моравским, которые жили тогда в Париже и устраивали симфонические концерты. У них и увидела Айседора эту картину, узнала себя. А братья рассказали ей историю создания картины талантливым художником, который так рано ушел из жизни. Глубоко опечаленная услышанным, Айседора сидела молчаливая и сосредоточенная, а потом попросила сыграть траурный марш Шопена. И под эту музыку создала новый танец, который посвятила памяти Чюрлениса.

«Она танцевала с таким вдохновением, — рассказывал Влодзимеж Моравский, — с каким редко выступала на своих концертах. А для нас это был настоящий праздник!»

Вот эта забытая история вспомнилась сестре Чюрлениса Ядвиге, когда она увидела на сцене Айседору в том самом танце, который был создан ею в память талантливого художника.

Приложения

КОМЕНТАРИИ, ДОКУМЕНТЫ

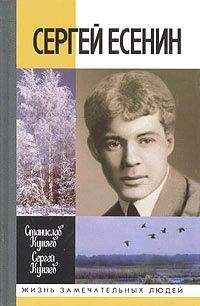

Обедненный образ Есенина бытует до сих пор,

Галина Аверина

Илья Британ: «ИБО Я — БОЛЬШЕВИК!»,

или Неизвестное письмо И. Бухарина

Москва, Кремль, 1924 г.

Мой дорогой Изгнанник!

Вы совершенно неисправимы: ни тяготевший над вами расстрел, ни долгая ссылка к черту на кулички, куда мы упекли вас три года тому назад, не стесняясь вашим громким званием «члена Московского Совета», ни, наконец, высылка за границу, где мы хотели проучить вас прелестями «гнилого Запада» и тоскою по дорогой вам Москве, — увы, ничто не заставило образумиться вашу буйную никчемную голову. С одной стороны, говоря откровенно, мне эта ваша последовательность даже нравится, но зато, с другой — теперь для меня совершенно ясно, что обоим нам нет места под русским солнцем, и что вы сможете его увидеть только в том случае, если капризу истории (а по-вашему: богу) угодно будет вышвырнуть нас туда, где сейчас пребываете вы и вам подобные.

Помните, как часто я беседовал с вами «по душам» (хотя никакой «души» не существует, вздор), отлично зная, что вы отъявленный, никем не превзойденный «к-р», и что моя глупая откровенность нарушает «партийную дисциплину»? Но я все-таки не мог отказать себе в удовольствии еще и еще раз прийти к вам в ваш тихий потусторонний уголок, озаренный лампадками под образами, и поглядеть на вас, углубившегося в мистическую чепуху какого-то Федорова, Владимира Соловьева и даже Якова Беме которого, вероятно, никто другой в наши дни и в руки взять не решится. Помните, как я рассказывал вам о наших делах и делишках, сообщая самые невероятные случаи из советской и партийной действительности, которые, к сожаления, не были анекдотами, хотя и звучали хуже «скверного анекдота»? Как печально вы улыбались, например, тогда, когда я повествовал о наркомздраве опереточной Туркменреспублики товарище Дешевом, который намеревался в целях охраны красноармейцев от неприятных заболеваний, устроить советские публичные дома по последнему слову медицинскои науки и получил от партии выговор «за подачу явно не коммунистического проекта», к тому же еще украденного им у известного героя некрасовской поэмы; вы улыбались, а вот эротоманки из женотдела Ц.К. партии (так называемая «Центробаба»), они были в колонтаевском восторге…

Подолгу, иногда до рассвета засиживался я в вашей келье, находившейся вне времени и вне пространства, и не раз, признаюсь, побаивался, как бы наши чекисты, коль они нагрянут к вам с очередным обыском и приглашением «на Лубянку», не застали бы одного из вождей «мировой революции» в этом столь не подходящем для него обществе… Где-то до обалдения трещали телефоны, разыскивая меня для того, чтобы потащить на ночное заседание Ц.К.; где-то в три этажа большим боцманским загибом ругался Ильич, которому докладывали, что меня «нигде нет», — а я продолжал выбалтывать вам такие вещи, о которых никогда не решился бы, да и сейчас не решусь сказать ни одного слова никому на свете…

Очевидно, это было с моей стороны простой человеческой слабостью, в чем я потом (и не один раз!) упрекал самого себя; но разве ваш Достоевский (смотрите: наизусть помню… Недаром, видно, вы прозвали меня «мальчиком из Достоевского»!) не говорит устами пьяненького Мармеладова: «Ведь, надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти!»

Эх, все мы такие же «пьяненькие» (одни — от вина, другие — от мечты, третьи — от крови…), все мы — человеки, хотя вы не раз отказывали мне в этом малоуважаемом мною звании, — несмотря на то, что тоже любили меня (я это чувствовал!) сами не зная за что. Теперь, когда наш общий друг, которого раздирает «русская злая тоска», едет за границу отдохнуть от советского рая, мне хочется «пойти» к вам, вероятно, в последний раз, и я умолю этого питомца Маркса, Лермонтова и Бодлера передать вам в собственные ваши ручки сие письмецо, дабы хоть его не узрело всевидящее око Феликса, — кстати сказать, — пребывающего в состоянии мрачной коммунистической ипохондрии, эпидемически среди нас свирепствующ, ей после окончательной смерти Ленина и убившей хорошего, славного Лутовинова.

Итак, поговорим в последний раз и, как всегда, — на разных языках…

Как хорошо, что вас здесь нет! В эти дни никакое и ничье заступничество не спасло бы вас ни от Устюга и Нарыма, ни от более неприятного путешествия — «на луну»…

Паршивое времечко: приходится volens-nolens бросать жирные кости диким и ненасытным «низам» партии, которые, впрочем, здорово отощали в период «нэпа», спасшего нас от неминуемого краха; но иначе поступить, поверьте, невозможно, иначе это коммунистическое быдло разом опрокинет всю постройку, и мы рухнем в бездну вместо того, чтобы творить социальную революцию, которая, на самом деле, чертовски запоздала… Мы здорово обманули тех, кто по глупости или по жадности к легкой наживе поверили в наше «всерьез и надолго», хотя не мы ли (и так недавно!) обобрали их и расстреливали, как бешеных собак. Мы обрекли в жертву коммунистическим илотам тех, кого сами же, и с таким трудом создали, чтобы их доить и стричь, а отнюдь не резать. Мы одной рукой маним к себе заграничный капитал, ибо иначе казне нашей — каюк, а другой — мы душим его у себя, ибо иначе… нас задушат.

Паршивое времечко! Но — встань сейчас сам Ленин, с телом которого у нас такая досадная и прибыльная для ученой шатии возня, и он, вероятно, только выматерился бы почище десятилетнего комсомольца и уехал бы на охоту или удрал обратно, не зная, что делать.