«В зрелой словесности проходит время, — говорит он, — когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию».

Это чрезвычайно важное высказывание Пушкина дает ключ к остальным его мыслям о развитии нашей словесности. Его же работа над сказками, его «Песни Западных Славян» и в особенности «Песни о Стеньке Разине», начало сказки о медведице «Как весенней теплой порою», наконец, «Сказка о попе и работнике его Балде» говорят об этих поисках Пушкина. Он искал русский стих безразмерного склада, ритма, идущий от внутреннего, душевного движения, переживания, а не внешне выверенный по метроному. Этот поиск речи, «точной и нагой», как называл ее Маяковский, замедляющейся и убыстряющейся в зависимости от внутреннего движения чувства, после Пушкина был ослаблен и затерялся в подражаниях образцам.

«Странное просторечие», о котором говорил Пушкин, была не та книжная речь, что установлена была незыблемым каноном для литературного языка. Даже Некрасов, пытавшийся обновить и вывести русский стих из однообразного повторения все тех же знакомых метрических форм, сообщить ему живость движения разговорной речи, не смог преодолеть груза книжности, общепринятых образцов и оборотов, условных красот и сравнений. И в Некрасове больше выразилась сила русской тоски, сила горя народного, чем сила цветения, яркости, смелости, бесконечного оптимизма народного искусства.

Но в творчестве Льва Толстого русская литература вновь поднялась на крепкие ноги речевой народной норы. Уже не писатель «сочувствовал народу» — народ сочувствовал писателю, видя в нем своего выразителя, и не только по тематике, а по строю мыслей, по способу их выражения.

И вот родился поэт, как будто порвавший все связи с традициями, отказавшийся от них, провозгласивший себя наново начинающим культуру поэзии. Казалось бы, что эти заявления ставят его вне всякой преемственности, делают безродным. На самом деле именно этот поэт — Маяковский — был ближе всех к выполнению заветов и Пушкина и Толстого.

Отказался он от книжности, от «условленного», избранного ограниченным кругом книжного языка. Отказался, потому что наступил зрелый период «русского искусства, требующий нового, своего, становления».

И переход Маяковского на сторону «улицы», которая была далека от книжной поэзии, был именно тем шагом, который предрек Пушкин для поэзии, шагом к «странному просторечию», казавшемуся странным или грубым, неизящным тем, кто привык к велеречивой напряженности книжного условленного языка.

Грубость Маяковского? А разве и к Пушкину не были обращены упреки в огрублении поэтического языка? Как возмущались языком «Руслана и Людмилы»! Этот язык объявляли «несоответственным» языку того слоя публики, который был «призван» судить литературные произведения.

Прочтите вновь заметки Пушкина о своих произведениях. Вы увидите, как много в них общего с полемикой Маяковского в отношении своих критиков. Перечитайте «Сказку о попе и работнике его Балде», вы почувствуете, как близко она стоит к «150 000 000» Маяковского. Окиньте непредубежденным взором всю широту, многосторонность, задорность и темпераментность деятельности обоих поэтов. Вы узнаете родовые черты великого предка в его потомке, принявшем на свои плечи груз обязательств постоянного движения вперед, борьбы с застоем, остыванием родной литературы.

И хоть бесчувственному телу

Равно повсюду истлевать,

Но ближе к милому пределу

Мне все б хотелось почивать.

(Пушкин)

Где б ни умер, умру поя.

В какой трущобе ни лягу,

знаю — достоин лежать я

с легшими под красным флагом.

(Маяковский)

И это ощущение своей близости к родине, к ее самому кровному, сокровенному смыслу так же роднит, так же сближает их через столетие, легшее между ними.

Черты огромной заинтересованности в существовании своей страны, в существовании ее культуры, гордость ею, верность ей до последнего вздоха отмечают строителей ее, ее преобразователей.

Раскрытие гения Маяковского произошло вместе с раскрепощением духа народного, вместе с Великой Октябрьской революцией. В ней он увидел рост своей Родины, в ней почувствовал «зрелое время словесности», время, которое раскрыло все родники ее скрытых неисчерпаемых сил. С огромной страстностью, с безоглядной смелостью бросился поэт на помощь своей стране, поставив свое искусство на службу революции. В этом он видел главную и неотложную задачу литературы. Ряд фундаментальных поэм создан им за это великое время. «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Про это» — произведения, по которым будут изучать нашу эпоху потомки. И наряду с этим огромная работа по газетам, по лозунгам, по обслуживанию самых разнообразных сторон новостройки народной культуры, наряду с этим попытка заново переосмыслить народное зрелище, кино, театр! Нет, такого темперамента, такой силы поэтической многогранности не видела наша литература со времен Пушкина!

В коротком очерке обо всем не расскажешь. Мы назвали Державина, Пушкина, Льва Толстого. Но, разумеется, ими не исчерпывается список «литературных» предков Маяковского. Можно бы многое сказать о родовых связях Маяковского с великим творчеством Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Блока, о том литературном и личном влиянии учителя и воспитателя, которое оказал на Маяковского Горький. Маяковский — великий представитель нашей культуры не только по своим личным качествам. В нем сосредоточились все лучшие традиции, которые были свойственны наиболее крупным явлениям нашей поэзии: самостоятельность, неподвластность чужим влияниям, самобытность и право на собственный голос, завоеванное годами яркого, неукротимого труда, становящегося рубежом и мерой своей эпохи.

И Маяковский, великий русский поэт, через Державина, Пушкина, Льва Толстого принял на себя эти родовые черты несгибаемой, свободной, все преодолевающей на своем пути русской культуры.

1943 год

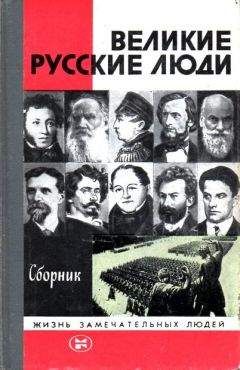

История популярнейшей горьковской серии «Жизнь замечательных людей», отметившей в 1983 году свое 50-летие, имеет немало ярких страниц. Одна из них, — подготовка и выпуск биографий прославленных соотечественников — патриотов и борцов — в грозные годы Великой Отечественной войны. Когда вся страна обратилась в единую крепость, только один вид человеческой деятельности имел право на существование: сражение. Сражались те, кто сжимал в руках оружие. Сражались и те, кто стоял у мартенов и станков. Талантом своим сражались музыканты, художники. Наконец, сражалось слово: писателя, поэта, ученого. Война прервала обычный ход жизни, на время отставила до поры множество привычных начинаний. Естественно, что это коснулось и работы издательств.