Я хорошо помню этот день, этот вечер.

В маленькой комнате раскинулся концертный рояль. Осененный его крылом, Пастернак казался демоном.

В посаде, куда ни одна нога

Не ступала, лишь ворожеи да вьюги

Ступала нога, в бесноватой округе,

Где и то, как убитые, спят снега…

Белесая ночь просачивалась в комнату.

Не тот это город и полночь не та…

В выемку черной лакированной поверхности рояля виньеткой вписан грациозный Асеев:

С неба гастроли Люце

Были какой-то небылью…

Голубые озера Хлебникова вышли из берегов, потушили белую ночь за окном. Он не встал с кресла, длинные руки повисли. Улыбнулся, нахмурился и начал медленно, глухим тихим голосом. Глаза постепенно тускнели и совсем померкли. Он бормотал все быстрее и кончил скороговоркой «Всё!» — выдохнул с облегчением.

И наконец, Маяковский. Хлебников заулыбался. Все приготовились слушать. Стены комнаты раздвинулись.

Версты улиц взмахами шагов мну…

Куда уйду я, этот ад тая?

Лазурь Хлебникова, золото Пастернака, остановившиеся глаза Марии, восторженные — Асеева.

А. Шамшурин, Д. Бурлюк, В. Маяковский. 1915

Маяковский стоит, прислонившись к дверной раме, как тогда, когда в первый раз читал нам «Облако». Заговорили все сразу. Особенно отчетливо помню, как понравились стихи Пастернаку и как он играл потом что-то свое на рояле.

Новый, 16-й, год мы встретили очень весело. Квартирка у нас была крошечная, так что елку мы подвесили в угол под потолок («вверх ногами»). Украсили ее игральными картами, сделанными из бумаги — Желтой кофтой, Облаком в штанах. Все мы были ряженые: Василий Каменский раскрасил себе один ус, нарисовал на щеке птичку и обшил пиджак пестрой набойкой. Маяковский обернул шею красным лоскутом, в руке деревянный, обшитый кумачом кастет. Брик в чалме, в узбекском халате, Шкловский в матроске. У Виктора Ховина вместо рубашки была надета афиша «Очарованного странника». Эльзе парикмахер соорудил на голове волосяную башню, а в самую верхушку этой башни мы воткнули высокое и тонкое перо, достающее до потолка. Я была в шотландской юбке, красные чулки, голые коленки и белый парик маркизы, а вместо лифа — цветастый русский платок. Остальные — чем чуднее, тем лучше! Чокались спиртом пополам с вишневым сиропом. Спирт достали из-под полы. Во время войны был сухой закон.

В этот вечер Каменский сделал Эльзе предложение руки и сердца, первое, полученное ею в жизни. Она удивилась и отказалась. Он посвятил ей стихотворение и с горя уехал жениться не то в Москву, не то на Каменку.

Д. Бурлюк. Портрет поэта В. Каменского. 1917

У Васи множество детей. Детей своих он очень любит. Пятилетний его сынишка играл с няней на Никитском бульваре в день открытия памятника Тимирязеву и после речи Каменева тоже произнес речь и строго сказал слушающим его детям: «Я сын Давида Бурлюка, Владимира Маяковского и Василия Каменского, а вы тут все кто такие?»

Пастернак привел к нам Ч. Он выше Маяковского ростом, на лице постоянная гримаса, очень красивые руки и, странно, белый тафтовый галстук. Он художник, рисовал шарфы и халаты и продавал их в самые модные магазины. Я сыграла с ним в какие-то карты, и он выиграл какой-то пустяк. Он принес мне орхидеи и развел длинную философию на тот предмет, что при игре в карты один на один побеждает человек, внутренне правый. Я тут же решила это дело проверить, и мы стали играть в железку на марки. Через полчаса все марки были у меня, и он задолжал мне астрономические суммы. Взволнованный, он снял с руки перстень и подарил его мне. Кольцо было чудесное, старинное, римское, витое, из червонного золота, а вместо камня барельеф — женщина с ребенком — идеальной работы. Но Ч. человек сложный, он посидел, посидел, потом подошел, посмотрел мне пристально в глаза и говорит: «А вам все равно, откуда это кольцо?» Я отвечаю: «Абсолютно». — «Даже если оно ворованное?» Отвечаю: «Мне оно подарено вами». — «Так знайте, я украл его в Эрмитаже». — «Что ж, я так и скажу, если меня кто-нибудь спросит: его украл в Эрмитаже Ч.» Он рассказал мне длинную и совершенно неправдоподобную историю, как он украл его. Через какое-то время он попросил у меня кольцо обратно. Он опять длинно и туманно плел, что я его достойна, он так любил меня, что чуть-чуть не повесился, а теперь видит — я существо аморальное и кольца не заслуживаю. «Сделка не состоялась, верните задаток». Уж эти мне снобы!

Володя его не выносил совершенно за туманные, импрессионистические непонятные разговоры. Когда Ч. уже почти не бывал у нас, Володя стал каждый день ездить к нему на Каменноостровский и обыгрывать его в карты. Везло Володьке невероятно, и под конец он выиграл у него даже разрисованный шарф и принес мне его как вражеский скальп. Очевидно, Ч. был внутренне очень неправ.

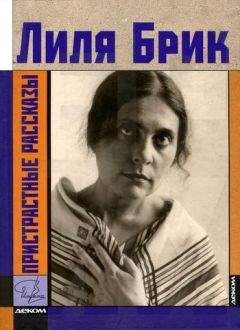

Портретная галерея В. Маяковского: 1. Д. Бурлюк (1916) 2. В. Каменский (1918) 3. В. Хлебников (1916) 4. О. Брик (1916) 5. Л. Брик (1916)

Мы завели огромный лист во всю стену (рулон), и каждый мог написать на нем всё, что в голову придет. Володя про Кушнера: «Бегемот в реку шнырял, обалдев от Кушныря», обо мне по поводу шубы, которую я собиралась заказать: «Я настаиваю, чтобы горностаевую», про только что купленный фотоаппарат: «Мама рада, папа рад, что купили аппарат». Я почему-то рисовала тогда на всех коробках и бумажках фантастических зверей с выменем. Один из них был увековечен на листе с надписью: «Что в вымени тебе моем?» Бурлюк рисовал небоскребы и трехгрудых женщин, Каменский вырезал и наклеивал птиц из разноцветной бумаги, Шкловский писал афоризмы: «Раздражение на человечество накапкапливается по капле».

Стали собирать первый номер журнала. Имя ему дали сразу «Взял». Володя давно уже жаждал назвать кого-нибудь этим именем: сына или собаку, назвали журнал. В журнал вошли: Маяковский, Хлебников, Брик, Пастернак, Асеев, Шкловский, Кушнер.

Б. Пастернак

До знакомства с Маяковским Брик книг не издавал и к футуризму не имел никакого отношения. Он напечатал во «Взяле» небольшую рецензию на «Облако» под заглавием «Хлеба!»: «Бережней разрезайте страницы, чтобы, как голодный не теряет ни одной крошки, вы ни одной буквы не потеряли бы из этой книги — хлеба!»

Ося печатался в первый раз, и тогда же определился его стиль — простой и очень резкий. Когда Философов прочел его статью, он пришел к нам и изрек «Единственный опытный журналист у вас — Брик…» Ося заважничал. Обложку журнала сделали из грубой оберточной бумаги, а слово «Взял» набрали афишным шрифтом. При печатании деревянные буквы царапались о кусочки дерева в грубой бумаге, и чуть не на сотом уже экземпляре они стали получаться бледные, пестрые. Пришлось от руки, кисточкой подправлять весь тираж.