Свернули на Стрелецкую. В садах слышались соловьиные трели, а со стороны Ботанического сада медным перезвоном катилось попурри из «Аиды».

Резвые лошади едва касались копытами укатанной дороги. Тарантас на мягких рессорах двигался весело и легко. Позади осталась большая часть пути: пыльный, грохочущий поезд, ухабистые ковельские улицы. Впереди Колодяжное. По обе стороны раскинулись колосистые нивы, зеленые рощицы. Солнце стояло в зените, но ветерок от быстрой езды приятно освежал. Ольга Петровна о чем-то беседует с дочерьми. Мужчины на облучке: младший правит, старший с довольной улыбкой посматривает на сына — вырос как-то вдруг, уже четырнадцатый пошел… Впрочем, Михась никогда не был объектом особых волнений: умный, крепкий парень, сумеет прочно занять свое место в жизни.

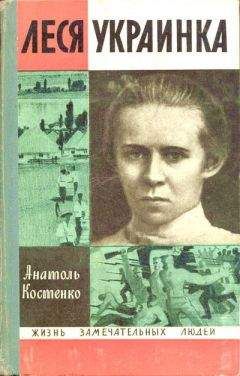

Иное дело — Леся… После простуды и острого заболевания ноги она до сих пор не оправилась, лицо поблекло, щеки ввалились. А глаза? Даже когда смеется, и тогда нет той безграничной детской радости, как прежде. Глаза стали глубокими, и, кажется, на самом донышке навсегда поселилась печаль.

Петр Антонович любил детей, но сильнее всех — Лесю.

Может, потому, что после родов Ольга Петровна тяжело и надолго заболела. Петр Антонович взял отпуск и, советуясь с врачами, сам выхаживал дочь при помощи искусственного питания, которое по тем временам было делом новым и непривычным. И не только спас жизнь, но и взлелеял, как свидетельствуют фотографии и семейные предания, здорового ребенка.

Может, потому, что Леся унаследовала отцовский характер. Оба были мягкой натуры, сдержанные, терпеливые, у обоих в груди одинаково щедрое сердце. Добры и снисходительны к другим, но не к себе: невозможно представить, чтобы они совершили нечто такое, что сами считали бы непорядочным, нечестным. Им претили жадность, корыстолюбие.

А может, еще и потому, что, будучи весьма проницательным человеком, он раньше всех, даже раньше, чем мать, почувствовал и оценил душевное богатство и огромный талант Леси.

У поворота отец забрал вожжи, и вскоре тарантас въехал в просторный, ничем не отличавшийся от крестьянского двор. Первыми спрыгнули на землю дети.

Вот какое оно, Колодяжное! Простор, раздолье вокруг. Дом, где они теперь будут жить, невелик, но весь утопает в. зелени и благодаря этому выглядит очень уютным. Небольшую зеленую полянку перед домом посыпанная песком дорожка разделяет на два пылающих яркими цветами газона. За домом сад, огород, луг, окруженный ивами.

А дерзкая липа, к безмерной радости юного поколения Косачей, росла… в коридоре, ее ствол сквозь отверстие в потолке проникал наружу, а ветвистая крона раскинулась над соломенной крышей.

Внутри никакой роскоши. Простая гостиная. На полу две-три дорожки с украинским орнаментом. В углу, под пальмой, диван, рядом столик, накрытый вышитой скатертью. На стенах семейные портреты. Напротив входных дверей портрет Шевченко, обрамленный рушником и венком из дубовых листьев. Под стенкой, справа от входа, вместительная книжная полка с терракотовыми бюстами Аристотеля, Сократа и Данте.

Впрочем, детей обстановка дома не интересовала: их манили усадьба, луг, поле.

Жизнь в селе стала для Леси настоящей школой. Она повзрослела и теперь с глазу на глаз сталкивалась с теми людьми, которых все называли народом, во имя которых был убит царь и совершены многие героические поступки.

Волынь славилась не только своей красотой, но и крайней нищетой. Лучшие земли, леса и пастбища еще в далеком прошлом захватила шляхта. Крестьяне вынуждены были осваивать солончаковые почвы, осушать болота. Не мудрено, что в каждой избе царила нужда. Лишь тяжкий, бесконечный труд на помещичьих землях спасал от голодной смерти. Не сыскать избы, в которой хлеб бывал ежедневно: вся Волынь кормилась картошкой. Крестьянские дети — неумытые, в истрепанных лохмотьях — всегда голодали.

Ужасающим был и крестьянский быт. На следующий День после приезда Леся и Михась заметили, что во многих избах Колодяжного отсутствуют дымовые трубы. Бросились к матери с расспросами.

— Что правда, то правда: в этих краях сохранились избы без трубы — так называемые курные избы.

— А печка там есть?

— Есть.

— Куда же уходит дым? — не унимались дети.

Назавтра они зашли в курную избу. Под соломенной крышей обыкновенный пятистенный сруб из деревянных кругляшей с несколькими узенькими щелями-окошками. Ни дымохода, ни трубы в избе не было. Дым из печи валил прямо в избу. Сенная и наружная двери распахнуты: на улице было тепло. В зимнюю пору дым заполнял всю избу, и, когда уже совсем невмоготу становилось, открывали дверь, и плотное облако выползало в сени, а оттуда наружу. Стены, потолок, все, что находилось в комнате, покрывалось толстым слоем сажи. Иные избы были и вовсе без потолка.

Когда глаза привыкли к полумраку, Косачи поразились страшному убожеству жилища. Даже простая деревенская миска и та считалась роскошью. Ели из «долбанок» — небольших углублений, наподобие лунок, в горбыле, специально вставленном вместо доски в стол. После еды эти лунки вытирали тряпкой, иногда мочалкой. В Колодяжном дети Косачей по-настоящему узнали бедствия народа.

Через какие-нибудь две-три недели они уже почти не отличались от сельских ребят ни одеждой, ни поведением. Вместе со своими сверстниками Леся купалась в пруду, играла в салки, гуси-лебеди, хрещики. Или выходила навстречу стаду, возвращающемуся к закату солнца в село. Рассядутся босоногие ребятишки на лужайке, песни поют и ждут, когда вдали покажутся первые коровы, затем все стадо, а за ним немолодой уже пастух в постолах, увешанный сумками, со свирелью за ремнем. Дети подбегут к нему, окружат со всех сторон и просят пастуха сыграть или спеть песенку.

Солнечное лето пролетело незаметно. Наступила осень, а вместе с нею и необходимость возвращения в Киев. Конечно, Леся никак не могла предположить, что это было последнее беззаботное, радостное лето.

Наступающий год принес Лесе немало страданий и горя. Еще в начале зимы появились боли в пальцах левой руки. Болезнь принудила отказаться от занятий музыкой, что было большим ударом для Леси. Ведь она всерьез увлекалась музыкой, даже сочиняла пьески-миниатюры.

Ни лечение, ни колодяженское лето не заглушили болезнь. Напротив, состояние ухудшилось. Осенью девочка совсем извелась, рука вспухла, посинела, а боль — нестерпимая. Зимой Леся так писала бабушке о своей беде:

«У меня до сих пор болит левая рука, так что ничего невозможно делать: ни шить, ни играть, ни что-либо держать в руке, потому я так коряво пишу. Раньше была совсем слабенькой, а теперь будто бы получше, однако я никогда не бывала совсем здоровой, так как рука болит всегда. Раньше я смазывала руку йодом и окунала ее в соленую воду. Но после кожа на руке облазит, и сейчас я прекратила это делать. На праздники никуда не ходила. А третьего дня отмечали годовщину со дня рождения Шевченко, — пошла и я, и Миша, и Лиля — там мы читали стихи…»