Война все шла. Я взрослел, учился в школе, занимался в студии, помогал матери по хозяйству, жил в круговороте дел, не очень задумываясь о будущем. Вообще свои мечты и планы все тогда откладывали на «после войны». Я не мог распоряжаться собой в ожидании призыва в армию, не мог строить планы далеко вперед. Но, вероятно, уже тогда что-то увидел во мне Евгений Павлович, во что-то во мне поверил… Понимая, что тар- ская студия едва ли может дать мне путевку в жизнь, Просветов вызвал меня однажды к себе и сказал: «Миша, вам, я думаю, надо продолжить актерскую учебу в омской студии, которую сейчас организует Самборская. Стопроцентной гарантии, что вас туда примут, дать не могу, но попытаться стоит. Я напишу вам рекомендательное письмо. Поезжайте, я вам советую».

Я верил Евгению Павловичу, я уже отравился театральным ядом, уже мечтал… И отважился ехать. А когда я сообщил о своем намерении матери, она отнеслась к этому неожиданно спокойно: «Если ты так решил, я мешать не буду». В Омске жила моя тетушка, так что пристанище у меня было.

Позже, уже учась в омской театральной студии, я приезжал на каникулы в Тару и почти ежедневно приходил в театр. Дела в нем шли все хуже и хуже: после окончания войны актеры собирались домой. Хотя спектакли шли, а репетиции продолжались, что-то механическое проскальзывало в них. И как ни старался Евгений Просветов сохранить обычный порядок в этой жизни «на чемоданах», было видно, что театр доживает последние месяцы.

Тем не менее, бывая в театре, я по-прежнему старался проникнуть в суть актерской профессии и много разговаривал с Просве- товым об «актерах переживания» и «актерах представления». Загораясь, Евгений Павлович рассказывал о Степане Кузнецове — маге и волшебнике перевоплощения, актере Малого театра, одном из лучших исполнителей Шванди в «Любови Яровой».

Мы говорили о путях подхода к образу. Я тогда считал, что актер сначала должен четко представить себе своего героя, понять, как тот смотрит, ходит, говорит, какой у него голос, какое у него мировоззрение и мироощущение, он, актер, начинает воплощать образ на сцене. Но когда я высказал Евгению Павловичу такую точку зрения, он отверг ее: «Неправильно. Это ведет к насилию, к наигрышу, так делают актеры представления, актеры имитации, подражания, хотя среди них есть и люди очень одаренные. Я сторонник актера переживания, актера, который говорит себе: «Если бы я жил в эту эпоху, как бы я вел себя, будучи на месте Яго, Огелло? Какой бы у меня, именно у меня был бы внешний вид в этих условиях?» Каждый образ он делает, не отрекаясь от себя. Актер переживания идет от своей природы. Он создает образы: Ульянов — Яго, Ульянов — Отелло. А не Яго или Отелло вне ийдивидуальности Ульянова».

Получив Такую жгучую отповедь, я попадал в тупик. А зачем нужно наблюдать жизнь? Можно ли при такой системе перевоплощаться? Если так судить, то образы будут походить друг на друга, как серия портретов одного человека, только в разных костюмах.

Это сейчас мне ясно, что на сцене надо всегда идти от себя, от своих болей, от своего гнева, раздумий, опыта. Тогда роль выйдет искренней и естественной. Однако нельзя черпать лишь из своего колодца, его надо наполнять. Иначе в один не очень прекрасный миг станешь подгонять под себя героя, подчинять его своим человеческим понятиям. А настоящая сложность для актера заключается в том, чтобы, идя от своих волнений и раздумий, стать вровень с героем и быть им.

Много лет пройдет, многое я пойму, многое останется загадкой по сей день. Многое меня разочарует, много я перечитаю теоретических рассуждений, со многими из них не соглашусь. Но настойчивое желание Евгения Павловича Просветова раскрыть творчески слепые глаза мальчишки на прекрасный мир искусства я не забуду никогда.

В начале 1946 года театр в Таре окончательно распался: часть актеров уехала на Украину, а Просветов — в Москву. Там я изредка встречался с ним, уже будучи студентом Щукинского училища. Обыкновенно Евгений Павлович бывал растерянно-грустным, а однажды мне сообщили, что Просветов умер.

Как часто за суетой и за действительно важными делами мы забываем о своих близких, о друзьях и учителях. Подчас у нас не хватает времени для обыкновенных человеческих отношений. Порой для самых важных людей мы не находим слов участия и сил для нужной им встречи. Нет в жизни ничего важнее и существеннее, чем человеческое внимание друг к другу. С бесконечной благодарностью за участие в моей судьбе я чту своего первого учителя по сцене и не могу себе простить, что был так невнимателен к нему в его последние дни.

Люди уходят. Жизнь продолжается. В ней продолжается замечательное человеческое изобретение — театр. А он по своей природе всегда остается праздником.

Я актер. Моя профессия дает мне возможность за одну жизнь прожить множество других жизней, множество интересных судеб — и личностей исторических, и обыкновенных людей.

Я скоморох и трагик. Скоморох — потому что смешу людей. Трагик — потому что люблю и ненавижу, страдаю и умираю на сцене в тысячах образов.

Театр — это игра, сочинение жизни, но люди верят актерам, вместе с ними смеются и плачут. В этом есть какая-то мистика. Знающие люди говорят, что над вулканами на вертолете лететь нельзя: его может затянуть в воронку кратера, настолько сильны там воздушные потоки. Нечто подобное, властно-притягательное и для актера, и для зрителя представляет собой и театр.

Во все времена были люди, которые с величайшим удовольствием ходили в театр, жизни своей не мыслили без него. Для них театр не только зрелище, но и храм, где жрецы театральной религии служат своему божеству. Это и «второй университет», как называли когда-то Малый театр. Люди приходят в театр не только, чтобы повеселиться, отвлечься, но и пережить что-то, поразмышлять над проблемами, которые волнуют всех.

Подлинное искусство всегда современно, будь то пьеса о короле Ричарде или повествование о председателе колхоза. Но по сравнению с кино актер театра имеет большое преимущество, которое коренится в самой природе театра: при всей условности, он являет собой «вторую реальность» — определение это давно закрепилось за ним — реальность, которая может влиять на первую, в известных рамках, конечно. Мы как бы разворачиваем на сцене карту и показываем зрителю: смотри, откуда это проистекает и к чему приводит. Мы ориентируемся на жизнь, мы похожи на нее, обобщаем какие-то ее явления, но мы не жизнь.

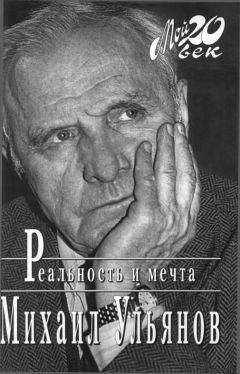

Мне уже почти восемьдесят лет, многое позади. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» — могу сказать я словами поэта. Большую часть из отпущенного мне времени я посвятил театру — лицедейству, представлению, скоморошничеству, изображению, игре — всему тому, в чем и заключается эта странная, не похожая ни на какую другую, чудесная и беспощадная актерская профессия.