Мы с вами, дорогой читатель, знаем более, чем мимоезжий г. Вигель. Но веселей ли нам от этого знания?

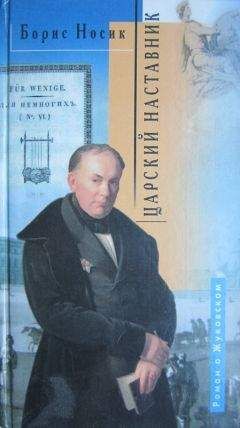

Глава 8

Эти милые принцессы

Бывший профессор словесности Дерптского университета Григорий Андреевич Глинка преподавал русский язык самой императрице, позднее состоял кавалером при великих князьях. Когда же появилась при дворе невеста великого князя Николая Павловича, дочь Луизы Прусской, принцесса Шарлотта (после крещения — великая княгиня Александра Федоровна), обучать ее русскому языку было тоже предложено Глинке. У кавалера Глинки были в то время другие жизненные планы, и, проезжая через Дерпт, он повидался с Жуковским и предложил ему попробовать себя в новом качестве — дворцового педагога. Предложение показалось Жуковскому соблазнительным, хотя он и счел нужным обсудить с друзьями — Карамзиным и Тургеневым, — не грозит ли это его поэтической независимости. Соблазнов тут было несколько. Он уже успел обнаружить, что слишком большая свобода и обеспеченность, которые принесла ему пенсия, не способствуют его занятиям, ибо «пишется» далеко не всегда. «Слишком неограниченная свобода вредит мне, я это чувствую», — признавался он. С другой стороны, преподавание, учительство его всегда соблазняло (как было не вспомнить счастливые белёвские годы?). Да ведь и учить предстояло не шумный класс, а прелестную принцессу из дворца, и, по его признанию, ему казалось «наслаждением, а не неволей, иметь своим товарищем образованную женщину в любимом занятии». Можно предположить, несколько забегая вперед в нашем повествованье, что и эта юная образованная женщина, наверняка смущенная обилием новых лиц и непривычностью окружения, попадала в его добродушном и простосердечном обществе в знакомую ей и столь милую для нее атмосферу немецкой поэзии, немецкой сентиментальности, немецкой философии, вызывающую множество знакомых ассоциаций. Этот человек из орловской глубинки становился для нее, иностранки, попавшей в чужую среду, благодушным посланником какой-то лучшей России, нисколько не пугающей, близкой и привлекательной. Первой ощутила это при знакомстве с Жуковским еще и былая вюртембергская принцесса Доротея (ныне прошедшая огонь и воду и сто кругов ада вдовствующая императрица Мария Федоровна), а теперь вот — юная Шарлотта (будущая императрица Александра Федоровна).

В конце октября 1817 года состоялась первая вдохновенная лекция Жуковского перед принцессой. Ученице было интересно, она разговорилась, и он стал узнавать от нее кое-что для себя новое о немецкой поэзии. По свидетельству Карамзина, Жуковский был совершенно очарован нежною душой своей ученицы. И, конечно, это снова была бескорыстная, бестелесная, воздушная, ни на что не притязающая, «жуковская» влюбленность-дружба. Уже неделю спустя он записал в свой дневник:

«Я люблю свою должность, и мне совсем не кажется отдыхом тот день, в который не могу ею заняться… Одним словом, до сих пор я чувствую себя совершенно счастливым в своей должности, и счастливым особенно потому, что чувствую себя со всех сторон независимым: извне и в глубине души. Честолюбие молчит; в душе одно желание доброго. Без всякого беспокойства желания смотрю на будущее и весь отдан настоящему. Милая, привлекательная должность! Поэзия! Свобода!»

И снова запись, еще через неделю:

«Я имел удовольствие слышать от нея, и, кажется, это было искренне, что мои уроки ей нравятся. Aucun de mes maîtres n'a été si clair que vous[2]. Одним словом, это утро наполнило сердце счастьем».

Поначалу Жуковский жаловался, что «грамматические занятия, сухие и непоэтические» засушили его поэзию, но из совершенно неожиданного источника мы смогли узнать, что поэзия просочилась на уроки, не дождавшись конца грамматического курса. И нет сомнения в том, что уроки нравились и ученице и учителю, хотя в их эффективности ученица высказывала позднее некоторые сомнения, так повествуя об этом в своих мемуарах, опубликованных сто лет тому назад в «Русской старине»:

«В учителя мне дали Василия Андреевича Жуковского — поэта уже знаменитого, который был слишком поэтичен, чтоб быть хорошим учителем. Когда мы начинали учить грамматику, какое-нибудь слово наводило его тут же на мысль, а мысль влекла за собой стихотворение, а стихотворение наводило на тему для разговора, и так проходили почти все наши уроки; так что русский я выучила очень плохо». (Пер. с французского.)

В общем, уроки приносили радость, а когда такая радость на душе, то хочется писать стихи или переводить стихи. Жуковский переводит в это время немецкую поэзию и издает при дворе, при поощрении великой княгини маленькие сборники — «Для немногих».

Чудесная пора! Он теперь и живет по-особенному — в «стихотворной тишине», в маленькой, уютно убранной келье Чудова монастыря.

Император Александр окружает молодую чету самыми ему симпатичными людьми, а с новым учителем «обходится благосклонно». Что до великого князя (будущего императора Николая I), то он при встрече с наставником супруги нежно целуется.

Друзья с тревогой отмечают, что новый образ жизни прельщает Жуковского, что он превращается в придворного и даже пудрится. Чаще других подобные опасения высказывал друг Тургенев, который писал Вяземскому:

«Жуковский, несмотря на пудру, от которой страждет его голова во всех отношениях, остался еще с душою, но может, мало-помалу ее растрясет на Павловских линейках. Ему необходимо отказаться от вечерних прогулок, которые отнимают у него последний досуг…»

Вяземский разделял опасения друга. А когда Жуковский был с великокняжеской четой и ее двором в Москве, то и старый его наставник Дмитриев заметил увлеченность Жуковского придворной суетой.

Понятно, что и многие собратья по перу, и бывшие друзья, и неудачливые карьеристы завидовали такому легкому восхождению почти что безродного поэта на самую вершину земной карьеры — во дворец, к подножию трона. Когда получила широкое хождение злая эпиграмма, упрекавшая Жуковского в карьеризме и корысти, Жуковский, опровергая ее, настаивал на чистоте своих намерений, и у нас нет оснований сомневаться в его искренности (как не сомневались в ней его друзья). Ученик масонов, он и сам, без сомнения, анализировал все свои поступки (каковой цели и служил отчасти его дневник). Он подметил (и записал в дневнике), что в нем, как и в большинстве смертных, уживаются два человека: «один высокой, чистой, другой — мелочной, слабой». И высокий человек в нем приходит к выводу, что он не достигнет душевного спокойствия «без оживительного уважения к самому себе; надобно, чтобы всякой поступок производил это уважение — по чувству и правилу, или по одному только правилу, вопреки самаго чувства, но согласно с долгом». Эта последняя запись им сделана в самом конце 1817 года, уже в пору блаженных уроков во дворце…