“Человек” создавался на протяжении 1917-го, Маяковский приступил к работе весной и завершил поэму в конце года, уже после Октябрьской революции. Поэма длиной почти в тысячу строк занимает, таким образом, центральное место в творчестве Маяковского чисто хронологически, на рубеже старого и нового времени. Однако и тематически она занимает центральное положение: нигде тема экзистенциальной отчужденности Маяковского не звучит так отчаянно, как здесь.

Поэма структурирована как Евангелие и разделена на части: “Рождество Маяковского”, “Жизнь Маяковского”, “Страсти Маяковского”, “Вознесение Маяковского”, “Маяковский в небе”,“Возвращение Маяковского”, “Маяковский векам”. Религиозный подтекст подчеркивается оформлением обложки, на которой имя автора и название поэмы образуют крест.

День, когда родился Маяковский, — “день моего сошествия к вам” — был “одинаков”, и никто не догадался намекнуть “недалекой неделикатной звезде”, что этот день достоин праздника. И все же это событие такого же масштаба, как рождение Христа, потому что каждое совершаемое Маяковским движение — огромное, необъяснимое чудо, его руки могут обнять любую шею, его язык способен произвести любой звук, его “драгоценнейший ум” сверкает, он умеет превращать зиму в лето, воду — в вино. А еще он все превращает в поэзию — Прачки становятся “дочерьми неба и зари”, у булок “загибаются грифы скрипок”, а голенища сапог “распускаются в арфы”. Все сущее есть результат рождения Маяковского: “Это я / сердце флагом поднял. / Небывалое чудо двадцатого века!” Перед этим чудом “отхлынули паломники от гроба господня, / опустела правоверными древняя Мекка”.

Однако далеко не все ценят умение поэта превращать. Реальный мир, “логово банкиров, вельможей и дожей”, чувствует угрозу и идет в наступление: “Если сердце всё”, то зачем грести деньги? “Кто дням велел июлиться?” Нет! Небо надо “запереть в провода”, а землю — “скрутить в улицы”. А “загнанный в земной загон” человек/поэт, язык которого оплеван сплетнями, влачит “дневное иго”, с “законом” на мозгах и “религией” на сердце. Он “заключен в бессмысленную повесть”, фантазия изгнана, правят только деньги, в “золотовороте” тонет все, великое и малое: “гении, курицы, лошади, скрипки”. А посередине всего этого, на “острове расцветоченного ковра” живет Повелитель Всего, соперник поэта и его “неодолимый враг”, в тонких чулках с нежнейшими горошинками, франтовских штанах и в “галстуке, выпест- ренном ахово”.

Хотя враг Маяковского наделен стереотипными чертами буржуа, свести Повелителя Всего к социальному или экономическому феномену было бы слишком просто. В поэтическом мире Маяковского понятие “буржуй” прежде всего символ застоя, консерватизма, пресыщенности: “Быть буржуем / это не то что капитал / иметь, / золотые транжиря. / Это у молодых / на горле

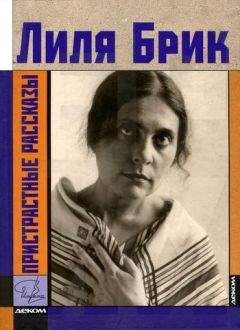

На обложке поэмы “Человек” фамилия автора и название оформлены в виде креста — уместный символ для аллегорического текста, кончающегося тем, что Маяковский стоит “огнем обвит/ на несгорающем костре / немыслимой любви”.

/ мертвецов пята / это рот зажатый комьями жира” — так через пару лет Маяковский определит смысл “буржуйства” в поэме “150 ооо ооо”. Повелитель Всего — это “всемирный буржуй”, чей дешевый и вульгарный вкус властвует и губит мир. Вывод, который Маяковский формулирует в поэме “Человек”, может служить эпиграфом ко всему его творчеству:

Встрясывают революции царств тельца, меняет погонщиков человечий табун, но тебя,

некоронованного сердец владельца, ни один не трогает бунт!

Притягательная сила Повелителя так велика, что даже любимая поэта противостоять ей не может. Он пытается удержать ее, но поздно, она уже у Него. Его череп блестит, Он безволосый, “только / у пальца безымянного / на последней фаланге / три / из-под бриллианта / выщетинились волосики”. Она склоняется к Его руке, и губы шепчут имена волосиков: один называют “флейточкой”, другой “облачком”, третий — “сияньем неведомым” только что написанного произведения. Так “некоронованный сердец владелец” опошляет не только любовь Маяковского, но и его поэзию.

Женщина в Его власти, тоска и отчаяние вызывают мысли о самоубийстве у по эта, чье “сердце рвется к выстрелу, / а горло бредит бритвою”. Он идет по набережной Невы, и его душа “замерзшим изумрудом” падает на лед. Он заходит в аптеку, но, получив от аптекаря склянку с ядом, вспоминает, что бессмертен, и “потолок отверзается сам” — он поднимается на небо. Там он скидывает “на тучу / вещей / и тела усталого / кладь”. Поначалу он разочарован. Он понимает, что “неодолимый враг” живет и в нем самом, и жалуется, что нет ему “ни угла ни одного, / ни чаю, / ни к чаю газет”. Но он привыкает, небесная жизнь оказывается отражением земной, здесь существование тоже с утра и до вечера подчинено строгому режиму. Кто чинит тучи, кто “жар надбавляет солнцу в печи”. Но что делать ему, поэту, он ведь “для сердца, / а где у бестелесных сердца?!”/ Когда он предлагает развалиться“ по облаку / телом”, чтобы всех созерцать, ему отвечают, что это невозможно — ив небе нет места для поэта.

“Кузни времен вздыхают меха”, года похожи друг на друга, в конце концов в груди у Маяковского снова начинает стучать сердце, и он хочет вернуться на землю. Может быть, теперь там все по-новому, спустя “i, 2, 4, 8, 16, тысячи, миллионы” лет? Но, сваливаясь с неба, как “красильщик с крыши”, он быстро обнаруживает, что все осталось по-прежнему, люди заняты прежними делами, “тот же лысый / невидимый водит, / главный танцмейстер земного канкана” — то “в виде идеи, / то чёрта вроде, / то богом сияет, за облако канув”. У врага воплощений прорва!

Оказавшись у Троицкого моста, Маяковский вспоминает, что когда-то стоял здесь, смотрел вниз на Неву и собирался броситься в воду. Словно во сне, он вдруг видит любимую, чувствует почти “запах кожи, / почти что дыханье, / почти что голос”, ожившее сердце шарахается, он опять “земными мученьями узнан”: “Да здравствует / — снова, — / мое сумасшествие!” — восклицает он, вторя теме сумасшествия в “Облаке в штанах”. Спросив у прохожего об улице Жуковского, он узнает, что эта улица — “Маяковского уже тысячи лет: / он здесь застрелился у двери любимой”. Он осторожно пробирается в дом, узнает квартиру, “все то же, / спальня та ж”. Замечает в темноте “голую лысину”, стискивает кинжал и идет дальше, снова “в любви и в жалости”. Но когда зажигается электричество, он видит, что в квартире живут чужие люди, инженер Николаев с женой. Он бросается вниз по лестнице и находит швейцара. На вопрос “Из сорок второго / куда ее дели?” получает ответ: согласно легенде, она бросилась к нему из окна: “Вот так и валялись / тело на теле”.

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)