Письмо это было написано из Дерпта — там была снова грустная и светлая встреча с Машей («мы все больны разлукой»), снова были жалобы на то, что не пишется.

Некоторые биографы относят к этому времени и еще одну неудачную влюбленность поэта, предметом которой была фрейлина Хилкова. Сколько же их было у него, этих платонических «амитье амурёз»?.. Но ведь они нужны поэту как воздух…

В Петербурге у Жуковского оставалась милая Саша-«Светлана»: беспокоило ее здоровье, беспокоили выходки ее мужа Воейкова. Жуковский поручил Сашу заботам своего друга Александра Тургенева: на кого ж, как не на него, было надеяться. Жуковский и письма с дороги писал им двоим — Тургеневу и Саше. Создал маленький, заговорщицкий триумвират (ан все вышло им боком…).

В Дерпте Жуковский снова повидался с Машей, и вот — дорога за немецкий рубеж…

От Германии Жуковскому можно было ожидать многого. Германия была заграница, но это была не чужая страна. В «немецкую» атмосферу Жуковский попал еще мальчиком: в щедро принявшей его семье Тургеневых царила Германия, Жуковский взрастал в ней под благоразумный рокот благородных масонских наставлений и немецкой проповеди, под рокот романтических немецких стихов, которыми он восторгался и которые переделывал в русские. Позднее он таял при виде немецких принцесс-красавиц (да ведь сколько немецкой крови было намешано и в крови придворных красавиц фрейлин!). Императорская (уж сколь немецкая!) семья стала для него новой семьей после Муратова, после Тургеневых. Немецкой была и его дерптская семья — Мойеры (Машенька и письма теперь часто писала по-немецки). А Шиллер, Гёте, Биргер, Тик и Новалис, Гебель, Маттисон, Шамиссо, Фуке, Уланд, Цедлиц, которых он переводил и переписывал по-русски, — это были и вовсе близкие люди, любимцы, вдохновители, спутники, соперники, сколько с ними вместе прожито счастливых и трудных часов. Прочитав «Цвет завета» Жуковского, который Вяземскому показался слишком мистическим и однообразным, Тургенев возражал ему с восторгом: «Нам, немцам, весь мистицизм чувствительности понятен». Нам, немцам, — это значило: ему, и Жуковскому, и всему их московскому, масонскому кругу. И вот, наконец, Германия…

Началось, впрочем, путешествие тяжко и однообразно. Было холодно, и Жуковский носа не высовывал из кибитки. Только раз, на балтийском берегу, проезжая по кромке пляжа, оживился, почуяв море, о чем подробно сообщал в письме:

«Самым приятным зрелищем было для меня то, что все которые обыкновенно ездят по здешней дороге, называют скучным и несносным, это так называемый штранд, или дорога ужасными песками от Мемеля до Кенигсберга. Чтоб легче было лошадям, ездят обыкновенно по самому краю песчаного берега, так что одно колесо всегда в море… Песок был взмочен, и мы ехали скоро; и благодаря буре, дорога штрандом, самая худшая во всякое время, была для нас лучшею, ибо за Кенигсбергом была грязь, или песок, и мы тащились, как черепахи».

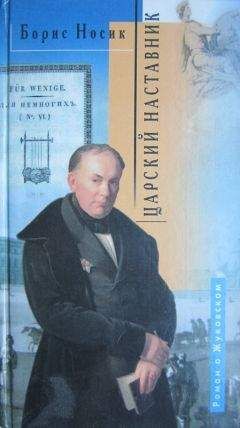

Добравшись до прусской столицы, Берлина, Жуковский сразу попал ко двору, в привычную атмосферу, в общество принцев, фрейлин, придворных и старых немецких профессоров — так, словно бы не уезжал из Петербурга и Дерпта. Любимый учитель королевской дочери, ныне русской великой княгини, Жуковский принят был при дворе со всем радушием, а брат принцессы, герцог Карл-Фридрих-Август, кронпринц и будущий король, который, вероятно, был немало наслышан о Жуковском, отнесся к нему и вообще с дружеской (всех поразившей) нежностью. Да ведь и Жуковский относился ко всем этим вознесенным рождением и людским почитанием на недосягаемую высоту людям с искренней, бескорыстной приязнью и простотой, что сразу выделяло его из льстивой толпы придворных и не могло не быть замечено. Это, вообще, была поразительная история: юноша из глухой провинции при дворе…

Друзья Жуковского опасались уже и в Петербурге, что двор и пудра (а Жуковский ведь тоже теперь пудрился!) его испортят, растлят. Но потом с изумлением убеждались, что он все тот же «Светлана». Общение Жуковского с прусским двором пугало его друзей заранее. «Погостить бы ему при Фридрихе II, — писал Вяземский Александру Тургеневу. — Впрочем, чего доброго, он, пожалуй, и этого воспоет… боюсь за Жуковского: таким образом и путешествие не проветрит его. Он перенесет свою Аркадию во дворец, и возвратится с тем же беспечием… Ему не душу питать нужно: она сама собою питается… нужно расшевелить ум, разнообразить впечатления, понятия, чувствования. Я вижу его отсюда: жмет немытую руку Гуфеланда, сравнивает ее с запачканной рукой Эверса и говорит:

О, сладкий жар во грудь мою проник.

Жуковский тоже Дон-Кихот в своем роде. Он помешался на душевном и говорит с душами в Аничковском дворце, где души никогда и не водилось… ему нужно непременно бы иметь при себе Санхо, например, меня, который ворочал бы его иногда на землю и носом притыкал его к житейскому».

Иногда упреки Вяземского были даже резче и обиднее. И тогда Жуковский обижался, просил друга умерить пыл. Но тут же прощал его — на то он был и Жуковский, и влить в него бунтарский дух и язвительность Вяземского, острую, насмешливую наблюдательность молодого Пушкина было никому не по силам. Жуковский и впрямь в Берлине познакомился со стариком-царедворцем Гуфеландом, врачом и сочинителем, и был от него в восторге, обнаружив в нем «глубокомысленность и добродушие»: открыть этого «человека по сердцу» было то же, говорил он, что «вдруг открывшийся глазам прекрасный вид с горы на поля, долины и реки. И то и другое удивительно действует на душу, и то и другое пробуждает в ней все хорошее; становишься чувствительнее, выше, пробуждается мысль о Боге, о счастии, об друзьях, пробуждается возвышенная доверенность к самому себе. Смотря в глаза старику Гуфеланду, у меня вертелось на языке слово «Vater»… дома невольная меланхолия меня наполнила; не могу ее изъяснить, но я готов был плакать: я уверен, что в моем путешествии все трогающее меня будет иметь для меня это действие».

И правда, чувствительность его здесь расцветает, он находится в состоянии постоянного умиления, слезы то и дело навертываются ему на глаза. Прослышав об этом, пылкий Вяземский разражается гневным письмом и призывает друга «не знаться с царями»:

«Я так любопытствую узнать, как действует на тебя европейский воздух, но от Тургенева узнаю только, что ты шалишь от старца Эверса со старцем Гуфеландом. Добрый мечтатель! полно тебе нежиться в облаках; спустись на землю, и пусть, по крайней мере, ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию души твоей. Посвяти пламень свой правде и брось служение идолов. Благородное негодование! — вот современное вдохновение! При виде народов, которых тащут на убиение в жертву каких-то отвлеченных понятий о чистом самодержавии, какая лира не отгрянет сама: месть! месть! Ради Бога, не убаюкивай независимости своей на розах Потсдамских, ни на розах Гатчинских. Если бы я предостерегал тебя от суетности, то верно замолчал бы скоро, ибо страх мой за тебя не мог бы сочетаться с уважением моим к тебе; но страшусь за твою царедворную мечтательность. В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его. Я не вызываю бунтовать против них, но не знаться с ними. Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора… Повторяю еще, что этот страх не в ущерб уважения моего к тебе, ибо я уверен в непреклонности твоей совести; но мне больно видеть воображение твое, зараженное каким-то дворцовым романтизмом. Как ни делай, но в атмосфере, тебя окружающей, не можешь ты ясно видеть предметы, и многие чувства в тебе усыплены. Зачем не разнообразить круга твоих впечатлений? Воспользуйся разрешением твоим от петербургских оков, столкнись с мнением европейским; может быть, стычка эта пробудит в тебе новый источник. Но если по Европе понесешь за собою и перед собою Китайскую стену Павловского, то никакое чуждое дыхание до тебя не дотронется…»